こんにちは、こぱんです!

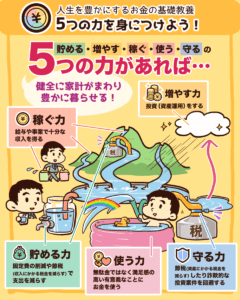

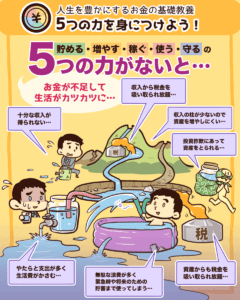

リベ大では、経済的自由を達成するために「お金にまつわる5つの力」について情報発信をしています。

▼図解:お金にまつわる5つの力

お金に関する情報発信をしているリベ大には、毎日のように色々な質問が届きます。

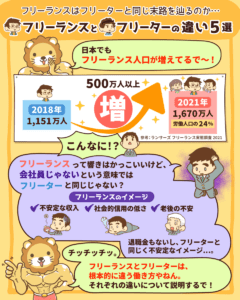

その中で今回は、フリーランスに関する質問を見ていきましょう。

リベ大はフリーランス賛成派だと思いますが、私は反対派です。

フリーランスはフリーターと働き方が似ていて、収入が不安定なイメージです。

私は自由な働き方を求めてフリーターになった人で、満足な生活を送っている人を見たことがありません。

会社員がフリーランスに転身するのはハイリスクとも感じます。

そこで「フリーランスも、いつかフリーターと同じ末路をたどるのではないか」についてリベ大の考えを伺いたいです。

結論から言うと、リベ大は必ずしもフリーランスがフリーターと同じ末路をたどるとは考えていません。

なぜならフリーランスとフリーターは、似て非なるものだからです。

そこで今回の記事では、フリーランスとフリーターをテーマに、以下の内容を解説します。

- 現状(定義や人口、世間のイメージなど)

- 違いと共通点

- 同じ末路をたどらない理由

「自分はずっと会社員で働くつもりだから、フリーランスのことは関係ないな」という人こそ、ぜひ最後まで読んでほしい内容です。

というのも、何が起きても収入を失わないような家計の状態を作るために、以下の3枚のカードを持つことが大切だからです。

- 勤めている会社で定年まで働き続けられるカード

- いつでも他社に転職できるカード

- フリーランスでも働いていけるカード

1枚のカードしか持たない不利な条件で生きる必要はありません。

選択肢を複数持つことで、皆さんの家計は盤石になります。

以下の図解を見てから記事を読み進めると理解しやすくなるので、参考にしてください。

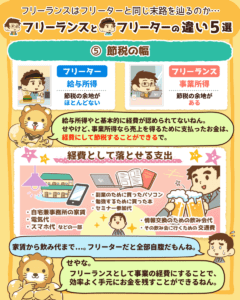

▼図解:フリーランスとフリーターの違い5選

目次

解説動画:【いつか来た道?】フリーランスはフリーターと同じ末路を辿るのか?【違いと共通点5選】

このブログの内容は下記の動画でも解説しています!

フリーターとフリーランスの現状

はじめに、フリーターとフリーランスの現状を確認しておきましょう。

フリーターのこれまでと現状

総務省の労働力調査によると、フリーターの定義は以下の通りです。

フリーターは、会社や社会に縛られないという意味の「フリー」と、アルバイトをする人「アルバイター」の単語を合わせた造語です。

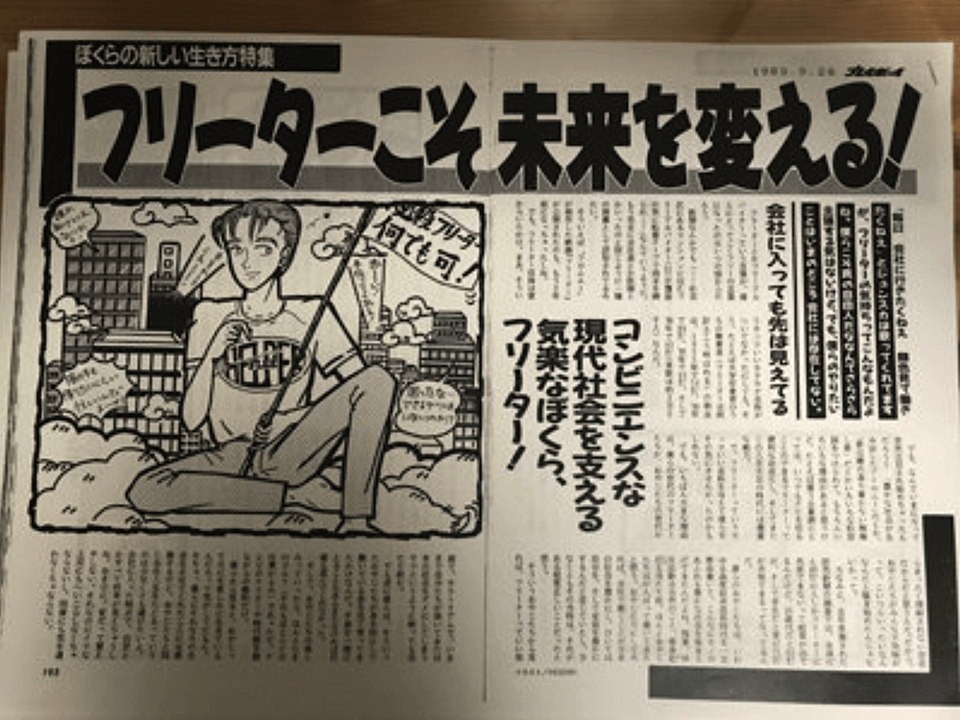

フリーターという言葉を広めたのは、リクルート発行のアルバイト情報誌フロム・エーです。(※1982年創刊、2009年に休刊)

フリーターが大人気だったのは、1980年代~1990年代のバブル期です。

景気が良かったとはいえ、年功序列で若い社員の給料が抑えられる中、アルバイトの賃金は急上昇でした。

若い人はアルバイトでも、正社員とさほど変わらない収入が得られたのです。

十分な収入を得ながら、会社や社会に縛られない自由なライフスタイルは、若い人の目に魅力的に映ったのも頷けます。

バブル崩壊後は、収入の低さや雇用の不安定さから、フリーターはネガティブな印象の言葉へ変わっていきました。

今回の注意点として、バブル期と就職氷河期では、フリーターとして働く主な理由が違うことを理解しておきましょう。

- 自ら望んでフリーターになった

- 就職難のため正社員ではなくフリーターにならざるを得なかった

自らフリーターを選んだ人の末路は、自己責任の部分が多少はあるかもしれません。

しかし、社会環境が原因で苦境に陥ってしまった人は、自己責任の一言では片づけられないのです。

次第にフリーターという働き方が社会問題として認識されて、フリーターを減らすための政策が多数行われるようになりました。

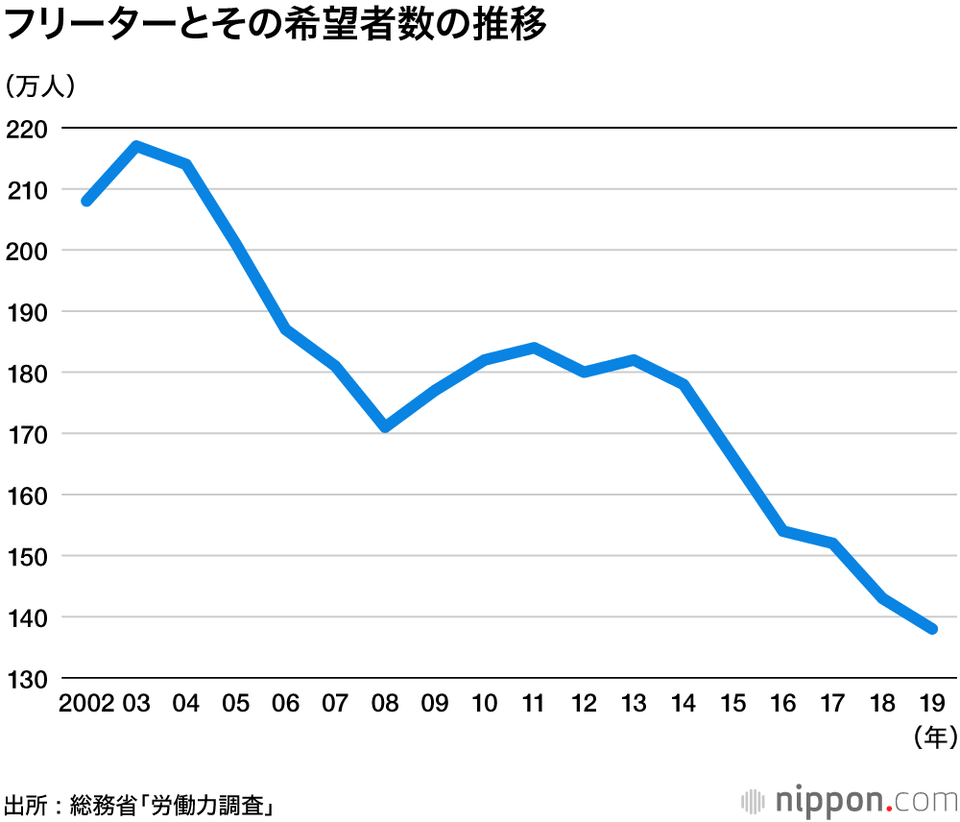

フリーターとフリーターを希望する人数の推移グラフを見ると、実際にフリーターの数は減少の一途をたどっています。

フリーランスのこれまでと現状

フリーランスの定義は以下の通りです。

企業や団体との雇用関係が存在していない

自ら単発の仕事を請け負う人

フリーランスは、傭兵を意味する「Freelance」が語源と言われています。

日本では個人事業主と表現されてきましたが、最近ではフリーランスの言葉も定着してきた印象があります。

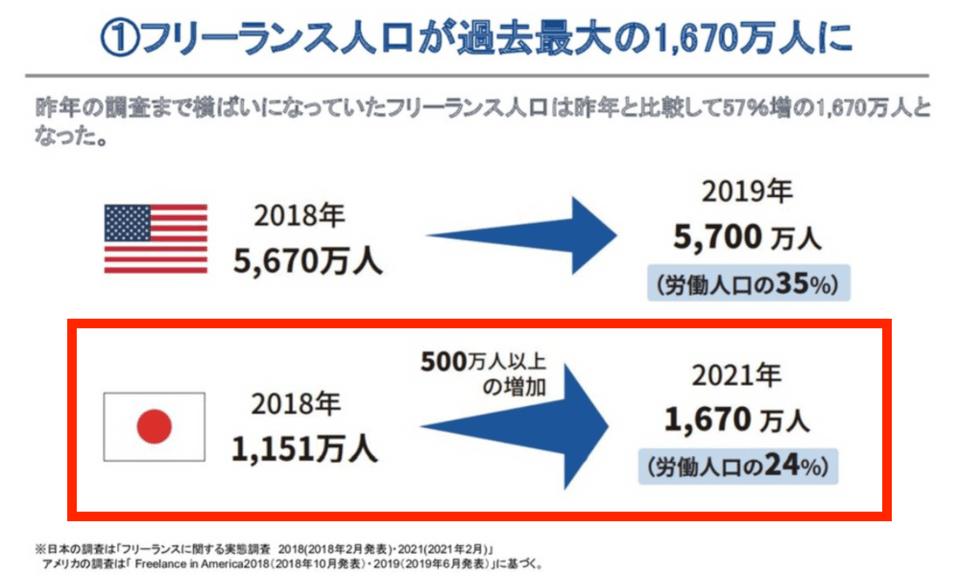

アメリカでは労働人口の35%がフリーランスと言われていて、日本でもフリーランスは急増中です。

以下の図の通り、2021年には日本の労働人口の24%にあたる1,670万人がフリーランスになりました。

フリーランス実態調査によると、日本のフリーランス1,670万人は4つのタイプに分類できます。

→ 個人事業主・法人経営者で、1人で経営をしているオーナー。

→ 特定の勤務先はないが、独立したプロフェッショナル。

→ 例えば、週2日勤務でA社・週3日勤務でB社のように、2社以上と雇用契約を結ぶフリーランス。

→ 常時雇用されている人が、フリーランスで副業を行う。

フリーランス1,670万人と聞くと多く感じますが、実際は③複業系パラレルワーカーと④副業系すきまワーカー計800万人以上が含まれています。

完全に1人で自分の腕一本で生計を立てているフリーランスは、実際は860万人ぐらいで、日本の労働人口に占める割合は約12%です。

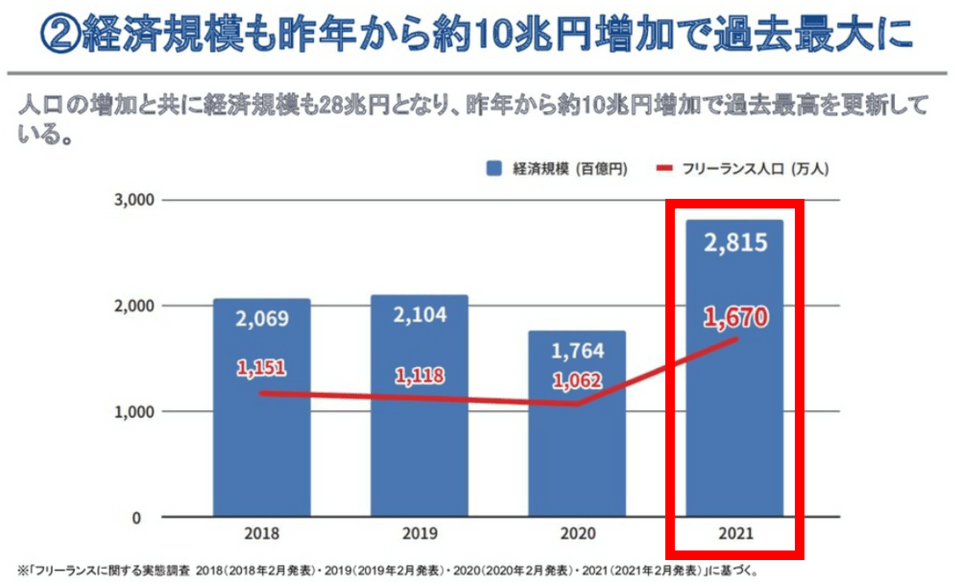

フリーランス実態調査によると、フリーランスのタイプ別人口もそれぞれ増加しています。

2021年はフリーランス人口・経済規模のいずれも過去最大規模です。

フリーランス増加の一方で、冒頭の質問者のような意見も聞こえてきます。

「結局、日本では正社員が一番優遇されるのは変わらない。」

「非正規雇用者と同じように、雇用の調整弁としてフリーランスも冷遇されるだけだ。」

「場所や時間に縛られない自由な生き方・働き方という言葉に惑わされてはダメだ!」

しかし、2021年7月時点の有効求人倍率や失業率は、1993年~2005年頃に起こった就職氷河期ほどひどくはありません。

現在は、正社員が厳しくフリーランスにならざるを得ない人よりも、おそらく自ら望んでフリーランスになる人の方が多いのではないでしょうか。

フリーターとフリーランスの共通点5選

フリーターとフリーランスの共通点5つを解説していきます。

- 共通点①:働く時間が比較的自由

- 共通点②:仕事の内容を選べる

- 共通点③:収入が不安定

- 共通点④:社会保障が弱い

- 共通点⑤:社会的信用が低い

共通点①:働く時間が比較的自由

働く時間が比較的自由なのは、フリーターとフリーランスに共通する魅力の一つです。

週何日労働にするのか、1日のうち何時から何時までを働く時間にするかなど、かなり融通がききやすい働き方です。

1週間のうち、月曜・水曜・土曜だけ働く。

1カ月間は休みなしで働いて、次の2週間は丸々休む。

朝はゆっくり休んで、13時から21時まで働く。

しかし、会社員の場合はそうはいきません。

会社側から「月曜から金曜までの週5日、9時から18時まで働いてください」と指定されるケースが多いのではないでしょうか。

共通点②:仕事の内容を選べる

フリーターやフリーランスは仕事の内容も選びやすいです。

フリーターがアルバイト求人に応募するにせよ、フリーランスが仕事を得るにせよ、働く側が仕事内容を見た上で仕事をするかどうかを選択できます。

ところが、会社員の場合は会社の指示によって仕事内容や環境が決まってしまいます。

- 新入社員が総合職で入社する時は、配属先は会社任せとなる。

- 会社の指示次第で、いつでも異動になり得る。

- 会社の指示次第で、仕事の内容は日々変わり得る。

冷静に考えても、基本の働き方が「上司が誰であっても、指示通りどんな仕事でもします!」では大変です。

自由を求める人がフリーターやフリーランスに惹かれるのは、ごく自然なことかもしれません。

共通点③:収入が不安定

収入の不安定さは、フリーターとフリーランスに共通する悩みの一つです。

会社員の場合は毎月決まった日に、ある程度安定した金額の給料が淡々と振り込まれます。

特別なことがない限り、給料の水準は変わりません。

- 出世をして昇給

- 規律違反で減給

- リストラで会社を辞めた

給与日が毎月25日の人は、例え今月末に地球に隕石が落ちると判明しても、25日には銀行口座に給料が振り込まれるでしょう。

一方、フリーターやフリーランスは淡々と給料が振り込まれるわけではありません。

突然、雇い主や取引先の都合で収入が変動するのは日常茶飯事です。

シフトが減る

仕事が打ち切りになる

時給や単価が切り下げられる

フリーランスの場合は、流れに乗れば大きく稼げる可能性がありますが、不安定なのは事実です。

昨年は月収200万円の人が、今年は月収15万円という話は、珍しくありません。

補足ですが、フリーランス実態調査結果によると「収入が少ない・安定しない」は悩みの第1位です。

(参考:内閣官房日本経済再生総合事務局「フリーランス実態調査結果」より)

共通点④:社会保障が弱い

社会保障の弱さも、フリーターとフリーランスで共通するマイナス要素です。

会社員は健康保険・厚生年金・労働保険といった手厚い保障が受けられます。

しかし、フリーターやフリーランスは、会社員と同じ保障とはいきません。

例えば、フリーランスや一部のフリーターが加入する国民健康保険は、会社員の加入する健康保険より保障が弱いのが実情です。

→ 健康保険の場合は、保険料は会社と折半となる。

→ 所得が少ない家族に対しても、1人1人保険料の負担が必要になる。

→ ケガや病気で仕事ができなくなると、収入がゼロになる。

→ 出産前や出産後で働けない間は、収入が減少する。

ゲームで例えると、フリーランスは防具を装備しないまま、強敵モンスターと戦っているようなものです。

他にも、フリーランスの社会保障面のデメリットとして、以下があります。

→ 厚生年金がないので受給額が少ない

→ フリーランスは雇用保険に加入できないため

社会保険の仕組みや年金制度の概要・受給額については、以下の記事でも詳しく解説しています。

共通点⑤:社会的信用が低い

社会的信用が低く、肩身が狭い思いをさせられる場面も多いのがフリーターやフリーランスです。

カーローンや住宅ローンなどの審査が通りにくい

クレジットカードが作りにくい

住居の賃貸契約がしづらい

結婚に踏み切りづらい

正規雇用になるのが難しい

他にも、フリーターから正社員を目指した場合、企業側にフリーター期間を職歴としてカウントしてもらえないケースも珍しくありませんでした。

リベ大両学長の友人でフリーランスになった人も、社会的信用のことで悩んだそうです。

フリーターとフリーランスの違い5選

フリーターとフリーランスの違い5つを解説していきます。

- 違い①:専門性の有無

- 違い②:契約形態

- 違い③:リスク分散

- 違い④:能力開発のチャンスの量

- 違い⑤:節税の幅

違い①:専門性の有無

フリーランスには専門性がありますが、フリーターにはありません。

リベ大で紹介している書籍「黄金の羽根の拾い方」の著者である橘玲(たちばなあきら)さんの言葉を借りると以下のイメージです。

- フリーター:マックジョブ

- フリーランス:スペシャリストやクリエイター

フリーターの仕事のほとんどはマックジョブで、以下の特徴があります。

→ 基本的に誰でもできる仕事。

→ 体力・時間など物理的な限界があるため。

マックジョブの由来となったファストフード店の「マクドナルド」のマニュアルは、信じられないレベルで洗練されているそうです。

マクドナルドは、入社初日の人でも勤続10年の人と全く同じクオリティで、おいしいポテトやハンバーガーを作れます。

もし誰かが辞めても、新たに人を採用してマニュアル通りに育成・指導をすれば、問題なく業務が行えるというワケです。

一方で、フリーランスはスペシャリストやクリエイターとして活動が可能です。

例えば、弁護士や税理士、医師やエンジニアなどをイメージすると分かりやすいでしょう。

→ 専門性が高く、特定の教育を受けた人しかできない仕事が多い。

→ 常に新しいものを生み出す力、問題解決力や実行力も必要な仕事。

→ 体力・時間など物理的な限界があるため。

日本の雇用制度や、これからの時代を強く生き抜くための働き方について、以下の記事でも解説しています。

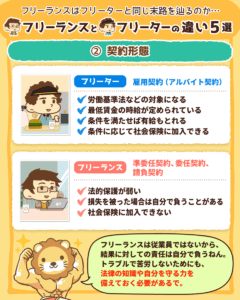

違い②:契約形態

フリーターとフリーランスでは、契約形態が違います。

- フリーター:雇用契約

- フリーランス:委任契約や請負契約など

フリーターは、勤務先と雇用契約(アルバイト契約)を結ぶため、労働基準法などの対象となります。

そのため、日本では従業員の権利が非常に強いです。

例えば、アルバイトでも最低賃金の時給が定められており、割増賃金での残業代の請求ができたり、減給制裁にも制限があったりします。

6カ月以上の継続勤務や、決められた出勤日の8割以上を出勤するなどの条件を満たせば、アルバイトでも有給休暇の取得は可能です。

一方で、フリーランスは企業と雇用契約を結びません。

結果に対しての責任は自分で負う「自己責任の原則」が働き、フリーランス自身で考えて行動する必要があるのです。

フリーランスは従業員ではないため法的保護が弱く、例え損失を被ったとしても自身で負担しなければいけません。

両学長の知り合いで、実際にトラブルにあった人の例を見てみましょう。

納品後クライアントと連絡が取れなくなり、報酬が支払われなかった。

最初に言われた金額が支払われず、一方的に減額された。

急に案件が中止になり、 途中まで作業した分の代金は支払われなかった。

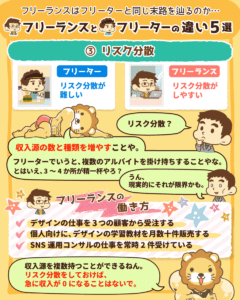

違い③:リスク分散

フリーターとフリーランスでは、リスク分散できる度合いが違います。

フリーター:リスク分散しづらい

フリーランス:リスク分散しやすい

収入源の数と種類を増やすことは、リスク分散のために必要です。

フリーターの場合は以下の通りです。

- 複数の勤務先でアルバイトをする

- 複数の種類のアルバイトをする

一方、フリーランスは仕事の種類や取引先が多様で、複数の仕事を同時に行っている人が大勢います。

→ 別途、デジタルコンテンツ販売を月に数十件行う。

→ さらに、Instagramアカウントの商品紹介に、広告費を払ってくれる企業が数社いる。

→ SNS運用コンサルの仕事も常時2件ほど受けている。

リスク分散を行い仕事ができれば、以下の状態になったとしても生活の基盤が揺らぐことはありません。

案件が完了後、契約継続はなく取引が終了した。

クライアント都合で急に案件がなくなった。

Instagramの収益化ができなくなり、仕事として成り立たなくなった。

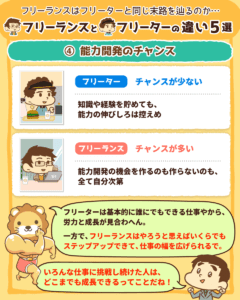

違い④:能力開発のチャンスの量

フリーターとフリーランスでは、能力開発のチャンスの量が違います。

フリーター:チャンスが少ない

フリーランス:チャンスが多い

フリーターの仕事は、基本的にマックジョブで誰にでもできる仕事のため、知識や経験を貯めても能力の伸びしろは控えめです。

RPGで例えるなら、ゲーム序盤に登場するレベルの低いモンスターを倒し続けても、もらえる経験値が少なくレベルが次第に上がらなくなる状態です。

アルバイトの立場では、数カ月~1年経験してもレベル100を目指すのは基本的に不可能でしょう。

一方、フリーランスの場合は能力開発の機会を作るのも作らないのも、全て自分次第です。

やろうと思えばいくらでもステップアップでき、仕事の幅を広げられます。

もちろん、フリーランスの人でも熟練度に差はあるでしょう。

フリーランスを始めたてのレベル20の人もいれば、レベル570のように飛び抜けた達人もいます。

挑戦しがいのある様々な仕事と向かい続けた人は、どこまでも成長できるのです。

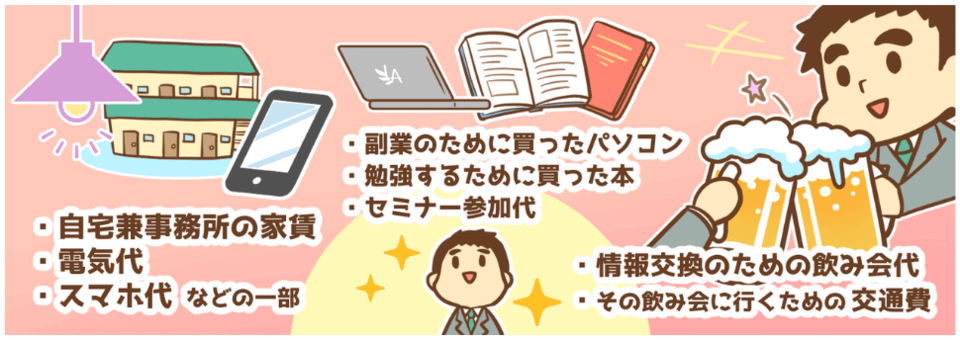

違い⑤:節税の幅

フリーターとフリーランスの決定的な違いは、節税の幅です。

フリーター:節税の余地はほとんどない

フリーランス:節税の制限なし

フリーターは雇われる働き方なので、受け取る報酬の種類は給料となり、税金用語で「給与所得」と言います。

給与所得は、基本的に経費が認められません。

一方のフリーランスは、雇われない働き方なので、受け取る報酬は税金用語で「事業所得」です。

事業所得は節税が可能で、売上を得るために必要な支出を経費にすることで、効率よく手元にお金を残せます。

- 家賃のうち、仕事部屋の分。

- 電気代のうち、仕事時間の分。

- 食費のうち、仕事をしながらカフェで食べた分。

- 飲み代のうち、取引先の接待のために飲んだ分。

フリーランスがフリーターと同じ末路をたどらない3つの理由

フリーランスがフリーターと同じ末路をたどらない3つの理由を解説していきます。

- 理由①:今はSNSがある

- 理由②:資産運用の環境が整備されている

- 理由③:社会構造の変化

理由①:今はSNSがある

今と昔の大きな違いに、SNSの有無があります。

例えば、世界最強の企業GAFA(ガーファ)の一角、FacebookもSNS企業です。

FacebookやInstagramの運営は「Facebook」が、またYouTubeの運営は「Google」が行っています。

2021年現在、何とGAFAの時価総額は、日本の上場企業の時価総額の合計を超えています。

(参考:日本経済新聞より)

GAFA

- 企業数:4社

- 時価総額合計:約770兆円(7兆500億ドル)

日本の一部上場企業

- 企業数:約2,100社

- 時価総額合計:約750兆円(6兆8600億ドル)

SNSが世界に与えた影響は大きく、生活スタイルが一変しました。

フリーランスや個人事業主にとって、一番大変なのは営業です。

いくら腕が良くても、自分の存在を知ってもらえなければ仕事に繋がりません。

今の時代は、SNSを上手に利用すれば「SNSが自分専用の営業マン」として活躍してくれます。

ほとんどコストをかけずに利用できるので、積極的に活用していきましょう。

理由②:資産運用の環境が整備されている

個人が気軽にネット証券を利用できる環境になったのは、1990年前半のバブル崩壊後からです。

フリーターの人気があったバブル期は、ネット証券のような格安の手数料で、S&P500や全世界株式などの外国株式に非課税投資するのは不可能でした。

再現性の高い方法で、お金がお金や時間を生み出す投資手法をとれるようになったのはここ最近の話です。

リベ大でも、資産と自由な時間を増やしていく「増やす力」は人生を豊かにするために必要不可欠であると伝えています。

▼図解:増やす力

フリーランスの働き方は確かに不安定かもしれませんが、未来に向けた資産形成の難易度は格段に下がっています。

フリーランスは、今がよければそれで良いと考える働き方ではありません。

フリーターとは違い、充実した今を生きること・未来に備えることの両立がフリーランスでは可能です。

理由③:社会構造の変化

近年の社会構造の変化も見逃せません。

→ 年齢ではなく、仕事の内容や専門性で人材を評価する。

→ 理不尽な扱いをフリーランスにした場合、独占禁止法を適用して企業に措置を行う。

→ 長い人生の中で、何度もキャリアを変えることが当たり前になってきている。

変化の流れに乗り、しっかりと知識武装をすれば、フリーランスがフリーターと同じ末路を迎える可能性を低くできます。

フリーターとフリーランスの共通点や違いを理解して、デメリットには対策をとり、フリーターにない強みを生かして働きましょう。

まとめ:フリーターとフリーランスの共通点や違いを理解し、働き方の選択肢を増やそう

今回の記事の内容をまとめると、成功の可能性があるフリーランス・個人事業主は以下の通りです。

- 民間保険やマイクロ法人の活用など、社会保障の薄さをカバーする知識がある。

- 知識やスキルに専門性がある。

- 法律知識があり、自分の守り方を知っている。

- 取引先の分散や収入源の多角化など、リスク管理に長けている。

- 新たな収益に結びつくスキルを伸ばし続けている。

- 税金の知識があり、節税ができている。

- SNSを有効活用できている。

- 資産運用の知識がある。

収入が増えて金融資産も確保できるようになれば、社会的信用は確実についてきます。

例え会社員以外の道を選んだ場合でも、稼ぐ力や専門性を身につけておけば、後から進路変更は十分に可能です。

年齢にもよりますが、しっかりとした専門性を持っている人を企業側も放っておかないでしょう。

▼図解:稼ぐ力

大成功したフリーターが見当たらない理由は、日本の働き方の仕組み上、非常に困難だからです。

一方で、フリーランスは成功できる要素を備えた働き方のため、大成功したフリーランスを見つけられるでしょう。

フリーランスは、先の見えない危ない働き方ではありません。

頑張れば成功できる、頑張らないと失敗する2つのパターンがあるという意味では、会社員もフリーランスも同じです。

自分の個性をよく理解した上で、自分に向いている方法で働くことをおすすめします。

フリーランスとフリーターは、根本的に違う働き方である。

フリーランスがフリーターと同じ末路をたどるとは限らない。

可能性のある働き方の一つとして、フリーランスを手持ちのカードに加えると選択肢が広がる。

会社員で働くためのマインド・スキルは公教育で学べます。

そして、フリーランスの立場でやっていけるマインド・スキルは、今後もリベ大で発信し続けていきます。

両方の知識をバランスよく備えれば、会社員でもフリーランスでも働いていけますし、より自分に合う道を選べるでしょう。

皆さんが周りの言葉に流されず、現実を見据えて自分の人生を良くする一つの選択肢として考えてくれると嬉しいです。

以上、こぱんでした!

「お金にまつわる5つの力」を磨くための実践の場として、オンラインコミュニティ「リベシティ」をご活用ください♪

同じ志を持った仲間と一緒に成長していきましょう!

リベ大の書籍

貯める・増やす・稼ぐ・使う・守る…一生お金に困らない「5つの力」の基本をまとめた一冊!

2025/8/6発売

家族みんなが漫画で楽しく学べるお金の教養エンターテインメント!

▼働き方の選択肢を増やしたい人に読んでほしい記事がこちら!