こんにちは、こぱんです!

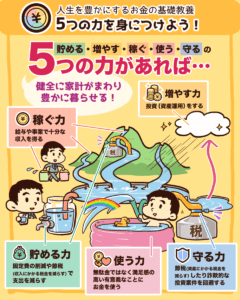

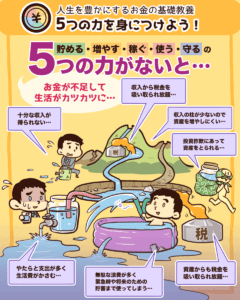

リベ大では、経済的自由を達成するために「お金にまつわる5つの力」について情報発信をしています。

▼図解:お金にまつわる5つの力

リベ大には毎日多くの質問が届きます。

その中には「何とか力になりたい、答えてあげたい」質問もあれば、「回答するのは難しい」質問もあるのが事実です。

質問力のある人とない人では、得られる結果が大きく異なってきますし、差はどんどん広がっていきます。

それほどまでに、質問力は人生を左右する大切なスキルなのです。

そこで今回の記事では、質問力について以下の通り解説します。

- 質問力が大切な理由

- 損をする質問10選

- 良い質問にする8つのポイント

なお、今回の記事のもとになった動画はこちらです。

→ 【あなたも知らずにやっている】人生で損する質問の仕方7選

質問力が大切な理由

質問力が大切な理由は、磨いているか否かで得られる結果に大きな差が生じるからです。

例えば、質問力を磨くと得をする3つのことを見ていきましょう。

- 教えてもらいやすくなる。

- コミュニケーション力が上がる。

- 上司や先輩、取引先に可愛がってもらいやすくなる。

質問力の高い人は、相手から自分にとって最適な回答を引き出しやすくなり、以下のようなメリットが得られます。

- 自分で調べるより早く疑問が解消され、時間の節約になる。

- 自分で調べても分からなかった疑問が解消される。

- 教えてもらうことで、さらに深い知見を得られる。

質問力の高い人は「どう質問すれば良いか?」を常に考えているため、自然とコミュニケーション力が上がります。

コミュニケーション力が上がれば、営業や接客など、様々な場面で役に立つでしょう。

上司や先輩、取引先などと良い人間関係を築くために、自分から質問を通じてコミュニケーションを取るのはとても大切です。

相手の喜ぶ質問を通してコミュニケーションが取れれば、「自分に興味を持ってくれている」と感じてもらえるので、良い関係が築きやすくなります。

一方で、質問力がないと、以下のように大きく損をしてしまいます。

- 質問に答えてもらいにくい

- 欲しい回答がもらえない

質問の仕方が悪く、回答しにくい質問は答えてもらえません。

答えてもらえないだけで済めば良いですが、信用を失ってしまう可能性まであります。

質問力がないことで、相手との信頼関係にも大きな影響を及ぼすこともあるのです。

良い質問ができないと、自分が求めているものと違う答えが返ってきます。

その結果、正解にたどり着くまでに遠回りしてしまうのです。

損をする質問10選

では、大きく損してしまう質問とは、具体的にどのような質問なのでしょうか。

リベ大に届く質問を例にあげて解説するので、ぜひ参考にしてください。

- ①「相手の時間を奪う」という認識がない質問

- ②丸投げの質問

- ③自分で調べれば分かる質問

- ④自分で責任を取れない質問

- ⑤成長しない質問

- ⑥読む側に配慮できていない質問

- ⑦範囲を限定しない質問

- ⑧ゴールが分からない質問

- ⑨もらうことばかり考えている質問

- ⑩回答者の気分を害する質問

損をする質問①:「相手の時間を奪う」という認識がない質問

損をする質問1つ目は、「相手の時間を奪う」という認識がない質問です。

相手の時間を奪う認識がない質問の典型例として、長文の質問があげられます。

長文の文章は読むだけで時間がかかるため、質問を読んでもらえない可能性が高いです。

教えてくれる人の時間を奪わないためにも、質問に答えてもらうためにも、質問はコンパクトにまとめましょう。

あまり認識のない人もいるかもしれませんが、時間は命そのものです。

時間をもらうのは、相手の命を分けてもらっていると認識するくらいがちょうど良いでしょう。

「質問に少し答えるだけじゃないか」と思うのは、相手の時間を奪っている認識がない証拠です。

医者や税理士が数分で質問に回答できるのは、過去にたくさん努力をして知識や経験を積み上げてきたからこそです。

自分でその答えまでたどり着こうと思うと、何時間どころか何十年という時間をかけないといけない場合もあります。

自分基準でなく、以下のように相手の視点に立って考えると良いでしょう。

- 自分は暇でも相手は忙しい

- 質問がよく届く人たちは忙しい

そのため、質問をする時は「相手の貴重な時間を奪っている」という認識を持つのが大切です。

回答者にとって、質問に答えるのは貴重な時間を使うだけで、メリットはほとんどありません。

もし今、皆さんが回答者に与えられるものがないのであれば、せめて最低限の敬意を払いましょう。

損をする質問②:丸投げの質問

損をする質問2つ目は、丸投げの質問です。

分からないことを恥じる必要はありませんし、質問という行動ができるのは素晴らしいですが、自分で全く考えない丸投げの質問はやめましょう。

例えば、以下のような質問です。

- 私は何をすればいいと思いますか?

- 儲け方を教えてください?

- 一番おすすめのお金を稼ぐ方法は何ですか?

- 一番おすすめの投資方法は何ですか?

- 不動産投資をすれば儲かるのでしょうか?

- 僕では無理ですよね?

- このままやり続けたら、僕はどうなるんでしょうか?

質問される立場になれば、上記のような質問に回答できないのはすぐに分かるはずです。

損をする質問③:自分で調べれば分かる質問

損をする質問3つ目は、自分で調べれば分かる質問です。

例えば「この言葉の意味は何ですか?」のような、Googleでその言葉を検索するだけですぐに答えが分かる質問です。

このような質問は、辞書やGoogleで調べましょう。

調べ方が分からなかったり、検索したけれど分からなかったりした場合は仕方ありませんが、最初から自分で調べる気のない人が少なくありません。

誰かに聞いた方が早いと思うのかもしれませんが、自分で検索した方が早いケースは圧倒的に多く、相手の時間も奪いません。

また、リベ大に寄せられる質問においては「過去に記事や動画で解説した内容の質問」も同じです。

調べれば分かる質問をすると、質問に答えてもらえないだけではありません。

「この人は調べればすぐ分かる質問をしてくる人だから、今後はこの人に時間を使いたくない」と思われ、スルーリスト(質問に答えないと決めた人たち)に入れられてしまうのです。

もうずっと答えてもらえないってことだね…。

給料が発生している職場では、全体の効率を考えて質問をした方が良い場合もあるでしょう。

しかし、インターネットを通じて質問する場合は、回答者に答える義務やメリットはありません。

そのことを念頭におき、まずは自分で調べ、なるべく相手の時間を奪わないようにするのが大切です。

損をする質問④:自分で責任を取れない質問

損をする質問4つ目は、自分で責任を取れない質問です。

例えば、以下のような質問があげられます。

- これは損しませんか?

- 絶対に得しますか?

- 失敗したらどうしてくれますか?

残念ながら、これらは質問にもなっていません。

例えどんなアドバイスを受けたとしても、最終的には自分自身で判断することになります。

自分の人生の選択と責任は自分で取るしかないので、相手に責任を押し付けるような質問は避けましょう。

損をする質問⑤:成長しない質問

損をする質問5つ目は、成長しない質問です。

例えば、以下のような質問があげられます。

- 普段、何をしているんですか?

- どんな会社を経営しているのですか?

- どれだけ儲けているのですか?

- どんな食べ物が好きですか?

- 毎朝起きたら何をしますか?

- 日常で心がけていることはありますか?

上記の内容は雑談で聞くなら良いですが、わざわざ質問してまで教えてもらう意味はないでしょう。

なぜなら、皆さん自身の成長には繋がらないからです。

せっかく質問するのであれば、Googleで検索しても分からない、その人にしか答えられない一次情報が得られる質問をしましょう。

損をする質問⑥:読む側に配慮できていない質問

損をする質問6つ目は、読む側に配慮できていない質問です。

例えば、以下のような質問があげられます。

- 自分のことを伝えているだけの、日記のような質問。

- 改行や句読点が全くなく、読みづらい質問。

- 何を伝えたいのか、聞きたいのか全く分からない質問。

損をする質問⑦:範囲を限定しない質問

損をする質問7つ目は、範囲を限定しない質問です。

例えば、以下のような質問があげられます。

- 投資はリスクが高いと聞きましたが、どう思いますか?

- 投資ってどう思いますか。やった方がいいですか?

- 保険は必要ですか?

- マイホームを買った方がお得だと思いますが、どうでしょうか?

- FXに対して、どう思いますか?

- 利回り10%の投資案件について、どう思いますか?

上記のような「範囲が限定されていない、主語が大きい、前提条件が示されていない」質問は、何を聞きたいのか相手に伝わりません。

曖昧な質問から欲しい回答を得るのは難しいでしょう。

回答しやすい質問とは、前提条件があり、範囲が限定された質問です。

私は20代で独身です。

生活防衛資金は2年間分貯まっており、余剰資金が毎月5万円あるので、米国株式インデックス投資に回そうと考えています。

投資したお金を使う時期は決まっておらず、長期的に運用するつもりです。

この場合、株式100%はリスクが高いでしょうか。

上記の質問なら、「株式はリスクが高いけれど、長期運用の予定なら株式100%でも大丈夫でしょう」と回答しやすいです。

損をする質問⑧:ゴールが分からない質問

損をする質問8つ目は、ゴールが分からない質問です。

例えば、以下のような質問があげられます。

- 債券への投資が安全だと思いますが、やはり株式がいいでしょうか?

- 米国株式に投資しておけばよろしいでしょうか?

- 簿記は何級まで取れば意味がありますか?

- おすすめの本を教えてください。

このような質問をもらっても、質問者のゴール(=目的)が分からないため回答者は困ります。

有益な回答を得るためにも「私はこうなりたい。だからこの手段を取ろうと思っている。この考えは正しいか。」というように、自分のゴールを明確にしてから質問しましょう。

何事も成功するためには、ゴールを知ることが大切です。

▼図解:投資で成功するには目的を知ろう

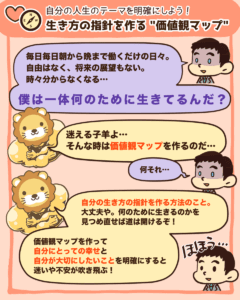

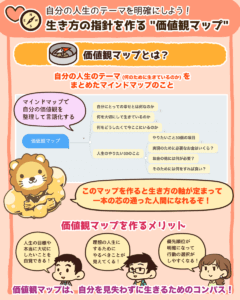

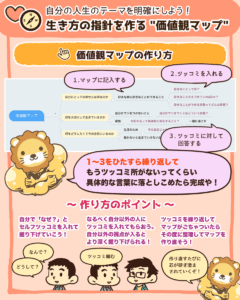

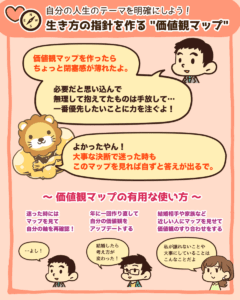

しかし、自分の人生のゴールが分かっていない人もいるでしょう。

そんな人は、ぜひ人生の羅針盤「価値観マップ」を作って人生のゴールを明確にしてください。

▼図解:生き方の指針を作る「価値観マップ」

損をする質問⑨:もらうことばかり考えている質問

損をする質問9つ目は、もらうことばかり考えている質問です。

例えば以下のような質問があげられます。

- そんなことはいいから、早く答えを教えてください。

- なんで答えてくれないんですか。

- 私は困っているんです。教えてください。

また、回答してもらってもお礼を言わず、再び自分の聞きたいことだけを聞いてくる人や、プライドが高く、学ぶ姿勢がない人もいます。

こういった質問をする人達は「答えてもらうのが当たり前」という感覚を持っていることが少なくありません。

つまり、人からもらうことばかりを考えるテイカー気質と言えるので、改めた方が良いでしょう。

なぜなら自分のことしか考えてない人は、そのうち誰からも相手にされなくなるからです。

例えば、皆さんが以下のAさんとBさんから質問を受けた場合、どちらを応援したいか、時間を使いたいかは明らかでしょう。

- 回答にお礼を言う

- 頑張っている姿を見せてくれる

- できる限りのことをしてくれる

- お礼を言わない

- 次から次へともらおうとする

- もらうのが当たり前と考えている

インターネットでも直接のコミュニケーションでも同じです。

相手が答えたくなる質問の仕方を工夫しましょう。

「質問に答えてくれた人に、できることがあれば助けになろう」という気持ちがある人は、相手からも大切に扱ってもらえます。

その結果、人生も好転していくはずです。

損をする質問⑩:回答者の気分を害する質問

損をする質問の最後は、回答者の気分を害する質問です。

ごく稀に、敬語を使わずに質問する人がいますが、そんな質問をされて、気分良くいられる人は少ないでしょう。

教えてくれる人には最低限の敬意を払うのが大切です。

皆さんの中にも、「過去を振り返ると損をする質問をしていたかも」という人もいるでしょう。

そこで続いては、次からは良い質問ができるようになるためのポイントを解説します。

良い質問にする8つのポイント

良い質問にする方法は簡単で、損をする質問の逆をすれば良いのです。

今後、質問をする時に役立つチェックリストにもなるので、ぜひ以下の8つのポイントを学んでいきましょう。

- ①質問は短く簡潔にする

- ②相手の時間をもらっている認識を持つ

- ③GoogleやYouTubeなどで調べる

- ④その人だからこそ答えて欲しい質問をする

- ⑤質問の範囲を限定する

- ⑥ゴールを明確にする

- ⑦自分でできたところや理解したところまでは伝える

- ⑧回答したくなる工夫をする

ポイント①:質問は短く簡潔にする

質問は短く簡潔にしましょう。

質問の要点がまとまっていて、「それで良いと思いますよ」と答えるだけの質問は、回答者の負担がかからず、答えてもらいやすくなります。

前提条件が複雑で情報量が多い場合も、箇条書きにしてまとめたり、改行で読みやすさを追求したりするのがおすすめです。

ポイント②:相手の時間をもらっている認識を持つ

質問をすることは、相手の時間を分けてもらう行為です。

- 回答に時間をもらうのは、相手の命を分けてもらっている。

- 質問がよく届く人たちは忙しく、時間単価が高い。

上記のような認識を持つことで、いかに相手の時間を使わずに回答してもらえるかを意識した質問ができるはずです。

いきなりは難しいかもしれませんが、相手のことを意識した質問を考え続ければ、コンパクトで分かりやすい質問ができるようになるでしょう。

ポイント③:GoogleやYouTubeなどで調べる

GoogleやYouTubeなどで調べれば、質問するより早く答えが分かる場合も多いです。

また、調べず質問することで「スルーリスト」に入ってしまうと、今後回答してもらえる可能性が低くなってしまいます。

ポイント④:その人だからこそ答えて欲しい質問をする

質問をする時は、その人だからこそ答えられる一次情報を聞きましょう。

聞かれた側も「この人は自分に興味を持って、よく見てくれているんだな」や「良いところを突くな」と感じ、できる限りたくさん答えたいと思ってくれるはずです。

ポイント⑤:質問の範囲を限定する

質問する際には、前提条件を提示し、範囲を限定しましょう。

「○○はどう思いますか」といった前提条件がなく、範囲が限定されていない質問をしても、欲しい答えは得られません。

なぜなら回答者も、何を答えて良いか分からないからです。

ポイント⑥:ゴールを明確にする

ゴール(=目的)が分からないと、取るべき手段も分かりません。

例えば投資に関する質問をする場合、以下のような目的が分からなければ的確な回答は得られません。

- 10年後に毎月3万円の配当金を得たい

- 65歳までに2,000万円まで資産を増やしたい

欲しい回答を得るためにも、必ずゴールを明確にして質問しましょう。

ポイント⑦:自分で実践したことや理解したところまで伝える

例えば、以下のような質問を考えてみてください。

- ここまで調べましたが、ここが分からないです。

- 動画を参考にここまでやってみましたが、ここからどうすれば良いでしょうか?

質問者の努力や行動が見えるため、質問された側も頑張っているからなんとか答えてあげたいと思えます。

ポイント③「GoogleやYouTubeなどで調べる」で解説したように、まずは自分で調べたうえで、分からない部分・ゴールを明確にして質問をすると良いでしょう。

ポイント⑧:回答したくなる質問の仕方をする

「相手はどうすれば答えたくなるか」考えることも大切です。

例えば以下のような質問をすれば、回答者も答えたくなるのではないでしょうか。

困っている人が多く、需要が高そうな内容の質問。

→ 同じように困っている多くの人が助かるので、回答者も嬉しい。

SNSのDMのような「1対1の場」ではなく、YouTubeのコメント欄のような「全体の場」で聞いた質問。

→ 一度の回答で多くの人に内容が伝わるので、回答者が助かる。

回答者も参考になる質問。

→ 発展的な意見交換となる質問は、回答者にも参考になる。

まとめ:質問力を磨き、豊かな人生に近づこう

今回の記事では、質問力について解説しました。

質問力が大切な理由

→ 質問力があれば得することが多く質問力がなければ損をすることが多いから

損をする質問10選

- 「相手の時間を奪う」という認識がない質問

- 丸投げの質問

- 自分で調べれば分かる質問

- 自分で責任を取れない質問

- 成長しない質問

- 読む側に配慮できていない質問

- 範囲を限定しない質問

- ゴールが分からない質問

- もらうことばかり考えている質問

- 回答者の気分を害する質問

良い質問をする8つのポイント

- 質問は短く簡潔にする

- 相手の時間をもらっている認識を持つ

- GoogleやYouTubeで調べる

- その人だからこそ答えて欲しい質問をする

- 質問の範囲を限定する

- ゴールを明確にする

- 自分でできたところや理解したところまでは伝える

- 回答したくなる工夫をする

質問力を磨く大切なポイントは、「どのような質問をすれば、相手から自分の望む回答を得られるのか」を考えることです。

良い質問をすれば、正解へ最短でたどり着けますし、逆に質問の仕方を間違えると、正解までの道のりはますます遠くなってしまいます。

また質問を文章で書くのが苦手なら、最低限の国語力やライティング力を身につけましょう。

Googleで「良い質問 方法」や「良い文章 書き方」などで検索し、出てきた情報を読むだけでも大きく改善できます。

質問の仕方を考えていない人は意外なほど多いため、少し工夫するだけで周りと大きく差をつけられるのです。

- 良い回答をもらえる

- 良い関係になれる

- プラスアルファの情報をもらえるようなる

今回の記事を読んで「質問力を磨きたい!」と思った人は、ぜひリベ大オンラインコミュニティ「リベシティ」も活用してください。

リベシティでは、チャットを通じて様々なコミュニケーションが取られています。

分からないことは気軽に質問できる環境が整っていますので、質問力を磨く場として最適です。

質問力は誰もが習得可能なスキルです。

今回の記事で、皆さんが質問力の大切さに気づき、豊かな人生を歩むきっかけになれば嬉しいです。

以上、こぱんでした!

▼「豊かになる考え方を身につけたい!」という人に読んでほしい記事はこちら!

「お金にまつわる5つの力」を磨くための実践の場として、オンラインコミュニティ「リベシティ」をご活用ください♪

同じ志を持った仲間と一緒に成長していきましょう!

リベ大の書籍

貯める・増やす・稼ぐ・使う・守る…一生お金に困らない「5つの力」の基本をまとめた一冊!

2025/8/6発売

家族みんなが漫画で楽しく学べるお金の教養エンターテインメント!