皆さんがリベ大で学びながらお金のノウハウを蓄積しているように、リベ大両学長も日々「お金のノウハウ」を蓄積しています。

今回の記事は、両学長がインプットしたニュースの中から、お得なモノやトレンドを毎月ピックアップしてお届けする、人気企画の第16弾です。

- 年収アップ(転職、副業、起業ネタ)

- 貯蓄額アップ(節約ネタ)

- 投資(株式投資、不動産投資ネタ)

- 資産防衛(節税対策、詐欺にあわないための知恵)

2022年3月版は、資産形成に関係する重要なお金のニュース9本を厳選しました。

今回の記事は、以下のような人に向けた時間節約記事となっています。

「新聞を読む暇がない」

「ネット記事を見る時間もない」

「読んだけどよく意味が分からなかったから、解説してほしい」

毎月1本、このシリーズの記事を1年間読み続ければ、金融リテラシーが上がるネタを約100本も学べます。

コツコツと積み上げていくことで、毎月確実にレベルアップできるでしょう。

関連記事

目次

- 1 解説動画:【知れば差がつく】学長が選ぶ「お得」「トレンド」お金のニュースBest9

- 2 2022年3月版のお金のニュースBest9

- 2.1 ニュース①:「コンビニ、スーパーの定番も…2022年、値上げされる食品や必需品【一覧】」

- 2.2 ニュース②:「ロシア株を全指数から除外へ、FTSEラッセルとMSCI」

- 2.3 ニュース③:「働きながら学ぶなら『放送大学』がこんなにお得」

- 2.4 ニュース④:「ドコモ、dポイント付与率アップ アクティブ利用増へ」

- 2.5 ニュース⑤:「ポイント失効で日本から密かに消えた『ほぼお金』は1,389億円 交換.jp、クレジットカードポイントとマイルの利用状況を調査」

- 2.6 ニュース⑥:「高3まで医療費無償化 23年度から、子育て負担軽減―東京都」

- 2.7 ニュース⑦:「瀕死の格安スマホ勢が『個性派プラン』で狙う復権」

- 2.8 ニュース⑧:「仕事を辞めた米国人の56%が『収入が増えた』 調査で判明」

- 2.9 ニュース⑨:「大企業から新興へ転職者7倍 縮む年収差が追い風」

- 3 まとめ:2022年3月版のお金のニュースを振り返ろう

解説動画:【知れば差がつく】学長が選ぶ「お得」「トレンド」お金のニュースBest9

このブログの内容は下記の動画でも解説しています!

2022年3月版のお金のニュースBest9

ニュース①:「コンビニ、スーパーの定番も…2022年、値上げされる食品や必需品【一覧】」

1つ目のニュースは、2022年3月24日の東京新聞から「コンビニ、スーパーの定番も…2022年、値上げされる食品や必需品【一覧】」です。(※記事は随時更新されています)

日本は物価が上がらないデフレ大国と言われていますが、インフレの波が押し寄せてきています。

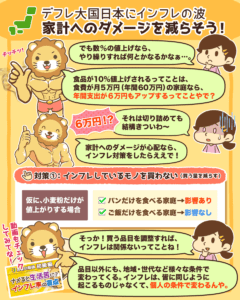

▼図解:どうする?食品が大幅値上げ!

2022年は色々なモノが値上げされる予定で、既に値上げが実施されている有名商品は以下の通りです。

- 山崎製パン:平均9%の値上げ(「ロイヤルブレッド」「超芳醇」など)

- 日本ハム:約5%~12%の値上げ(「シャウエッセン」などのソーセージ・加工食品)

- キッコーマン:約4%~10%の値上げ(だししょうゆを含む「キッコーマンしょうゆ」)

全然知らなかったよ。

- 雪印メグミルク:約5.3%の値上げ(「6Pチーズ」394円 → 415円)

- 森永乳業:約7.8%の値上げ(「森永の焼プリン」141円 → 152円)

- 大塚食品:約5.7%の値上げ(「ボンカレーゴールド」194円 → 205円)

他にも、マクドナルドやミスタードーナツなども、一部の商品は既に10%前後の値上げ済みです。

食品が10%値上げになると、食費が年60万円(月5万円)の家庭においては、年間支出が6万円も上がることになります。

今回のようなインフレへの対策は、基本的に以下の2つです。

インフレしているモノをできる限り購入しない

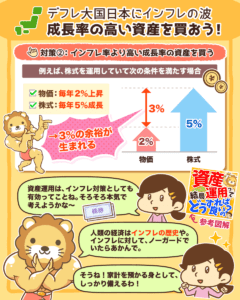

インフレ率よりも高い成長率の資産を購入する

値上がりしたモノの購入をできる限り減らせれば、家計に及ぼすインフレの影響は少なくなります。

例えば、小麦だけが値上がりする場合、パンだけを食べる家庭には大きな影響を与えますが、ご飯だけを食べる家庭にとって影響は小さいです。

このように、インフレには「個人的なモノ」という側面もあり、皆さんのライフスタイル次第で影響を受けやすいかどうかが変化します。

インフレ率よりも高い成長率の資産としては、株式がイメージしやすいでしょう。

仮に、インフレ率が毎年2%とすると、株式が毎年5%成長すれば、差し引き3%の余裕が生まれます。

だからこそ、インフレ率よりも高い資産を買うことが大切なのです。

こういった対策をしていかなければ、毎年インフレした分だけ生活が苦しくなります。

インフレに対してノーガードでいるのはやめましょう。

ニュース②:「ロシア株を全指数から除外へ、FTSEラッセルとMSCI」

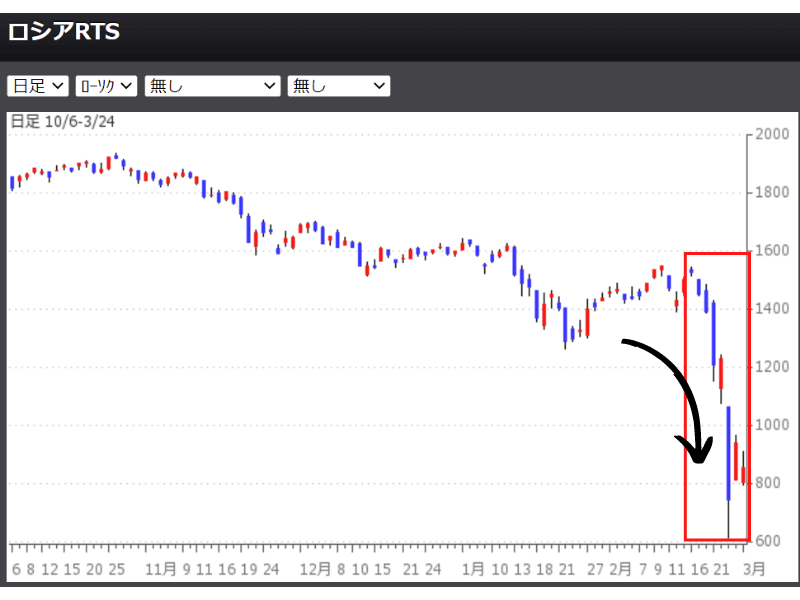

2つ目のニュースは、2022年3月3日のロイターから「ロシア株を全指数から除外へ、FTSEラッセルとMSCI」です。

ロシアの株式が様々な株価指数から除外されると発表されました。

例えば、リベ大ブログでも紹介しているファンド「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスという指数に連動しています。

この指数には、日本やアメリカなどの先進国だけでなく、ロシアやブラジルといった新興国の株式も含まれています。

ロシアによるウクライナ侵攻が発生した後、ロシアの株価指数は大暴落し、約半値になりました。

さらにモスクワ証券取引所は、2022年2月28日に株式取引を停止しています。(※3月24日に、主要33銘柄を対象に一部取引を再開済み)

ロシアの株価指数の状況を踏まえ、以下のように考える投資家が増えることは、自然な流れでしょう。

「ロシアには投資できない」

「ロシアには投資したくない」

「ロシアは株価指数から外すべきだ」

結果的に、ニュース記事の通りロシアの株式は、全世界株式や新興国株式といった様々な株価指数から除外されることになりました。

指数と連動しているインデックスファンドは、時代の変化に合わせ、以下のように常に自動メンテナンスされています。

- 入れるべきモノは、入れる。

- 除外されるべきモノは、除外される。

なお、補足として、ロシア株式が以下の指数に対して占める割合を紹介します。

- 全世界株式指数:0.3%程度(※構成比トップはアメリカの約60%)

- 新興国株式指数:4.0%程度(※構成比トップは中国の約34%)

ニュース③:「働きながら学ぶなら『放送大学』がこんなにお得」

3つ目のニュースは、2022年3月11日発売のPRESIDENT(プレジデント)から「働きながら学ぶなら『放送大学』がこんなにお得」です。

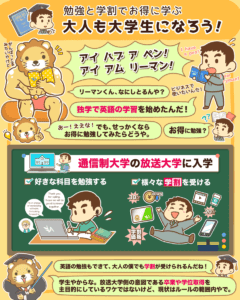

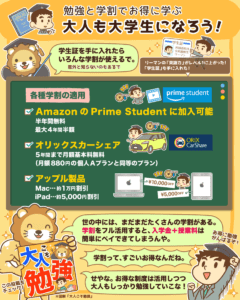

放送大学を活用することで、学びながら学割を利用できます。

▼図解:大人も大学生になろう

今回紹介する記事の筆者は、コロナ禍で在宅時間が増えたことに伴い、自宅で中国語を学ぶために様々な通信講座を検討しました。

検討の結果、最終的に通信制大学である放送大学を選びましたが、選んだ理由は以下の通りです。

- 学割を受けられるから

- 好きな科目の勉強ができるから

放送大学には、以下の2つのコースがあります。

- 科目履修生:学位を気にせずに任意の科目を受講可能

- 全科履修生:普通の大学と同じように卒業を目指す

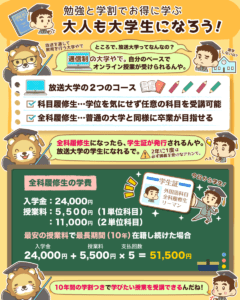

2つのコースのうち全科履修生になると、学生証が発行されるため、様々な学割制度を利用できるようになります。

では、全科履修生になるために、どのくらいの費用がかかるのかを見ていきましょう。

全科履修生の入学金や授業料は以下の通りです。

- 入学金:24,000円

- 授業料:1単位の科目なら5,500円、2単位の科目なら11,000円

放送大学には、除籍の要件として「4学期(2年間)連続で学費納入がないこと」があり、2年間に1度は必ず講義を受講しなければいけません。

最長在籍期間は10年間と決まっているので、「最安の費用」で10年間在籍し続けるなら、以下の金額が必要です。

- 入学金:24,000円

- 授業料:27,500円(2年に1回、5,500円の講義を受ける)

→ 合計で51,500円

「10年間の学割付きのスクールと考えると非常に割安だ」というのが、紹介した記事の筆者の意見です。

例えば、以下のような学割を活用すれば、入学金と授業料は簡単にもとが取れます。

- AmazonのPrime Studentに加入することで、会費が半年無料かつ4年間半額。(12,500円お得)

- オリックスカーシェアで、月額880円の個人Aプランと同等のプランが学生5年間まで無料。(約50,000円お得)

- Macは約10,000円、iPadは約5,000円安く購入できる。

- ワードやエクセルなどのMicrosoft365のライセンス利用料が学割により年間約5,500円お得になる。(10年間で約55,000円お得)

今回の方法は、主な目的が卒業や学位取得ではなく、興味がある分野の最低限の学習や学割を目的としているため、放送大学側の意図と合うかは分かりません。

現状はルールの範囲内の活用とは言えますが、賛否ある方法でしょう。

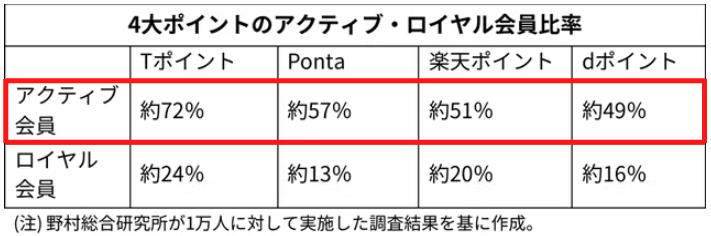

ニュース④:「ドコモ、dポイント付与率アップ アクティブ利用増へ」

4つ目のニュースは、2022年3月18日の日本経済新聞から「ドコモ、dポイント付与率アップ アクティブ利用増へ」です。

ドコモが2022年6月からdポイントの仕組みを以下のように変更します。

ランク制の導入:獲得ポイント数に応じての特典が変更

- 現在:会員ステージがアップし、抽選で優待クーポンや商品引換券がもらえる。

- 新制度:会員ランクがアップし、ポイント付与率が最大2.5倍までアップする。

ポイント獲得期間の短縮:ランク判定に使うポイント計測期間が変更

- 現在:6カ月累計

- 新制度:3カ月累計

NTTドコモのマーケティングメディア部長は、新しいdポイントを「ドコモ史上、最高に溜まりやすいdポイント」と表現しました。

共通ポイント市場では各社が経済圏化し、ユーザーを囲い込むべく、しのぎを削っています。

野村総合研究所の調査によると、各共通ポイントのアクティブ会員比率は以下の通りです。

- Tポイント:約72%

- Ponta:約57%

- 楽天ポイント:約51%

- dポイント:約49%

今回、共通ポイントとしては出遅れているdポイントが、負担増覚悟で勢力図を塗り替えるべくリニューアルに挑みます。

楽天ポイントが改悪続きで相対的に弱くなっているのに対して、より良い選択肢が増えるのは消費者にとって嬉しい状況です。

今後もポイント制度の改定は行われていくでしょう。

こういった状況で、消費者である皆さんが注意しておきたいポイントが2つあります。

各経済圏の動向をチェックして「お得さ」を享受する

各社の細かいリニューアルに振り回されず「80点を取る使い方」を意識する

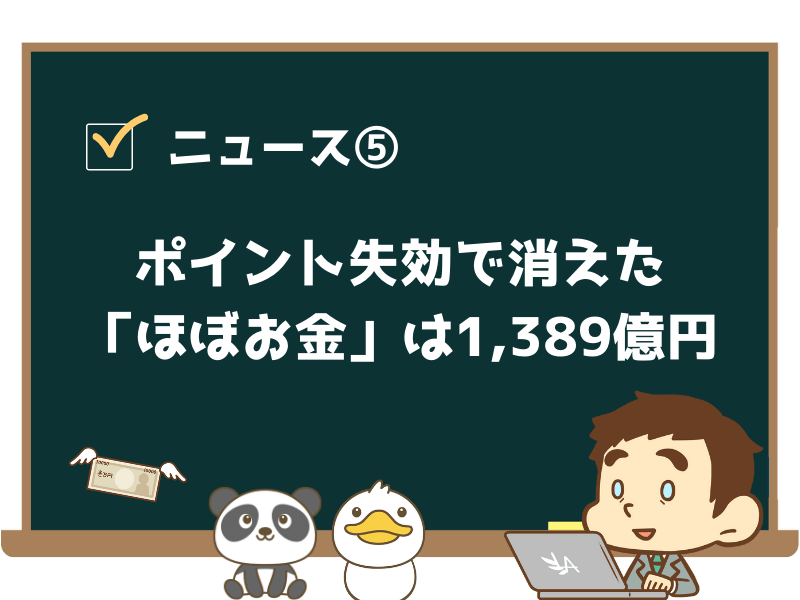

ニュース⑤:「ポイント失効で日本から密かに消えた『ほぼお金』は1,389億円 交換.jp、クレジットカードポイントとマイルの利用状況を調査」

5つ目のニュースは、2022年3月1日のAMPから「ポイント失効で日本から密かに消えた『ほぼお金』は1,389億円 交換.jp、クレジットカードポイントとマイルの利用状況を調査」です。

皆さんは、毎年、多額のポイントが失効していることをご存知でしょうか?

株式会社プレミア・クロスバリューが全国1,236人を対象に、クレジットカードやマイルの利用状況に関する調査を行いました。

その調査結果は以下の通りです。

- 61%の人がポイントを貯めるためにクレジットカードを利用している

- 3人に1人がポイントを失効させたことがある

- 失効額の平均は2,742.4円

- 人口換算すると1,389億円相当のポイントが失効している

※参考:PR TIMES

人口換算が妥当な推計かどうかは分かりませんが、「3人に1人はポイントを失効させたことがある」事実は知っておくべきでしょう。

先ほどのdポイントリニューアルのニュースでも紹介した通り、ポイント業界の競争は激しくなっています。

しかし、その陰で相当な数のポイントが失効しているのです。

ポイントとの付き合い方の鉄則は、貯めないことです。

リベ大では、以下の5つの理由からポイントは使い切るべきだと考えています。

- ポイントを貯めるために、無駄な買い物をしてしまうから。

- ポイントを貯めるために、不利な条件でも買い物をしてしまうから。

- ポイント発行会社の倒産や利用可能な店舗の閉店リスクがあるから。

- 有効期限があるから。

- 利息が付かないから。

ポイント利用において大切なのは、細かい付与率や経済圏の最適解を求めるよりも、80点を基準にポイントを集めて、使い切ることです。

ポイントを利用して浮いた生活費で、優良ファンドを購入するといった、資産を増やす行動を意識しましょう。

ニュース⑥:「高3まで医療費無償化 23年度から、子育て負担軽減―東京都」

6つ目のニュースは、2022年3月3日の時事ドットコムから「高3まで医療費無償化 23年度から、子育て負担軽減―東京都」です。

東京都は、中学3年生までとしている医療費の実質無償化の対象を、2023年度から高校3年生まで拡大します。

子育て世帯の支援が手厚い自治体もあれば、そうではない自治体もあります。

なぜなら、都道府県や市町村によって財力や運営方針に差があるからです。

少子高齢化が進む日本では、今後「どこに住むか」がますます重要になってくるでしょう。

例えば、国民健康保険料は住む地域によって負担額が大きく異なります。

国民健康保険料が高い自治体と低い自治体のトップ10を見てみましょう。

| 順位 | 高い自治体 | 低い自治体 |

| 1位 | 北海道天塩町:190,870円 | 東京都御蔵島村:56,234円 |

| 2位 | 徳島県阿波市:178,028円 | 北海道幌加内町:62,254円 |

| 3位 | 沖縄県多良間村:175,904円 | 長野県根羽村:62,799円 |

| 4位 | 北海道由仁町:170,581円 | 沖縄県北大東村:66,479円 |

| 5位 | 秋田県五城目町:164,626円 | 長野県大鹿村:66,479円 |

| 6位 | 青森県中泊町:164,010円 | 京都府伊根町:67,531円 |

| 7位 | 北海道長万部町:162,518円 | 東京都小笠原村:67,649円 |

| 8位 | 青森県田子町:160,167円 | 東京都檜原村:67,771円 |

| 9位 | 長崎県川棚町:158,591円 | 東京都稲城市:68,180円 |

| 10位 | 和歌山県湯浅町:158,251円 | 東京都新島村:71,004円 |

保険料が高い自治体では年間で約15.8万円~約19万円かかるのに対して、保険料が低い自治体では年間で約5.6万円~約7万円で済みます。

FIREやセミリタイアした人たちの間で、「国民健康保険料が安く、暮らしやすい気候の地域はどこか?」は議論されがちなテーマです。

「住人が増えている自治体はどこで、流出している自治体はどこなのか、その理由は何なのか?」といった目線で世の中のニュースを見るのも面白いかもしれません。

ニュース⑦:「瀕死の格安スマホ勢が『個性派プラン』で狙う復権」

7つ目のニュースは、2022年3月24日の東洋経済オンラインから「瀕死の格安スマホ勢が『個性派プラン』で狙う復権」です。

野村総合研究所の推計によると、格安スマホの契約回線は以下の理由から、今後は減少傾向にあるとされています。

- NTTドコモをはじめとする大手キャリアが「格安プラン」を出し始めたから

- 大手キャリアに吸収されているから(例:ソフトバンクがLINEモバイルを吸収)

リベ大の書籍「お金の大学」は本当に多くの方に購入していただき、紙書籍だけで100万部を突破しました。

しかし、格安SIMに関するパートは執筆当時と今では大きく様子が変わってきています。

大手キャリアに対抗すべく、格安スマホ業界には生き残りをかけ、様々なプランが登場しているからです。

ここでは、3つのサービスを紹介していきましょう。

- NUROモバイル

- mineo(マイネオ)

- BIGLOBE(ビッグローブ)

NUROモバイルは、2021年11月から20GB/月額2,699円のNEOプランの提供を始めています。

特徴は、大手と同じレベルの通信品質です。

大手よりも数百円安く、大手並みの通品質を実現したことで、顧客の獲得に成功しています。

mineoは、2022年3月7日から月額990円でデータが使い放題になるサービス「マイそく」の提供を始めています。

できるだけ安いコストかつ、そこそこの速度で使える回線を提供することで、大手との棲み分けを狙っているワケです。

なお、リベ大では楽天とmineoの併用プランを推奨しています。

- 月額料金は税込1,265円

- 何分でも通話し放題(通話料無料)

- 高速通信2GB

- 中速1.5Mbpsで月間約100GBの通信が可能

詳しくは、以下の記事を参考にしてね!

BIGLOBEは、2021年7月から契約者が支払った料金の一部を慈善団体などに寄付する新サービス、donedone(ドネドネ)を提供しています。

donedoneによって、社会貢献に関心のある利用者の取り込みを図っているのです。

他にも、ドコモから月額4,950円で100GB使える「ahamo大盛り」が発表されており、移り変わりの激しさが通信業界の特徴です。

昔は、大手キャリアのスマホだと月額約6,000円〜約8,000円かかっていたため、格安SIMの月額約1,000円〜が注目されました。

そして、今では大手キャリアの格安プラン参入により、月額約3,000円がスタンダードになりつつあります。

大手キャリアも昔よりは安くなりましたが、今は格安SIMでも十分使える月額約1,000円のプランも多いです。

月々数千円の差かもしれませんが、こういったところで固定費を削れるかどうかが、今後の資産形成に大きく影響します。

ここで大切なのが、支出を最適化するマインドです。

一事が万事、最適化を意識しない人はどの支出に対しても緩みがちで、意識している人はどの支出に対しても厳しく向き合います。

ニュース⑧:「仕事を辞めた米国人の56%が『収入が増えた』 調査で判明」

8つ目のニュースは、2022年3月10日のForbes(フォーブス)から「仕事を辞めた米国人の56%が『収入が増えた』 調査で判明」です。

アメリカが「グレート・レジグネーション(大離職時代)」に突入しています。

コロナのパンデミックによる打撃からの経済回復が早かったアメリカですが、2021年に仕事をやめた米国人の半数以上が収入を増やし、ワークライフバランスを向上させているようです。

Pew Research Center(ピュー・リサーチ・センター)が、2021年に自主退職した1,000人にアンケートを取ったところ、以下のような結果になりました。

- 56%の人が「収入が増えた」と回答(減少した人は24%)

- 53%の人が「仕事と家庭の両立が容易になった」と回答(悪化した人は8%)

- 53%の人が「昇進の機会が増えた」と回答(減少した人は16%)

統計的には5人中4人が悪くない結果を得ているようです。

主な退職理由は「給料の低さや昇進の機会のなさ」で、アメリカでは仕事内容や成果に見合う給料・昇進が得られなければ、船を乗り換えるように転職を行う人が多くいます。

ニュースによれば、2021年は仕事を辞めるアメリカ人が急増し、11月には450万人、12月には430万人が退職したようです。

日本の正社員が約3,500万人なので、その約4分の1が2カ月の間で転職するイメージになります。

なお、リベ大両学長はアメリカ人の知人と以下のようなやり取りをしたことがあるそうです。

両学長「ワシの友達が給料が低くて大変なんだって。どうアドバイスしたら良いかな?」

知人「奇妙な話だね。なぜ、そんな会社でずっと働いているんだい?」

ニュース⑨:「大企業から新興へ転職者7倍 縮む年収差が追い風」

9つ目のニュースは、2022年3月6日の日本経済新聞から「大企業から新興へ転職者7倍 縮む年収差が追い風」です。

先ほどはアメリカの転職事情でしたが、今度は日本の転職事情を紹介します。

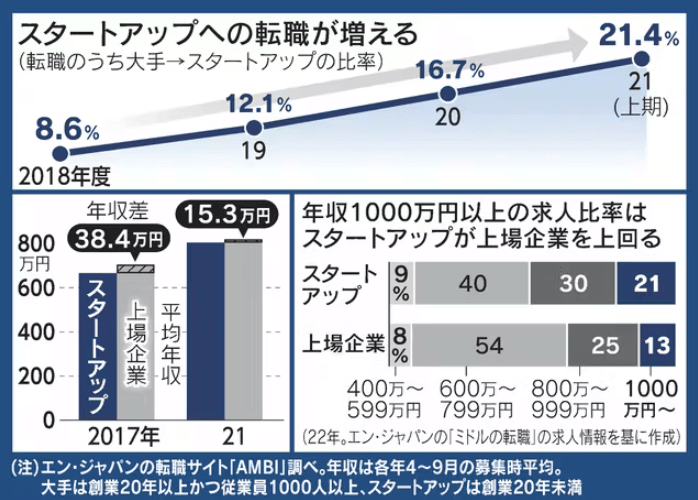

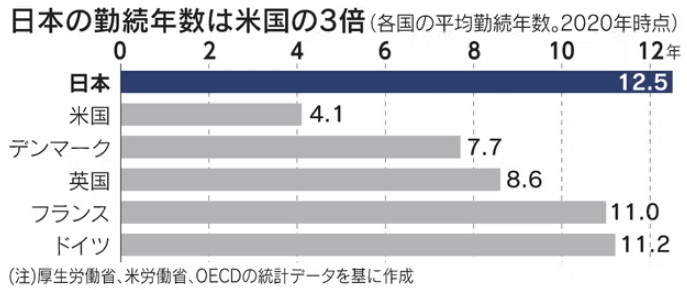

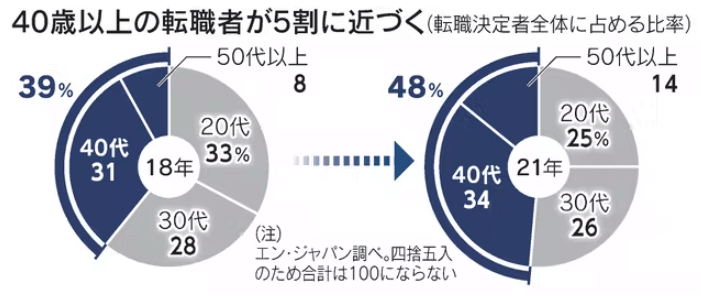

ここでは、日本経済新聞から3つのトピックとグラフを見ていきましょう。

- ①スタートアップへの転職が増える

- ②日本の勤続年数は米国の3倍

- ③40歳以上の転職者が5割に近づく

近年、創業20年未満の企業であるスタートアップへの転職者が増えています。

転職者のうち、スタートアップへの転職者の比率は、以下のように約13ポイントも上昇しています。

- 2018年度:8.6%

- 2021年度上期:21.4%

- 2017年:38.4万円

- 2021年:15.3万円

また、年収1,000万円以上の求人比率は、すでにスタートアップが上場企業を上回っています。

年収格差が縮まることで、上場企業からスタートアップへの転職者が急増しているというワケです。

上記のグラフは、先進国の平均勤続年数です。

4年前と比較すると0.2年短くなっているようですが、それでも先進国の中でも長いことが分かります。

一方で、最も勤続年数が短いのはアメリカで、4.1年です。

2018年は全体の約39%だった40代以上の転職者が、2021年には全体の約48%と急増しました。

転職業界では、35歳を超えると転職が難しい「35歳限界説」が時に話題として出ます。

しかし、上記のグラフを見る限り、年齢は「転職しない・転職できない」の理由にはならなくっているのかもしれません。

なお、アメリカでは、2018年~2019年に年平均で約2割の人が職を変えたそうです。

アメリカは、衰退する産業から成長する産業へと人材が移ることで経済が成長しています。

成果が欲しいなら、魚のいない池で釣りをしてはいけません。

魚釣りであれば「魚のいる池に移動しよう!」といったアイデアを思いつきやすいですが、仕事になると、移動するという発想ができなくなる人が多いです。

リベ大で繰り返し伝えている通り、転職はリスクを伴いますが、転職活動にリスクはありません。

転職活動した結果、年収アップが見込めず、条件に合わないオファーだった場合は転職しなければいいのです。

自分の可能性を探り、市場価値を測るためには定期的に転職も検討すべきです。

社内での異動や出世だけがキャリア形成の手段ではありません。

ちなみに、稼ぐ力が経済的自由を達成するための最後のキーパーツになっている人は多いのではないでしょうか。

なぜなら、貯める力や増やす力は、ある程度決まった方法で成果を出せるからです。

経済的自由までの年数を短縮できるかどうかは、「稼ぐ力」にこそあります。

最近では、転職の相談相手に以下のようなメリットのある転職エージェントを活用することが常識になってきました。

非公開求人にアクセスできる

面接の日程調整や給与交渉などを代行してくれる

履歴書の添削や面接対策をしてくれる

キャリア全般の相談ができる

リベ大がおすすめしている転職エージェントは、以下の通りです。

JACリクルートメント

マイナビ転職 AGENT

就職カレッジ(株式会社JAIC)

転職エージェントを活用した結果、多くの人が年収アップを実現しています。

さらに、最近は求人数が増加傾向にあります。

扉はずっと開き続けているワケではないので、ぜひ上手に活用してください。

関連動画

→ 【転職初心者必見】転職エージェントを利用する”前”に知っておくべき重要ポイント8選(アニメ動画)

まとめ:2022年3月版のお金のニュースを振り返ろう

今回は、2022年3月版のお金のニュース9本を解説しました。

- 「コンビニ、スーパーの定番も…2022年、値上げされる食品や必需品【一覧】」

- 「ロシア株を全指数から除外へ、FTSEラッセルとMSCI」

- 「働きながら学ぶなら『放送大学』がこんなにお得」

- 「ドコモ、dポイント付与率アップ アクティブ利用増へ」

- 「ポイント失効で日本から密かに消えた『ほぼお金』は1,389億円 交換.jp、クレジットカードポイントとマイルの利用状況を調査」

- 「高3まで医療費無償化 23年度から、子育て負担軽減―東京都」

- 「瀕死の格安スマホ勢が『個性派プラン』で狙う復権」

- 「仕事を辞めた米国人の56%が『収入が増えた』 調査で判明」

- 「大企業から新興へ転職者7倍 縮む年収差が追い風」

2022年は色々なモノが値上げされる予定です。

日本は物価が上がらないデフレ大国と言われていますが、インフレの波が押し寄せてきています。

食品が10%値上げになると、食費が年60万円(月5万円)の家庭においては、年間支出が6万円も上がることになります。

インフレに対して、ノーガードでいるのではなく、以下のような対策を行いましょう。

インフレしているモノをできる限り購入しない

インフレ率よりも高い成長率の資産を購入する

ロシアの株式が全世界株式や新興国株式といった様々な株価指数から除外されました。

このように、指数と連動しているインデックスファンドは、時代に合わせて常に自動メンテナンスされていきます。

個人投資家が自分の判断で調整しなくても良いのは、大きなメリットと言えるでしょう。

放送大学を活用することで、学びながら学割を利用できます。

賛否両論ある手法かもしれませんが、「10年間の学割付きのスクールと考えると非常に割安だ」というのが、紹介した記事の筆者の意見です。

仮に放送大学の最長在籍期間である10年間在籍する場合、必要となる最安の費用は51,500円です。

51,500円という金額は、以下のような学割を活用すれば、簡単にもとが取れます。

- AmazonのPrime Studentに加入することで、会費が半年無料かつ4年間半額。(12,500円お得)

- オリックスカーシェアで、月額880円の個人Aプランと同等のプランが学生5年間まで無料。(約50,000円お得)

- Macは約10,000円、iPadは約5,000円安く購入できる。

- ワードやエクセルなどのMicrosoft365のライセンス利用料が学割により年間約5,500円お得になる。(10年間で約55,000円お得)

今回の方法は、卒業や学位取得を主目的としているワケではなく、興味がある分野の最低限の学習や学割を目的としているため、放送大学側の意図と合うか分かりません。

2022年6月からドコモがdポイントの仕組みを変更します。

ランク制の導入:獲得ポイント数に応じての特典が変更

- 現在:会員ステージがアップし、抽選で優待クーポンや商品引換券がもらえる。

- 新制度:会員ランクがアップし、ポイント付与率が最大2.5倍までアップする。

ポイント獲得期間の短縮:ランク判定に使うポイント計測期間が変更

- 現在:6カ月累計

- 新制度:3カ月累計

今回紹介したのはdポイントでしたが、今後も様々なポイント制度の改定が行われていくでしょう。

こういった状況で、消費者である皆さんが注意しておきたいポイントとして、2つ紹介しました。

各経済圏の動向をチェックして「お得さ」を享受する

各社の細かいリニューアルに振り回されず「80点を取る使い方」を意識する

株式会社プレミア・クロスバリューが全国1,236人を対象に、クレジットカードやマイルの利用状況に関する調査を行いました。

- 61%の人がポイントを貯めるためにクレジットカードを利用している

- 3人に1人がポイントを失効させたことがある

- 失効額の平均は2,742.4円

- 人口換算すると1,389億円相当のポイントが失効している

※参考:PR TIMES

先ほどのdポイントのニュースでも紹介した通り、ポイント業界の競争は激しくなっています。

ただ、その陰で相当な数のポイントが失効しています。

ポイントについて考える際に大切なのは、細かい付与率や経済圏の最適解を求めるよりも、80点を基準にポイントを集めて、使い切ることです。

ポイントを利用して浮いた生活費で、優良ファンドを購入するといった、資産を増やす行動を意識しましょう。

東京都は、中学3年生までとしている医療費の実質無償化の対象を、2023年度から高校3年生まで拡大します。

子育て世帯の支援は、都道府県や市町村によって財力や運営方針が異なるため、子育て世帯の支援が手厚い自治体もあれば、そうではない自治体もあります。

少子高齢化が進む日本では、今後「どこに住むか」がますます重要になってくるでしょう。

大手キャリアに対抗すべく、格安スマホ業界に生き残りをかけて様々なプランが出てきています。

移り変わりの激しさが通信業界の特徴です。

大手キャリアの参入によって月額約3,000円がスタンダードになりつつありますが、今は格安SIMでも十分使える月額約1,000円のプランも多くあります。

ここで大切なのは、支出を最適化するマインドです。

月々数千円の差かもしれませんが、細かいところで固定費を削れるかどうかが、今後の資産形成に大きく影響します。

コロナのパンデミックによる打撃からの経済回復が早かったアメリカですが、2021年に仕事をやめた米国人の半数以上が収入を増やして、ワークライフバランスを向上させているようです。

Pew Research Center(ピュー・リサーチ・センター)が、昨年自主退職した1,000人にアンケートを取ったところ、以下のような結果になりました。

- 56%の人が「収入が増えた」と回答(減少した人は24%)

- 53%の人が「仕事と家庭の両立が容易になった」と回答(悪化した人は8%)

- 53%の人が「昇進の機会が増えた」と回答(減少した人は16%)

統計的に、5人中4人が悪くない結果を得ているようです。

近年、上場企業からスタートアップへの転職者が増えてきています。

その背景には、上場企業とスタートアップの年収差が縮まっていることがあります。

また、40代以上の転職者が急増していることも紹介しました。

転職業界では、35歳を超えると転職が難しい「35歳限界説」が時に話題として出ます。

しかし、年齢は「転職しない・転職できない」の理由にはならなくっているのかもしれません。

これまで何度も伝えているように、転職はリスクを伴いますが、転職活動にリスクはありません。

JACリクルートメント

マイナビ転職 AGENT

就職カレッジ(株式会社JAIC)

以上、2022年3月版のお金のニュースを振り返りました。

2022年のお金のニュース記事を全て読んでいれば、すでに26本のニュースノックを受けたことになります。

全ての球を取りに行っている人は、間違いなくお金に強くなっています。

では、今月も最後はイチロー氏の名言を紹介します。

「小さなことを積み重ねることが、とんでもないところへ行くただ一つの道」

これからもリベ大を通じて、少しずつお金に関して学んでいきましょう。

その結果として、年収が400万円から450万円にアップしたり、年間貯金額が40万円から60万円にアップしたりという成果に繋がっていくことを願っています。

以上、こぱんでした!

▼「お金にまつわる5つの力を見直したい!」という人に読んでほしい記事がこちら!

「お金にまつわる5つの力」を磨くための実践の場として、オンラインコミュニティ「リベシティ」をご活用ください♪

同じ志を持った仲間と一緒に成長していきましょう!

リベ大の書籍

貯める・増やす・稼ぐ・使う・守る…一生お金に困らない「5つの力」の基本をまとめた一冊!

2025/8/6発売

家族みんなが漫画で楽しく学べるお金の教養エンターテインメント!