リベ大両学長は、日々のYouTubeライブやリベシティの中で「お金のノウハウ」を発信しています。

「お金の講義」ではその中から、時事ネタやトレンドではないものの、普遍的にずっと使えるお金の知識をお伝えします。

今回は「稼ぎ方実践講座 ①」です。

稼ぐ力を鍛える過程は時間がかかり、試行錯誤も必要です。

そのため、稼ぐまでのハードルが高いと感じる人も多いのではないでしょうか。

そこで今回のお金の講義では、皆さんの稼ぐ力を鍛えるためのヒントをお伝えします。

今回お伝えするお金の講義は1テーマずつ簡潔に学べるようになっているため、日々の学長の発信を追う時間がない人にもピッタリです。

なおトレンド性のある情報は、毎月の「お金のニュース」でお伝えしています。

関連記事

目次

解説動画:【収入アップのヒント満載】学長がお届け!稼ぎ方実践講座

このブログの内容は、以下の動画でも解説しています!

【稼ぎ方実践講座 ①】お金の講義

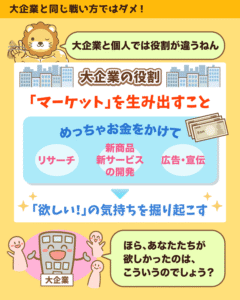

講義1:大企業と小規模事業者の役割の違い

ライオンにはライオンの戦い方があり、ハムスターにはハムスターの戦い方があります。

同様に、大企業には大企業の、小規模事業者には小規模事業者の戦い方があります。

稼ぎたいのであれば、この違いを理解しておかなければなりません。

そこで今回は、両者の役割の違いを見比べてみましょう。

以下の図解を見てから記事を読み進めると理解しやすくなるので、参考にしてください。

▼図解:個人で稼ぐコツ

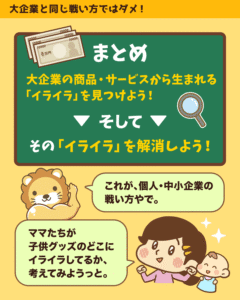

大企業の役割

結論から言うと、大企業の役割は 「マーケットを生み出すこと」 です。

多額の資金をかけて、

- リサーチを行う

- 新商品を開発する

- 広告・宣伝を行う

というように、人々の需要を喚起していきます。

徹底したリサーチと開発、莫大な広告宣伝を通じて、大企業は「新しい市場」を作り出します。

代表的な例に、PayPayがあります。

2018年・2019年に「100億円キャッシュバックキャンペーン」を打ち出したPayPayは、一気に知名度を高めました。

PayPayの登場がきっかけで、QRコード決済は爆発的に普及しました。

多くのユーザーが誕生し、多くの利用店舗が増え、「新しいマーケット」が形成されたワケです。

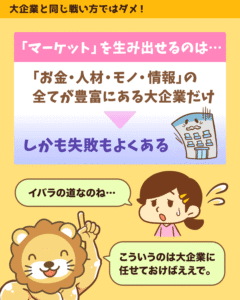

このような「ゼロから市場を作る挑戦」は、大企業に任せれば良いのです。

そもそも、資金・人材・モノ・情報などの経営資源(=リソース)を豊富に持っている大企業にしかできません。

その大企業でも失敗することが多いくらい、「新しいマーケットを生み出す」のは本当に大変です。

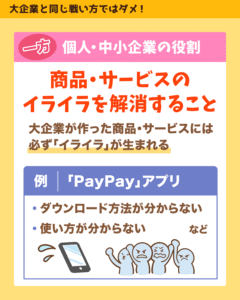

小規模事業者の役割

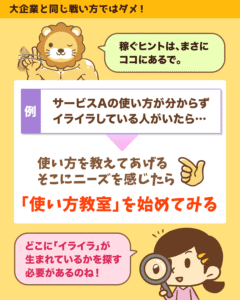

大企業が作ったマーケットには、必ず「イライラ」が生まれます。

PayPayの例で考えてみましょう。

- アプリのダウンロード方法が分からない

- アプリの使い方が分からない

- 競合アプリとの違いが分からない

小規模事業者の役割は、まさにここにあります。

- ダウンロード方法を教える

- 使い方をサポートする

- ユーザーに合ったサービス(アプリ)を提案する

というように「困っている人の隣に立ち、イライラを解消する」ワケです。

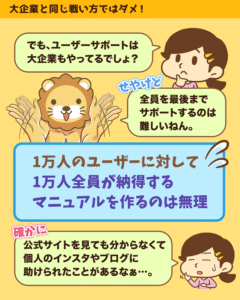

この点、日々大企業のサービスを使っている皆さん自身が一番実感しているのではないでしょうか。

小規模事業者がイライラを解消する具体例をいくつか紹介します。

- 商品Aに不満を持つ人がいれば、より良い商品Bを紹介し、うまくいけば仕入れて販売する

- サービスCの使い方で困っている人がいれば、サポートを行い、需要があれば「使い方教室」を始める

- サービスDに不満を持つ人には「私のサービスなら不満はありませんよ」と無料体験を提供する

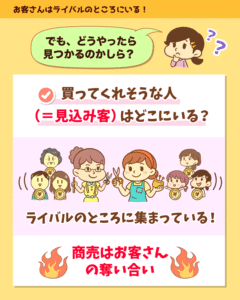

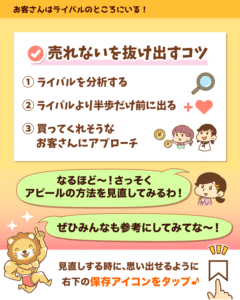

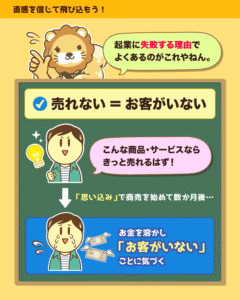

講義2:客はどこにいる?集客のコツ

集客がうまくいけば、儲かる

集客がうまくいかなければ、廃業

これが残酷な現実です。

そこで今回の記事では、「客探しのコツ」をお伝えします。

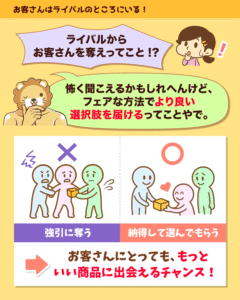

以下の図解を見てから記事を読み進めると理解しやすくなるので、参考にしてください。

▼図解:事業主必見!集客のコツ

結論、「お客さんは、ライバルのところにいる」というのが答えです。

皆さんの事業のお客さんは、

住宅街に散らばっている

商店街に散らばっている

オフィス街に散らばっている

のではなく、「ライバルのところ」にギュッと集まっています。

マクドナルドのお客さんは、ロッテリアやモスバーガーにいるようなイメージです。

そこで見込み客の定義として、リベ大では「類似サービスにお金を使ったことのある人」とお伝えしています。

今までに使ったことのない商品や、今までに使ったことのないサービスを買ってもらうのは、非常に大変です。

シャンプーを使わない人にシャンプーを売るよりも、シャンプーAを使っている人にシャンプーBを売る方がハードルが低いワケです。

「マクドナルドのお客さんは、ロッテリアにいる!」「野村不動産のお客さんは、住友不動産にいる!」

この点をしっかり意識しておくことが大事です。

現実問題として、商売は生きるか死ぬか、やるかやられるかの真剣勝負です。

世の中の大きな会社から小さな会社まで、あらゆる会社が日々お客さんを奪い合っています。

もちろん、いくら競争といっても「やって良いこと」「やってはいけないこと」はあります。

とはいえ、正当な方法でフェアに競争する分には、お客さんにとってもプラスです。

そしてライバルの商品・サービスの、

- 単価

- 品数(選択肢の多さ)

- 品質

よりも、半歩前に出ることを意識しましょう。

横並びの商品・サービスが10個あったとして、その中で1つだけ「半歩前」に出ているものがあれば、多くの人が選んでくれるはずです。

自分の方が「半歩先」にいると確信できたら、

- ライバルのところにいるお客さんと接点を持てる場所に直接行く

- お客さんの目に触れるように、情報発信や広告を出す

- 広告例「こちらの商品の方が、〇〇の点でお客さんのニーズに合っています!」

というイメージで、堂々と伝えていきましょう。

こうした戦いは、事業者の商品・サービスの品質を高め、世の中を良くしていくことにもつながります。

講義3:利益の源泉はどこにある?

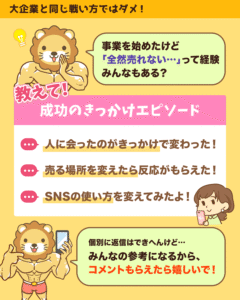

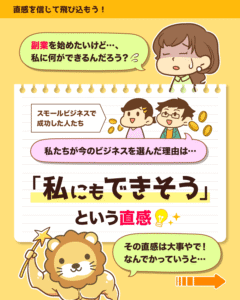

今、スモールビジネスで手堅く稼いでいる人は、どのようにそのビジネスを選んだのでしょうか?

典型例が「私にも、できそう!」です。

今回の記事では、この点を深掘りしていきます。

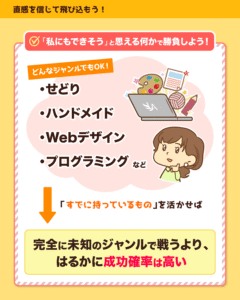

以下の図解を見てから記事を読み進めると理解しやすくなるので、参考にしてください。

▼図解:直感で起業 アリ?ナシ?

「私にもできそう」という感覚が大事な理由は、大きく次の2つです。

- 「すでにあるもの」を活かせるから

- お客さんを奪えるから

順番に見ていきましょう。

すでにそのジャンルで何らかの「知識」「経験」「スキル」を持っているからこそ、「私にもできそう」と思えたワケです。

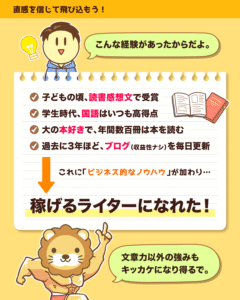

例えば両学長の友人は、2016年頃に有名になり始めていた人気ブロガーの記事を見て、次のように思ったそうです。

「え、この人、月100万・200万も稼いでるの!?」

「このぐらいの記事なら、自分にも書けそう」

そこからブログを始め、大きく稼ぎ、その後ライターとしても成功しました。

両学長の友人は小さい頃から国語が得意で、年間数百冊の本を読むほどの読書家だったそうです。

紹介した例以外にも、

- せどり

- Webデザイン

- プログラミング

- ハンドメイド

- コンサルティング

など、直感的に「私にもできそう」と思える何かがある分野で勝負しましょう。

そう思える時点で、すでに「活かせるもの」を持っている証拠です。

講義2でもお伝えしたように、集客はものすごく重要です。

「こういう商品があれば売れるはず!」と妄想して始めても、いざ蓋を開けてみると、お客さんがいない悲しい現実に直面することになります。

お客さんは「ライバルのところ」にいるので、効率的に集客をしたければ、ライバルからお客さんを奪う必要があります。

今回の話は、ビジネスで成功している人を見た時、「自分にもできそう」と思えることが始まりです。

「儲かっている人がいる業界に参入する」のは、お客さんがいることを確認してから参入できることに他なりません。

少し話はそれますが、ラーメンの日高屋の話を紹介しましょう。

日高屋は、マクドナルドや吉野家の近くに出店することで話題になった時期がありました。

理由は簡単で、

- マクドナルドや吉野家があるということは、お客さんがいる証拠

- お客さんはハンバーガーや牛丼ばかりでは飽きるから、時にはラーメンを食べたくなる

というものです。

つまり、集客のためのマーケティングや広告は超大手に任せ、自分たちはその近くで商売するという立派な「コバンザメ戦略」を取ったのです。

多くの人は「儲かっている人」を見て、「今さら参入しても、もう遅い」と考えます。

しかし実際はそんなことありません。

業界でNo.1になるのは難しいかもしれませんが、スモールビジネスで月5万円、10万円を稼ぐ程度であれば遅くはないのです。

見込み客1万人や2万人の中から、ほんの数人をもらうイメージでもビジネスは成り立ちます。

稼いでいる人を見て、「私にもできそう!」と思えたなら、恐れずに飛び込んでみましょう。

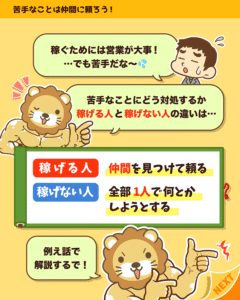

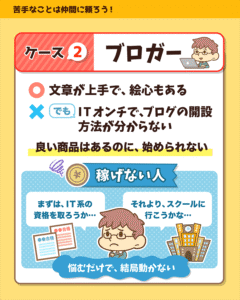

講義4:不足は仲間に埋めてもらえ

稼げる人:足りないところを、仲間(協力者)に埋めてもらおうとする

稼げない人:足りないところを、自分だけで埋めようとする

今回は具体例を紹介しつつ、この話を深掘りしていきます。

以下の図解を見てから記事を読み進めると理解しやすくなるので、参考にしてください。

▼図解:稼げる人 稼げない人 ココが違う

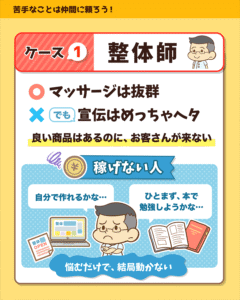

Aさんは、すばらしいマッサージスキル(=商品)を持っていますが、広告がとても下手です。

この時、稼げない人の発想は以下のようになります。

「はぁ…なんとか宣伝を頑張らないと…」

「でも私、デザインセンスないしなぁ…。良いキャッチコピーも思いつかないし…」

「デザインとかキャッチコピーの本でも買って、勉強するか…」

このタイプの人は、悩んでいるだけで最終的に成果が出ません。

一方、稼げる人は以下のように考えて動きます。

「誰かー、宣伝活動手伝ってー!良いチラシ作ってー!」

「どこかに良い人いないかな。SNSとかで探してみようかな!」

Bさんはすばらしいブログネタを持っており、文章も上手で絵心もあります。

唯一にして最大の問題は、「ITオンチ」という点です。

この時、稼げない人の発想は以下のようになります。

「はぁ…まずはIT系の資格でも取るか…」

「いや、それよりもブログのスクールの方が良いかな…?」

このタイプの人も、悩んでいるだけで最終的に成果が出ません。

一方、稼げる人は以下のように考えて動きます。

「誰かー、ブログの立ち上げ手伝ってー!」

「中身は全部私が作るから、“箱”だけ準備するの手伝ってー!」

「そういえば学生時代の友人の〇〇ちゃん、IT強かったな。聞いてみようかな〜」

漫画ワンピースにおいても、ルフィは以下のように仲間を集めています。

- 航海士:ナミ

- コック:サンジ

- 船医:チョッパー

- 操舵手:ジンベエ

上記のように、船を動かす上で必要な機能を細分化し、適切な人材を割り当てています。

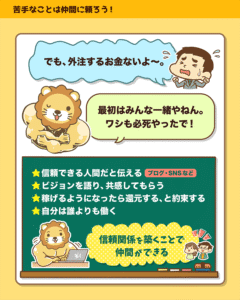

両学長がこのリベ大ブログをスタートさせた時も、最初は協力者探しから始めました。

アイデア&コンセプトは両学長が担当し、それを実現してくれる「デザイナー」「ライター」「エンジニア」などを探していったワケです。

これを聞いて、 「学長はお金持ちだからでしょ!全部外注だとお金がいくらあっても足りないよ!」と言いたくなる人もいるかもしれません。

リベ大ブログを始めたばかりの頃は、大した売上はなかったため、高い報酬も払えていなかったそうです。

皆さんにおすすめする仲間の増やし方は以下の通りです。

- 自分が信頼できる人間だと一生懸命示す

- ビジョンを語り、まずは“お金以外”のところで仕事の価値を感じてもらう

- お金がついてきたら還元することを約束する

- もちろん、自分自身は誰よりも多く働く

YouTubeのディスカバリーチャンネルで放送されていた「覆面ビリオネア」を見た人は、ピンと来る話ではないでしょうか。

企画に参加した大富豪も、お金がない中で、あらゆる努力をして協力者を増やしていました。

足りないところは、仲間に埋めてもらえ!

お金がないとかは関係ない。“あらゆる手”を使って協力者と良い関係を築け!

これこそ、ビジネスを成功させるための大原則です。

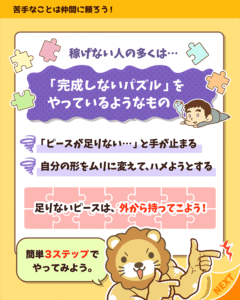

「稼げない人」の多くは、完成しないジグソーパズルをしているようなものです。

ビジネス的に欠けている箇所を見た時、「あれ?ピースが足りない…」と棒立ちになり、自分のカタチを無理に変えて、なんとかそこにハマろうとします。

欠けている箇所を埋めてくれるピースは、皆さんの“外”にあります。

ぴったりハマる協力者を探して、バチっとハメましょう。

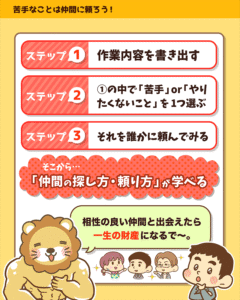

すでにファーストキャッシュ(最初の売上)を得ている事業者・副業サラリーマンの人は、以下のような手順で協力者を探してみてください。

- STEP①: 自分がやっているビジネス・副業の「機能」「仕事内容」を細かく書き出す

- STEP②: その中から、「自分の苦手・やりたくないこと」を1つピックアップする

- STEP③: ピックアップした仕事を、誰かに頼んでみる

依頼できる人を見つけて一気に事業拡大するというより、もっと手前の話として、「協力者の探し方」「協力者への頼み方」を学ぶことも重要です。

そこから取引が生まれ、自分と相性が良い「良い仲間」にめぐりあえれば、それこそ一生の財産になります。

講義5:価格の決め方

それが、「いくらで売るか」。つまりは値付け(価格決め)です。

「副業で、月5万円稼げるようになりたい!」

「フリーランスとして、会社員より稼げるようになりたい!」

という人は必見のテーマです。

- 原価 + 欲しい利益

- 人気商品と同じ価格

それぞれ順番に解説していきます。

仮に皆さんがハンドメイドでアクセサリーを作って売っていると想定します。

材料費に500円かかる場合、数時間かけて作ったモノを300円では売らないはずです。

では、材料費と同じ500円で売るのはどうでしょうか?

500円で売った場合も実質は原価割れ(作業賃すらなし)なのでアウトです。

このような価格で売っていると、

- 持続可能性ゼロ

- 発展可能性ゼロ

ということで、未来はありません。

まっとうに商売を成立させたければ、

- しっかり原価を計算して

- 欲しい利益を乗せて

- 価格を決める

これが基本です。

「その“欲しい利益”をいくらにすれば良いかが分からないんです!」

ビジネスセンスがある人は「自分が得るべき妥当な利益」を感覚的に決められますが、多くの人は難しいものです。

そこで実際の価格決め方は、次に紹介する2つ目の方法が効果的です。

- カルビーのポテトチップスが1袋150円で売れているなら、自分もポテトチップスを150円で売る

- ブルガリアヨーグルトが1個180円で売れているなら、自分もヨーグルトを180円で売る

- 近所の人気美容室のカット価格が5,500円なら、自分も5,500円で提供する

ポイントは「人気商品」の価格をまねることです。

逆に大して売れていない商品や、目立たないサービスの価格を参考にしてはいけません。

なぜ人気商品が「今その価格」なのかを考えてみると、理由は明確です。

その価格以上でも以下でも、うまくいかなかったからです。

- 今より高いと売れ行きが悪くなる

→ 単価は上がっても客数が減るため、トータル売上が減る - 今より安いと利益が少なすぎる

→ 薄利多売になって旨味がない

つまり人気商品の現在価格より「安い or 高い」価格は、トッププレイヤーがすでに試して失敗した可能性が高いワケです。

競合のトッププレイヤーが作っている人気商品の価格をベースにする

そこから「高く or 安く」するのは、十分な根拠がある時だけ

十分な根拠の例としては、「より高い付加価値を提供できる」「トップ以上にコストカットできる」などが考えられます。

ただし、ここで注意点をお伝えします。

一口に人気商品と言っても、「売れている商品」=「利益が出ている商品」とは限りません。

例えばマクドナルドの場合、ハンバーガーは安く提供(大々的に広告して客寄せ)して、実際はコーラで稼ぐ(利益はコチラが大きい)というイメージです。

マーケティングの世界では、

- 新規顧客獲得のための比較的安価な商品を「フロントエンド商品」

- 利益を出すための高単価商品を「バックエンド商品」

と呼びます。

もし参考にしようとしている人気商品がフロントエンド商品なら、その価格をまねて頑張っても利益は出にくいワケです。

バックエンド商品まで含めた設計で、トータルの価格戦略を考えましょう。

科学のように1つの答えがあるワケではありません。

また、一時は正解だった値付けも、時間が経てば不正解になることもあります。

それが、「フロントエンド商品を高くしてはいけない」というものです。

自分の商品やサービスに自信がある人ほど、フロントエンド商品を高くしがちです。

しかし一番安い商品ですら高いのであれば、集客は難しくなります。

「フロントエンドは安くてなんぼ」が原則。

冒頭で原価割れはダメとお伝えしましたが、フロントエンド商品に関しては原価割れ(=赤字)、もしくは原価レベルでも構いません。

なぜなら、バックエンド商品と合わせれば十分な利益が出るためです。

世の中に、

- 無料お試し期間

- 初回限定4割引

- 最初の3カ月は月額100円

といったオファーが多い理由を考えれば、フロントエンド商品の使い方・役割が見えてくるでしょう。

そしてフロントエンドを安くした分、バックエンド商品にしっかり高い値付けをすることが大事です。

そもそも小規模事業者は、厚利少売(=利益が大きいものを少なく売る)という戦い方をすべきです。

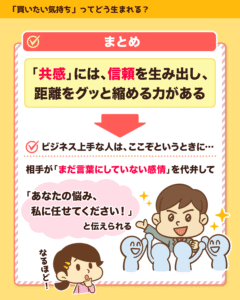

講義6:稼げる人は「共感」を示せる

稼げる人:お客さんに共感を示せる

稼げない人:お客さんに共感を示せない

というワケで、今回のテーマは「共感」です。

以下の図解を見てから記事を読み進めると理解しやすくなるので、参考にしてください。

▼図解:売れるVS売れない 決定的な違い

稼げていない人は、ここに課題があるケースも多いので、しっかり学んでいきましょう。

小学3年生の子どもが、学校から帰ってきました。

帰ってくるなり、不機嫌そうにドアを強く閉めて、こう言いました。

「今日、先生にめちゃくちゃ怒られた!!」

さてあなたは、子どもに対して何と言いますか?(あまり深く考えず、直感で答えてください^^)

おそらく多くの人は、「えっ、何をしちゃったの!?」「どんなことをして怒られたの?」と言うのではないでしょうか。

子どもの話をしっかり聞いて、何があったか確認しようとしている点で、「子どもに対して寄り添っている(共感を示している)」と感じる人もいるかもしれません。

確かに、「今忙しいから、あとで話を聞くね」と返すよりはマシでしょう。

共感とは、気持ちの代弁です。

相手が抱いている感情、思っていることを、代わりに言ってあげることです。

子どもは何を期待して「怒られた!」と言ったのでしょうか。

事情を聞いてほしくて言ったのではなく、自分の気持ちを理解してくれることを期待して言ったはずです。

根底には、「納得できない!」「不満だ!」という感情があります。

「納得できないことがあったんだね」

「何か不満があるみたいだね」

これなら、コミュニケーションの一発目で「この人は、僕(私)の気持ちを分かってくれている」と感じられるのではないでしょうか。

「どうしたの?」「何があったの?」これは共感ではなく、ただの事情聴取です。

子どもとしては、この反応ではまだ親が「自分の味方かどうか」を判断できません。

一方で何があったかは一旦さておき、今の感情を代弁してくれた(=共感してくれた)となれば話は別です。

「この人は自分の気持ちを分かってくれている」

「この人は自分を理解しようとしてくれている。味方だ!」

と感じ、安心していろいろ話してくれるようになります。

(参考:坂本 七郎著『ユダヤ式学習法: わが子の学力がグングン伸びる 親子で1日20分、週3日でOK!』)

ビジネスが上手な人は、共感を示すのが非常に上手です。

適切なタイミング・言葉で、お客さんが抱いている感情・気持ちを代弁できます。

「こういう時、夫の協力が得られないと、本当に悲しい気持ちになりますよね」

「解約手続きって複雑で分かりにくいですよね。全部投げ出したくなるのも分かります」

「そんなに簡単にいくわけない!って感じたかもしれません。でも、アメリカの大学でこういう研究結果が出ているんです」

共感は、相手と信頼関係を築き、距離を縮める上で非常に重要な要素です。

「この人は、私の気持ちを分かってくれる。私の悩みを解決してくれる」と感じてもらえれば、商品・サービスを利用してもらえる可能性はグンと高まります。

ここぞのタイミングで適切な言葉を使い、バシッと「お客さんの気持ち」を代弁しましょう。

人は、「ウンウン」「分かる分かる」と相槌を打ってもらうだけでは、共感されたとは感じません。

- 自分の気持ちをまだ言葉にしていないのに(←超重要ポイント!)

- 相手の方からドンピシャでその気持ちを言葉にしてもらえた時

- 初めて「本当に分かってくれている」と感じるものです

さらに言うと、お客さん自身も言語化できていないモヤモヤをズバッと表現してあげられると、効果てきめんです。

コミュニケーション能力が高い人と話して「そう!まさにそれなんです!」となった経験、皆さんにもあるのではないでしょうか。

今回のような内容を見て、「私、そんなに上手に共感を示せるかな…」と不安を感じる人もいるはずです。

心配しないでください。共感は、練習すればするほど身につきます。

商談で商品・サービスを説明する時、

- タイミングを外してしまう

- 的外れな代弁をしてしまう

- 相手に「そうじゃないんだけどな…」と思われてしまう

といったこともあるでしょう。

共感を意識して作ったチラシの文章が、全然刺さらないこともあります。

しかしそれでOKです。

そもそも「人の気持ちを理解しよう」と頑張った結果なので、読み違えたり、真の意味で共感できていなかったりしても、悪いことではありません。

人間は、人によって性格が違い、これまでの経験も違います。

その中で、一生懸命に相手を理解しようとする取り組み自体が、人間的にどんどん磨かれていくことになるでしょう。

相手の気持ちが分かるようになる

相手の悩みが分かるようになる

相手の悩みを解決してあげられるようになる

上記のような人は、まさに立派な人間です。

今回の内容を参考にして、「会社のホームページ」「商品・サービスの宣伝文」「商談の進め方」を、ぜひ見直してみてください。

目指すべき姿は、「あなたの悩みを解決できるのは、まさにこの私です!」という姿勢を示すことです。

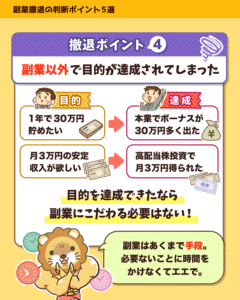

講義7:副業撤退 判断ポイント5選

以下の図解を見てから記事を読み進めると理解しやすくなるので、参考にしてください。

▼図解:副業のやめどき5選

「めっちゃ稼いでやるぜ!」と意気揚々と副業を始めたものの、全くお金にならず、「稼げない…やめたい…」と感じている人もいるのではないでしょうか。

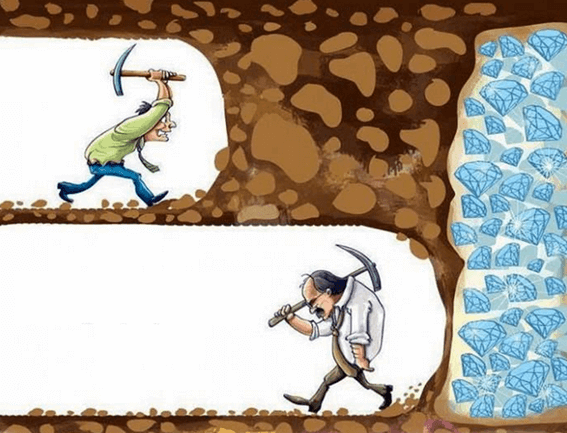

しかしそんな時に限って、以下のように「成果が出るまであと一歩!」というSNS投稿が目に入ってくるかもしれません。

このような絵を見て、

「いや待てよ…あともう少し頑張れば成果が出るかもしれない…」

「もしかしたら、自分は“あともうひと踏ん張り”のところで諦めようとしてるのでは!?」

と考え込んでしまいます。

結果、副業をやめるべきか…、もう少し続けるべきか…、と堂々巡りになるワケです。

そこで今回は、このような人のために、「副業の撤退ポイント5選」を紹介します。

副業の撤退ポイント5選は、以下の通りです。

- 本業に支障が出ている

- 半年でファーストキャッシュなし

- ベンチマークの人すら稼げなくなった

- 副業以外で目的が達成されてしまった

- 計画ではなく妄想だった

本業に支障が出ている場合は、いったん副業を撤退すべきです。

副業を頑張るあまり、体力や気持ちに余裕がなくなり、

- 遅刻や欠勤が増えた

- 上司や同僚からの評価が下がった

となっては、副業どころではありません。

副業でうまくいっている人ほど「本業でも評価されるようになった」と口を揃えて言います。

- 副業を通じて得たスキルやノウハウが本業にも活かされる(シナジー)

- 給料以外の収入源ができ、心に余裕が生まれた

- 職場で堂々と意見を言えるようになり、かえって評価が上がった

副業は本業があってこその、あくまで“副”業です。

本業を台無しにしているような副業からはいったん撤退して、戦略を見直しましょう。

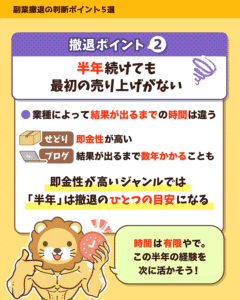

副業を半年やってみて、売上ゼロ(=ファーストキャッシュなし)の場合も、撤退を考えて良いラインです。

例えば、せどりはすぐに売上が立ちやすい一方で、ブログは1年〜2年売上ゼロでも普通です。

そのため一概には言えませんが、それでも半年間まったく収益が出ていないなら、一度立ち止まるべきでしょう。

お金を稼ぐために副業を始めたにもかかわらず、稼げない時間が続いているのであれば本末転倒です。

最後に勝てば負けにはなりません。

稼げなかった半年で得た経験を、次に活かしていきましょう。

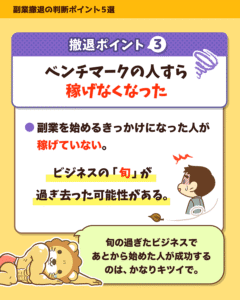

誰しも副業を始める時には「この人みたいになりたい!」というベンチマークとなる存在がいるものです。

憧れの人が、今も稼ぎ続けているとは限りません。

もし憧れの人でさえ稼げなくなっているのであれば、後発の自分が同じ業種で稼げるようになる可能性はかなり低いと考えた方が良いです。

そのような時は「旬を外した」と割り切り、新たな業種へのチャレンジを検討するのも1つの選択肢です。

副業は、ほとんどの人が明確な「目的」を持って始めます。

例えば、

- 1年で30万円貯めたい

- 月3万円の安定収入が欲しい

- 上司が嫌だから、外の世界でスキルを活かしたい

という具合です。

しかし上記の目的が副業以外の方法で達成できたらどうでしょうか?

「ボーナスが多く出た」「高配当株の投資で収入が得られた」「職場の人間関係が改善した」といった状況になれば、副業を続ける理由がなくなります。

しかし、副業はあくまで“手段”であって“目的”ではありません。

する必要のない副業は、当然しなくてOKです。

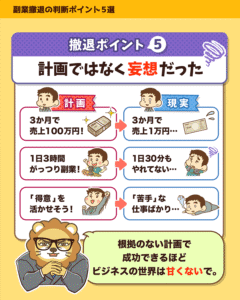

「計画」と「現実」があまりにも乖離している場合も、撤退を検討するタイミングです。

例えば、

- 3カ月で売上100万円のつもりだったのに、実際は3カ月で売上1万円

- 1日3時間がっつり副業するつもりだったのに、1日30分もできていない

- 10万円あれば初期投資としては十分と思っていたが、実際は100万円かかりそう

- 「得意」を活かせると思ったのに、実際やってみたら「苦手」な仕事ばかり

というような状態です。

一度冷静に計画を見直し、難しそうと感じるのであれば潔く撤退しましょう。

そして妄想ではなく現実的な計画を立て直し、あらためて再出発してください。

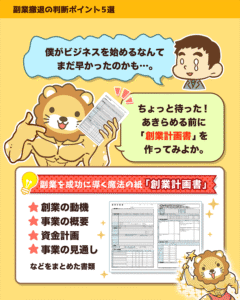

副業を撤退した方が良さそうな人の多くは、今回紹介した「⑤計画ではなく妄想だった」に当てはまります。

計画ではなく妄想をベースにしているからこそ、現実とのギャップに苦しむことになるワケです。

リベ大では過去にも、

- 創業計画書を作ろう

- 数字を雑に扱うな

という点をお伝えしてきました。

ピンと来ない人は、ぜひ以下の動画を参考にしてください。

関連動画

→ 【必見!】副業で月5万円稼ぐために、創業計画書を作るべき5つの理由

→ 【やっちゃダメ】副業で “苦しむ” コツ1選

しかし実際には、計画書を作っておらず、作ったとしても見返していない人が多いのが現実です。

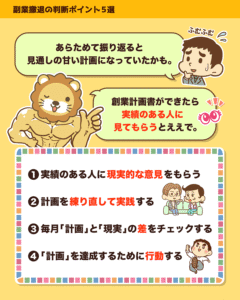

創業計画書は、人に見てもらってこそ、そして定期的に見直ししてこそ意味があります。

未経験の家族や友人ではなく、すでにその業種で一定の成果を出している人に見てもらえば、以下のような「リアルなアドバイス」がもらえます。

「3カ月で売上100万円を見込んでるみたいですが、それはさすがに厳しいと思いますよ」

「ランニングコストを毎月2万円で見込んでいますが、5万円くらいはかかりますよ」

「1日1時間くらいしか作業できてないみたいですけど、それじゃ全然足りないと思いますよ」

とはいえ、間違いなく参考にはなります。

少なくとも、妄想を薄めるためのクスリとしては、十分に機能します。

創業計画書作りでおすすめなのは、以下のような流れです。

- 自分の創業計画書を見てもらい、計画を作り直す

- その上で、1カ月に一度、「計画」と「現実」の差をチェックする

- そして「計画」を達成するための改善アクションを行う

ちなみに、両学長自身もずっとこのようなことを繰り返しています。

例えば初めてクリニックを作る時など、新しい業種に参入する時は、

- すでにその業界で活躍している人に計画を見てもらう

- 何度も何度も計画を練り直す

- その上で、リスクを取って走り出し、「計画」と「現実」の差を埋めていく

ということをしています。

ビジネスは自分の頭の中だけで進めるものではなく、「人と交流しながら進めるもの」です。

何十年も事業経営をしている両学長ですら、人の協力を求めて事業をしています。

自分だけで抱え込まず、ぜひリベシティなどのコミュニティを活用して、先輩たちの知見を借りてください。

そして皆さんが成功したら、今度は後輩たちの手助けをしてあげましょう。

まとめ:【稼ぎ方実践講座 ①】お金の講義を振り返ろう

このような一つ一つのお金の知識を、「知っているか」「知らないか」で、お金に困る人生になるか困らない人生になるかが決まります。

稼ぐ力を身につけるには、小さくても実践してみることが大切です。

今回の内容からピンときたものを、ぜひ実践してみてください。

リベ大では「お金に困らず、自由に生きられる人を増やす」というミッションを達成するために、これからもお金に関する知識を発信していきます。

関連記事

▼今回の記事に興味を持ってくれた人に読んでほしい記事はこちら!

「お金にまつわる5つの力」を磨くための実践の場として、オンラインコミュニティ「リベシティ」をご活用ください♪

同じ志を持った仲間と一緒に成長していきましょう!

リベ大の書籍

貯める・増やす・稼ぐ・使う・守る…一生お金に困らない「5つの力」の基本をまとめた一冊!

2025/8/6発売

家族みんなが漫画で楽しく学べるお金の教養エンターテインメント!