皆さんは、2024年に一万円札の顔が変わることをご存じでしょうか?

でも、誰になるんだっけ?

新一万円札の顔になるのは、リベ大おすすめ書籍でも紹介している「論語と算盤」の著者、渋沢栄一氏です。

「論語と算盤」は、大正5年(1916年)に刊行され、100年以上の月日が経過してもなお、多くの経営者や事業家に愛される良書です。

論語と算盤をそれぞれ簡単に解説すると、以下の通りです。

- 論語:孔子と弟子とのやり取りをまとめ、人の生き方道徳観について記されているもの。

- 算盤:商業やビジネスを表す言葉。

「お金を稼ぐことは汚いこと」と捉えている人にとって、道徳とビジネスは両立しないと考える人もいるかもしれませんが、渋沢氏は以下のように考えました。

- 論語の考えで商売ができないか?

- それによって財産を増やせないか?

上記を達成するために、新しい解釈と実践をまとめたのが「論語と算盤」というわけです。

内容が難しそうで、僕でも読めるかな…。

今回の記事では、齋藤孝さん著書である『図解 渋沢栄一と「論語と算盤」』をベースに、大きく以下の2点を解説します。

渋沢栄一氏ってどんな人?ここがスゴイ5選

- 天才教育を受けた幼少期

- 農民から武士へ転身

- 討幕失敗から幕臣へ昇格

- 大蔵省で200もの改革を実施

- 500超の会社を起こし日本の資本主義の父へ

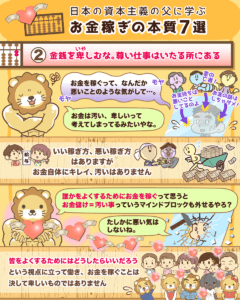

日本の資本主義の父に学ぶ「お金稼ぎの本質」7選

- 大きな成功よりも大事なことは道を踏み外さないこと

- 金銭を卑しむな。尊い仕事はいたる所にある

- 蟹穴主義が肝要

- 仕事を趣味として取り組む

- 金儲けのうまい人を目標にするな

- 専門的な能力を身につけよ

- 成功と失敗を超えていけ

皆さんの中には、「お金を稼ぐってなんだか悪いことをしている気持ちになる」や「周りの人を幸せにしながらお金を稼ぎたい」と思っている方もいるでしょう。

そういった方にとって、今回の記事は一つの答えを見つけるヒントになるはずです。

なお、論語と算盤に関する書籍は数多く出版されています。

最初に紹介した書籍が難しそうと感じる方は、図解も交えて解説されている書籍やマンガ版もあるので、気になったものを読んでみてください。

以下の図解を見てから記事を読み進めると理解しやすくなるので、参考にしてください。

▼図解:資本主義の父に学ぶ 論語と算盤

目次

解説動画:【新1万円札の顔】日本の資本主義の父に学ぶ「お金稼ぎの本質」について解説【論語と算盤】

このブログの内容は下記の動画でも解説しています!

渋沢栄一さんってどんな人?ココがスゴイ5選

渋沢氏は、1840年に埼玉県で生まれ、1931年に91歳で亡くなっています。

「日本の資本主義の父」と呼ばれ、民間の経済人としてのスタートは、日本最古の銀行である「第一国立銀行(現:みずほ銀行)」の総監役でした。

私たちが当たり前のように銀行を利用できるのも、渋沢氏のおかげと言えます。

さらに渋沢氏は、生涯で500以上の会社を設立し、日本の資本主義の礎を築きました。

そんな渋沢氏の「ココがスゴイ5選」を歴史に沿って見ていきましょう。

- ①天才教育を受けた幼少期

- ②農民から武士へ転身

- ③討幕失敗から幕臣へ昇格

- ④大蔵省で200もの改革を実施

- ⑤500超の会社を起こし日本の資本主義の父へ

渋沢氏の歴史①:天才教育を受けた幼少期

渋沢氏は、江戸時代末期、埼玉県の農家に生まれました。

農家と言ってもビジネスに成功した豪農の一人息子で、幼少期から学問に力を入れていたそうです。

- 7歳から実業家の元で漢書と和書による学問を5年~6年継続。

- 12歳の時には、本を読みながらドブに落ちたという逸話があるほどの読書家。

- 14歳で家業の「藍(染料)の取引」でビジネスを学習。

渋沢氏の歴史②:農民から武士へ転身

渋沢氏が16歳の時、ある事件が起こります。

住んでいた地域の代官から呼ばれ、渋沢氏は父の代理として出頭し、以下のようなやり取りをしました。

代官:「500両、持ってきなさい。」

渋沢氏:「父に伝えて改めてお返事いたします。」

代官:「バカヤロウ!ガキの使いじゃないんだから、さっさと500両渡さんかい!!」

渋沢氏:「父に伝えて改めてお返事いたします!(怒)」

渋沢氏の反応に、代官は大激怒したそうです。

結果的に、渋沢氏の父が500両を支払いましたが、この事件に関して渋沢氏は「横っ面を張り倒したいほど腹が立ったものだ」と語っていたそうです。

この事件をキッカケに渋沢氏は、農民の身分は不合理だと感じ、幕府の封建制に対する疑念を抱くようになりました。

そして「幕府の腐敗を洗濯しよう!」と決意したのです。

どうにかして制度を変えようとした渋沢氏は、江戸に出て様々な塾で学びながら才能のある仲間を増やしていきます。

1863年、23歳の渋沢氏と仲間たちは、討幕を目論みクーデターを計画するものの、無駄な計画であると止められ、頓挫してしまいました。

しかし、江戸で学んでいた時期の出会いがきっかけで、渋沢氏は一橋徳川家の家来となります。

渋沢氏の歴史③:討幕失敗から幕臣へ昇格

渋沢氏は順調に出世し、5年後には一橋家の家臣になりました。

ところが1866年に事態が急変します。

徳川14代将軍である家茂が病死したことで、一橋家の慶喜が徳川15代将軍になりました。

その結果、かつて討幕を目論みクーデターを計画していた渋沢氏が、将軍直属の家臣である幕臣になったのです。

そして1867年、パリ万国博覧会が開催されるにあたり、27歳の渋沢氏は使節団としてパリに渡りました。

ここまでの渋沢氏の人生を振り返ってみると、怒涛の展開であることが分かります。

- 埼玉に農民として生まれる。

- 討幕を志した農民が武士になる。

- 順調に出世し、幕府の家臣になる。

- パリ万国博覧会のため、パリに渡る。

どんな状況でも柔軟に対応し、時代の流れに乗ってチャンスを掴んだからこそ、渋沢氏は成功できたと言えるでしょう。

渋沢氏の歴史④:大蔵省で200もの改革を実施

渋沢氏は、パリ万国使節団として数年間日本を離れ、ヨーロッパ各国の政治制度や近代産業を学びました。

時期を同じくして、江戸では大政奉還が起こり、主人である慶喜が政権を天皇に返納したのです。

後に、渋沢氏は「この時の驚きは言語に絶する」と語っています。

日本に帰国した渋沢氏は、西洋で学んだ合本組織(公益を追求した株式会社)の仕組みを日本でも実施し、金融業務や商売を行いました。

そんな中、渋沢氏に新政府からスカウトの声がかかるという転機が訪れます。

当時の新政府は、日本中の優秀な人材に目を光らせ、「こいつはできる人材だ」と思ったら即採用していたそうです。

スカウトを通して、大隈重信氏から大蔵省に誘われて、渋沢氏は様々な制度改正を手がけます。

- 全国の測量

- 租税制度の改正

- 貨幣制度の改革

現代なら数年単位で変える必要がある大きな改革を、1人の人間がたった2年足らずで200以上もの制度改革を行いました。

渋沢氏の歴史⑤:500超の会社を起こし日本の資本主義の父へ

1873年、33歳の頃、新政府でも活躍していた渋沢氏はある時、キッパリと新政府をやめました。

大蔵省の官僚として第一国立銀行の創設を主導し、退官と同時に移籍したのです。

渋沢氏は「民間にいい人材がいないから、官民のバランスが悪いんだ。自分は民間に行き商業社会に尽くす!」と考え、500近い会社を設立し、日本の経済発展に尽力しました。

- 東京海上保険会社(現:東京海上日動)

- 日本郵便会社

- 東京瓦斯会社(現:東京ガス)

- 帝国ホテル

- 札幌麦酒(現:サッポロビール)

- 東京電力

- 3大メガバンク

企業を設立していく中で、渋沢氏が精神の柱にしたのが「論語」でした。

渋沢氏は「皆を良くするにはどうしたらいいだろう?」という倫理観を持つからこそ、企業だけでなく国の経済全体を発展させられたワケです。

また、渋沢氏は「お金というのは仕事の残りカスみたいなものだ」という言葉も残しています。

なお、日本で一番大切にしたい会社に選ばれたことのある伊那食品工業 最高顧問の塚越氏も以下のように表現しています。

「利益は残ったウンチにしかすぎない。健康な体であれば人間はウンチをする。普通に生活していれば出るもの。

企業も一緒であり、健全であれば利益は出て当たり前。あくまで利益は残りカス。」

日本の資本主義の父に学ぶ「お金稼ぎの本質」7選

ここまでの解説で、渋沢氏がどんな人物なのか、ある程度知っていただけたのではないでしょうか。

論語を精神の柱として、生涯を通じて論語の教訓で商売を実践し、国の経済全体を発展させた、まさに資本主義の父と言えます。

そんな渋沢氏が76歳の時に出版した「論語と算盤」の中から、皆さんの人生をより豊かにしてくれる、お金稼ぎの本質7選を解説します。

- ①大きな成功よりも大事なのは道を踏み外さないこと

- ②金銭を卑しむな。尊い仕事はいたる所にある

- ③蟹穴主義が肝要

- ④仕事を趣味として取り組む

- ⑤金儲けのうまい人を目標にするな

- ⑥専門的な能力を身につけよ

- ⑦成功と失敗を超えていけ

お金稼ぎの本質①:大きな成功より大事なのは道を踏み外さないこと

1つ目は、「大きな成功より大事なのは道を踏み外さないこと」です。

渋沢氏は「どんなに大きな成功よりも、生涯を通じて不道徳なことに手を染めないことが大切」だと考えています。

そのために、書籍「論語と算盤」には、論語を熟読すべきと書かれています。

ここでの熟読とは、ただ本を読むのではなく、「生涯にわたって実践する」という意味です。

現代の日本でも経済的に成功している経営者が、様々な不道徳を行いニュースになっています。

また、渋沢氏は「真正の利殖とは仁義道徳に基づかなければ、決して永続するものではないと私は考える。」とも言っています。

要するに、不道徳なお金儲けは長続きしないということです。

自分のことばかりを考えて、道徳心のないお金儲けでは長く続くはずがありません。

ただ、リベ大両学長も昔は「道徳心でご飯は食べていけないし、儲かれば良いんじゃないの?」と考えていた時期があったそうです。

関連動画

→ 【一番大切なものはどれ?】お金・スキル・道徳・愛 なにか一つ足りない社長の話【人生論】

お金稼ぎの本質②:金銭を卑しむな。尊い仕事はいたる所にある

2つ目は、「金銭を卑しむな。尊い仕事はいたる所にある。」です。

渋沢氏は「新しい世の中は経済によって成り立つものである」という考えにいち早く到達し、日本人の金銭を卑しむ傾向を転換させました。

1万円札の顔としての先輩である福沢諭吉氏も「金銭は独立の基本であり、これを卑しむべからず」と言葉を残しています。

また、リベ大両学長は、多くの人からお金に関する相談を受ける中で、心の底で「お金を汚いもの」と考えている人が少なくないことに気がついたようです。

お金を汚いものだと考えてしまう原因は様々ありますが、以下のような経験も一つでしょう。

幼少期お金のことでツライ思いをした。

親戚や親からお金の話をするのは卑しいことだと教わった。

リベ大では繰り返し伝えていますが、お金は中立で、お金そのものに綺麗も汚いもありません。

「お金儲け = 汚いこと、良くないこと」と考えると、脳はやらない理由や上手くいかない理由など、ネガティブな方向へ考えを巡らせてしまいます。

良い稼ぎ方や悪い稼ぎ方の差はあっても、お金自体に良い・悪いはありません。

経済という言葉の語源は、「世の中をよく治めて人々を苦しみから救うこと」を意味する経世済民(けいせいさいみん)です。

「みんなを良くするためにはどうしたらいいんだろう」と考え、働いてお金を稼ぐことは決して卑しいものではありません。

お金稼ぎの本質③:蟹穴主義が肝要

3つ目は、「蟹穴主義が肝要」です。

蟹穴主義とは、蟹が自らの甲羅の大きさに合わせて穴を掘るように、「自分の実力を知り、分をわきまえよ」という意味です。

確かに消極的に聞こえるかもしれませんが、鍵穴主義は自分のスケールや特性に合う環境で働くことは、満足度も高く、生み出す価値も最大限にできるという意味です。

世界一の投資家、ウォーレン・バフェット氏も以下のように言及しています。

「自分の能力の輪を知り、その中にとどまること。

輪の大きさは、さほど大事じゃない。

大事なのは、輪の境界がどこにあるかをしっかり見極めることだ。」

人生を有意義に過ごすためにも、自分を知ることは重要です。

リベ大の稼ぐ力を高めるための10カ条の中には、「”好き・得意”で一点突破。”苦手”は人を頼れ」という言葉があります。

まだ成果が出ていない人は、全てのことに取り組むのではなく、自分の得意(能力の輪の中)で、小さな成功を積み重ねて密度を濃くしていきましょう。

もし「自分のことなんて全然分からないよ」という人は、価値観マップの作成がおすすめです。

自分自身の価値観をよく知ることは、自由で豊かな人生を歩むための第一歩と言っても過言ではありません。

ぜひ以下の記事を参考に、価値観マップの作成に取り組んでみてください。

お金稼ぎの本質④:仕事を趣味として取り組む

4つ目は、「仕事を趣味として取り組む」です。

渋沢氏と似た言葉として、孔子も「好きなことを仕事にすれば、一生働かなくてすむ」と言っています。

明日の仕事を考えるだけで憂鬱になるのに…。

ここでの趣味とは、単なる遊びという意味ではなく、目の前の物事に対して、理想や思いを付け加えて主体的に取り組んでいくことを指します。

主体的に取り組むことで、仕事が楽しくなり、本当の意味で仕事を趣味のように感じられるのです。

自分の得意や好きなことが仕事になるため、自分のスケールや特性に合った仕事は、非常に楽しいものとなるはずです。

宮沢賢治氏が、花巻農学校で教えた日々を振り返った詩である「生徒諸君に寄せる」の中に以下のような文言があります。

「この四ヵ年がわたくしにどんなに楽しかったか

わたくしは毎日を鳥のやうに教室でうたってくらした

誓って云ふがわたくしはこの仕事で疲れをおぼえたことはない」

宮沢氏にとって、教職は「鳥のように歌っている」ように楽しい時間であったことが読み取れます。

お金稼ぎの本質⑤:金儲けの上手い人を目標にするな

5つ目は、「金儲けの上手い人を目標にするな」です。

「金儲けが上手い人 = 成功者」という考えは根強いですが、本当に目標にすべきは、経済的な成功を通して、みんなを幸せにする人と言えます。

派手に飲み歩いていたり、高級車を見せびらかしたりすることが悪いワケではありませんが、お金を持っているだけで立派な人だと捉える人は多いでしょう。

しかし、本当の意味で長く成功するのは、お金儲けや商売を通じて私腹を肥やすだけでなく、みんなが幸せになることを考えられる人です。

「【私の財産告白】日本の大富豪が教える「四分の一天引き貯金法」について解説」でも紹介した本多静六氏は、巨万の富を築いた後、ほとんどの財産を公共投資に寄付しました。

本多氏は渋沢氏とも親交が深く、「儲けることは金銭上のことだけではなく、道徳・教養・生活・社会奉仕をプラスにすることである」と語っています。

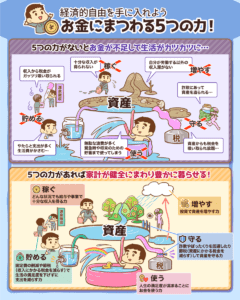

リベ大では豊かなお金持ちになるため、お金にまつわる5つの力を身につけようと伝えています。

- ①貯める力:固定費の削減や節税(収入にかかる税金を減らす)で支出を減らす。

- ②稼ぐ力:給与や事業で十分な収入を得る。

- ③増やす力:資産運用(株式・不動産投資)をする。

- ④守る力:節税で資産にかかる税金を減らしたり、詐欺的な投資案件を回避したりする。

- ⑤使う力:無駄金ではなく、満足感の高い有意義なことにお金を使う。

▼図解:お金にまつわる5つの力

5つの力の中でも、使う力に関してはあまり触れられていませんが、豊かなお金持ちになるために使う力は必要不可欠です。

お金稼ぎの本質⑥:専門的な能力を身につけよ

6つ目は、「専門的な能力を身につけよ」です。

渋沢氏は「目的のない学問のための学問はダメだ。専門技術を身につけて世の中に貢献することこそ尊い。」と考えていました。

東京帝国大学や慶應義塾大学などがエリート養成機関として重視されていた当時の大学は、なかなか一般の人が通える場所ではありませんでした。

しかし、渋沢氏は会社の経営やマネジメントができる戦力となる人材を育てる必要性を感じ、学校の設立に関与しました。

- 東京商科大学(現:一橋大学)

- 高千穂商業学校(現:高千穂大学)

- 大倉商業学校(現:東京経済大学)

なお、リベ大では稼ぐ力を鍛えるための「リベ大 スキルアップチャンネル」も運営しています。

具体的に稼ぐためのノウハウやスキルアップに必要な情報を発信しているので、ぜひ参考にしてください。

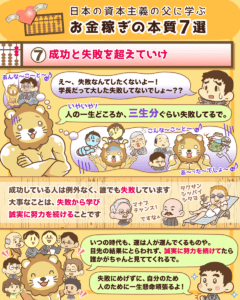

お金稼ぎの本質⑦:成功と失敗を超えていけ

7つ目は、「成功と失敗を超えていけ」です。

「成功と失敗を気にするよりも、生涯をかけて誠実に努力すれば、成功や失敗以上に価値のある人生になる。長い人生を見てみると、誠実に生きている人に天は微笑む。」と渋沢氏は言います。

誠実に生きている人は信用され、信用される人には運が向くからです。

成功の部分が目立ちやすいため、失敗が目につきにくいかもしれませんが、どんなに成功している人であっても、必ず失敗を経験しているはずです。

例えば、アマゾンの創設者ジェフ・ベゾス氏は「我々が他より際立っているところは失敗についてだと思う。我々は世界一失敗している企業であり、実例をあげるとキリがない。」と言っています。

世界一成功していると思えるような企業であっても、たくさんの失敗を経験しているのです。

大事なのは失敗から学び、反省するところは反省して、腐らずにコツコツと続けることです。

誠実にやっていればちゃんと見てくれてる人はいるもので、自然と運も引き寄せられます。

目先の結果にとらわれず誠実に努力を続けていれば、たとえ調子が悪いときでも、自然と風向きが良くなってくるでしょう。

まとめ:「良い人生だったなぁ」と思えるように、誠実に行動しよう!

今回の記事では、新一万円札の顔になる渋沢氏のココがスゴイ5選とお金稼ぎの本質について解説しました。

渋沢栄一氏ってどんな人?ここがスゴイ5選

- 天才教育を受けた幼少期

- 農民から武士へ転身

- 討幕失敗から幕臣へ昇格

- 大蔵省で200もの改革を実施

- 500超の会社を起こし日本の資本主義の父へ

日本の資本主義の父に学ぶ「お金稼ぎの本質」7選

- 大きな成功よりも大事なことは道を踏み外さないこと

- 金銭を卑しむな。尊い仕事はいたる所にある

- 蟹穴主義が肝要

- 仕事を趣味として取り組む

- 金儲けのうまい人を目標にするな

- 専門的な能力を身につけよ

- 成功と失敗を超えていけ

- 価値観マップを作って自分を知る

- 周りの人を大切にして信頼貯金を貯める

- 自分の得意を活かして価値を提供する

- 専門性の高いスキルを身につけて副業する

- より自分の才能を活かせる場所や高い報酬が得られる場所に転職する

- 証券口座を開設して資産運用を始める

人生を振り返った時に、「良い人生だった」と思えるように、一歩ずつ誠実に行動していきましょう。

以上、こぱんでした!

▼90年以上語り継がれる大富豪の考え方を学びたい方に読んでほしい記事がこちら!

▼最初の一歩を踏み出すのが怖い人に読んでほしい記事がこちら!

▼上手なお金の使い方を学びたい方に読んでほしい記事がこちら!

▼リベ大両学長の考え方とお金の使い方を学びたい方に読んでほしい記事がこちら!

「お金にまつわる5つの力」を磨くための実践の場として、オンラインコミュニティ「リベシティ」をご活用ください♪

同じ志を持った仲間と一緒に成長していきましょう!

リベ大の書籍

貯める・増やす・稼ぐ・使う・守る…一生お金に困らない「5つの力」の基本をまとめた一冊!

2025/8/6発売

家族みんなが漫画で楽しく学べるお金の教養エンターテインメント!