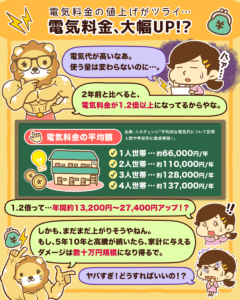

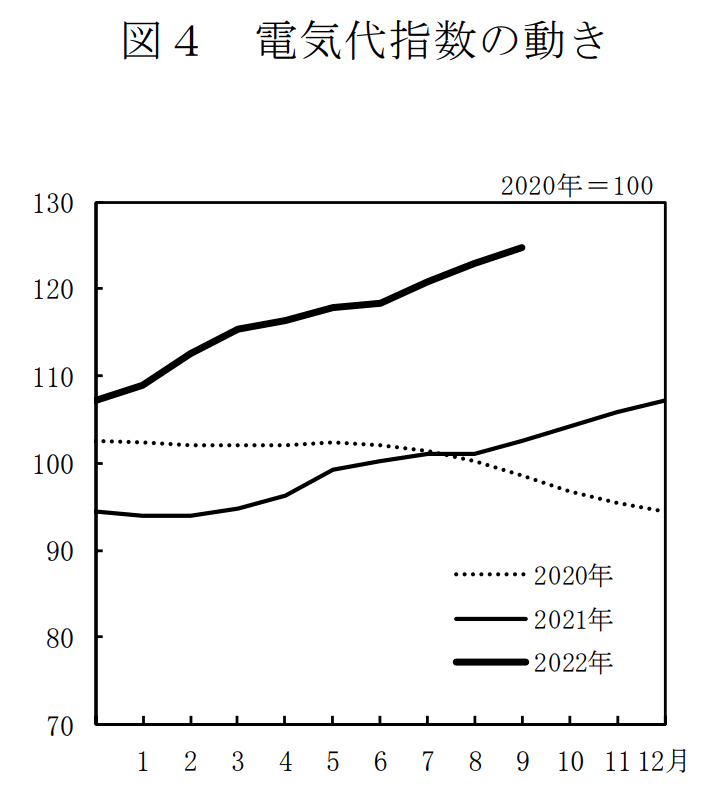

2020年の電気料金を100とすると、2022年9月現在の電気料金はすでに120オーバーとなっています。

総務省家計調査によると、電気料金の平均額は以下のようになっています。

- 1人世帯:年間約66,000円

- 2人世帯:年間約110,000円

- 3人世帯:年間約128,000円

- 4人世帯:年間約137,000円

(出典:エネチェンジ「平均的な電気代について世帯人数や季節別に徹底解説!」)

- 1人世帯:年間約79,200円

- 2人世帯:年間約132,000円

- 3人世帯:年間約153,600円

- 4人世帯:年間約164,400円

比べると、年間13,200円~27,400円の負担増になることが分かります。

しかも電気料金はまだまだ上がりそうです。

もし、5年10年と高騰が続けば、家計に与えるダメージは数十万円規模になりえます。

電気料金の最新事情や、電気料金節約のための対策を知らないままで良いワケはなさそうです。

そこで今回の記事では、以下の4点について解説します。

電気関連の最新ニュース解説

そもそも電気料金の仕組みとは?

電気料金値上げの3つの原因

家計防衛策4選

資産5,000万円超の小金持ちを目指す道には、今回のテーマのように、やるべきことが数多くあります。

世界は常に変化し続けています。

以下の図解を見てから記事を読み進めると理解しやすくなるので、参考にしてください。

▼図解:電気料金 値上げツライ

目次

解説動画:【最新情報アリ】電気料金値上げの「原因3つ」と「家計防衛策4選」について解説

このブログの内容は以下の動画でも解説しています!

電気関連の最新ニュース解説

今世界の国々で、電気料金はどのようになっているのでしょうか?

国ごとに分けて、いくつかのニュースを紹介します。

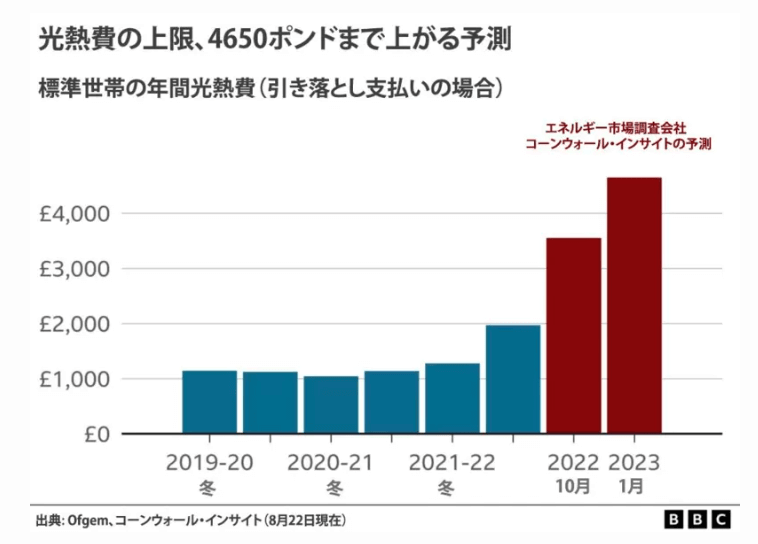

イギリスのニュース

はじめに紹介するニュースは、2022年8月29日のBBC NEWS JAPANから、「「命に危険が」 イギリスで光熱費上限を80%引き上げ」です。

イギリスにおいても、光熱費が高騰しているというニュースです。

標準世帯の年間光熱費は、引き落とし支払いの場合で以下のようになっています。(未来分は予測の数値)

- 2022年8月:1,971ポンド(約32万円)

- 2022年10月:3,549ポンド(約57万円)

- 2023年1月:5,400ポンド(約87万円)

- 2023年4月:6,600ポンド超(約107万円超)

また、2022年10月13日のFNNプライムオンラインの、「【独自取材】イギリス光熱費高騰 来年は「年間100万円超」」というニュースでは、現地の人の実感を伴うコメントも掲載されています。

【コメント①】

どんなに寒くてもすごいお金がかかってしまうので、一人の時には絶対にヒーターを使わないって決めてます。寒いんですけど、家の中でコートとか着て。【コメント②】

イギリスも貧富の差が結構激しくなっていて、「ヒーティングorイーティング」って言われてるんですけども、ヒーターを付けるか、食べるかどちらかを選ばなければいけない家庭もたくさんあって。その人たちが困ることによって起こる「社会の不安定さ」がすごく心配だと。

ドイツのニュース

続いて紹介するドイツのニュースは、2022年9月13日のBUSINESS INSIDERから、「水シャワー、ドライヤーなし、暖房制限… エネルギー危機で電気代が高騰、ドイツで広がる「節約」の数々」です。

現地の状況を記事から引用します。

「ドライヤーも使っていないし、クーラーも使っていないし、シャワーを浴びる時は短時間にして… この冬、自宅では暖房を2つの部屋でしか使わないつもりです」と39歳のベルリン市民はThe Localが行った最新調査の中で答えている。

ハノーファー市は7月下旬、プリンターなどオフィス機器の利用制限や公共施設(病院と学校を除く)の流し台のお湯の停止、公共の噴水の停止、市庁舎の室温を20度以下に抑えるといった具体的な規制内容をまとめたリストを発表した。

この他にも、2022年9月のエネルギー部門のインフレ率が43.9%という情報や、 年明けには毎月3万円を電気だけに支払うことになるというデータもあるそうです。

(参考:現代ビジネス「ドイツのガス代高騰救済策「2000億ユーロ投入」がEU各国の猛反発で撃沈寸前」)

(参考:SUSTAINABLE BRANDS「欧州を襲うエネルギー費高騰の嵐 原因と緊急対応の実際と日本への影響」)

冷たいシャワーを浴びたり、洗濯物は空気乾燥にしたりなど、日々の生活を工夫せざるを得ないのも納得の価格高騰です。

アメリカのニュース

続いて紹介するアメリカのニュースは、2022年10月14日の日本経済新聞から、「米の家庭、今冬は電気代20万円」です。

記事によると、この冬に米国の家庭が支払う電気料金は、前年同期比10%増の、平均1,359ドル(約20万円)となる見込みとのことです。

また、2022年8月24日のBloomberg「米で6分の1の世帯が公共料金を滞納-電気代高騰で過去最悪の危機か」では、現地の人の声を以下のように伝えています。

45歳のナイスさんはハウスクリーニング業者だ。特に電気代がここ1 年でほぼ倍増したため、公共料金の支払いを十分に確保するのが不可能であることに気付いた。

ナイスさんの家庭では電気の使用量は減っているものの、月々の料金はほぼ同じで、平均244ドルだ。「どうして電気代がそんなに高くなるのか分からない」と話す。

ナイスさんの世帯は、公共料金を滞納している米国の約2000万世帯の一つだ。この数字は同国の全世帯の約6分の1に相当する。

全米エネルギー支援協会(NEADA)によれば、これは同協会の記録上で最悪の危機だ。これらの数字の背景には、 天然ガス価格上昇に伴う電気料金の高騰がある。

結局のところ、エネルギー価格は世界的に高騰している最中というワケです。

各国において、一般家庭の生活にまで影響が出始めています。

日本のニュース

ニュースの最後は、日本の状況を解説します。

2022年10月14日の日本経済新聞「電気代支援1月にも ガス代も軽減、与党合意」によると、日本の光熱費は以下のような状況になっています。

- 2人以上世帯のエネルギーへの支出は、4月~8月平均で前年同期より月2,800円増加。

- 電気料金は、すでに前年より2割~3割値上がり。

- 2023年春以降、さらに2割~3割値上がりするとの見方も。

冒頭で解説した通り、日本の家庭もしっかりダメージを受けています。

この影響を特に大きく受けているのが、収入の低い世帯です。

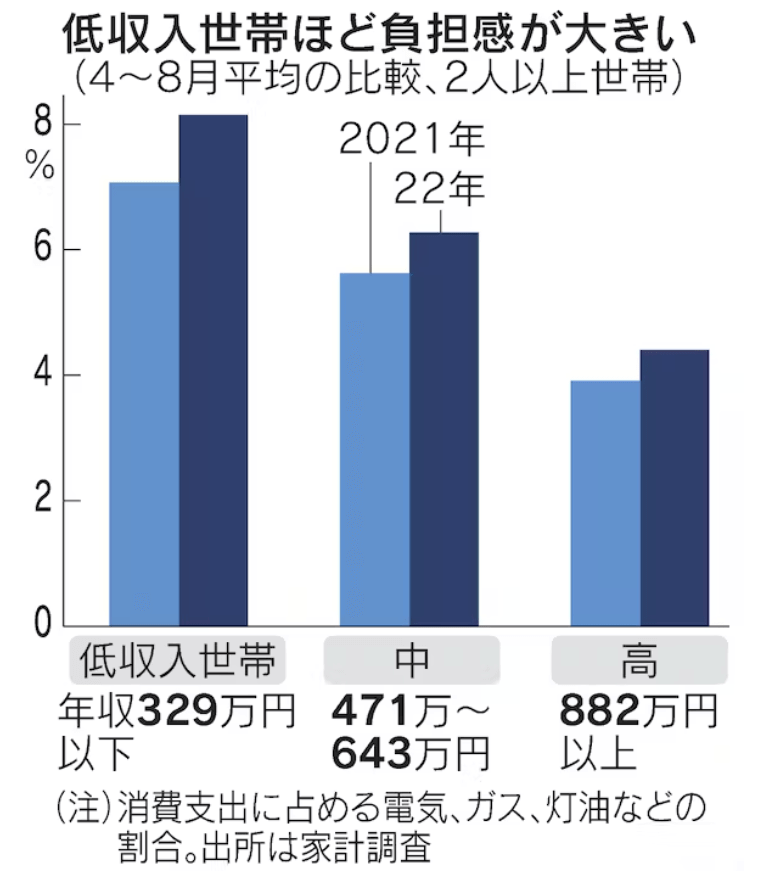

以下のグラフは、消費支出に占めるエネルギー代の割合を示しています。

- 高収入世帯:4.4%

→ 前年同期より0.5%高い

- 低収入世帯:8.1%

→ 前年同期より1.1%高い

低収入世帯においては、エネルギー代の割合が10%に近づいており、生活を圧迫している様子が分かります。

そこで政府も、現在支援策を検討しているとのことです。

詳細はまだ不明ですが、「来年春に想定される、電気料金の上昇による平均的な負担増に対応する額」について、2023年1月にも軽減策を始めようとしています。

まさに電気料金の高騰が、国難になっているというワケです。

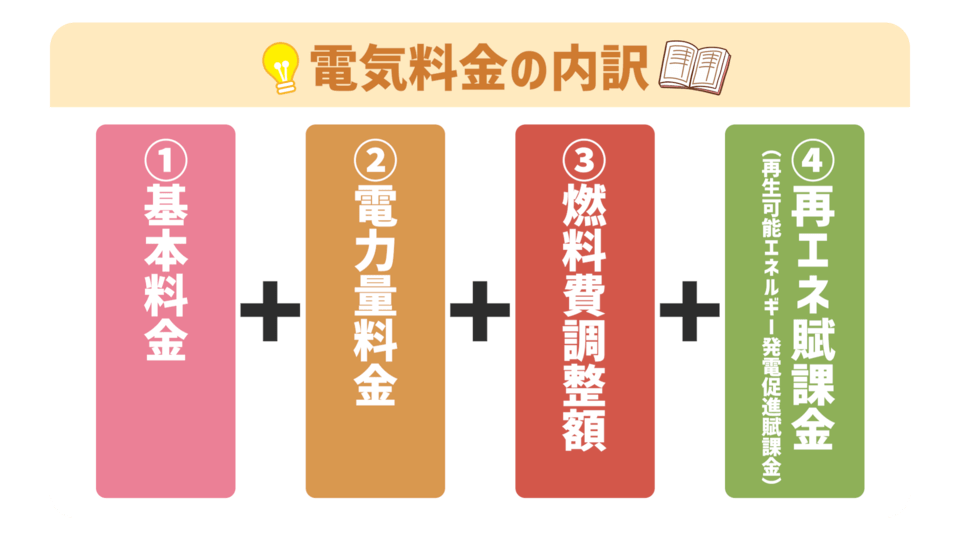

そもそも電気料金の仕組みとは?

世界中で電気料金が高騰していますが、ここで一旦基本に立ち返りましょう。

値上げだと騒がれているものの、「そもそも電気料金の仕組みはどうなっているの?」という人も多いでしょう。

そこで次は、電気料金の決まり方について解説します。

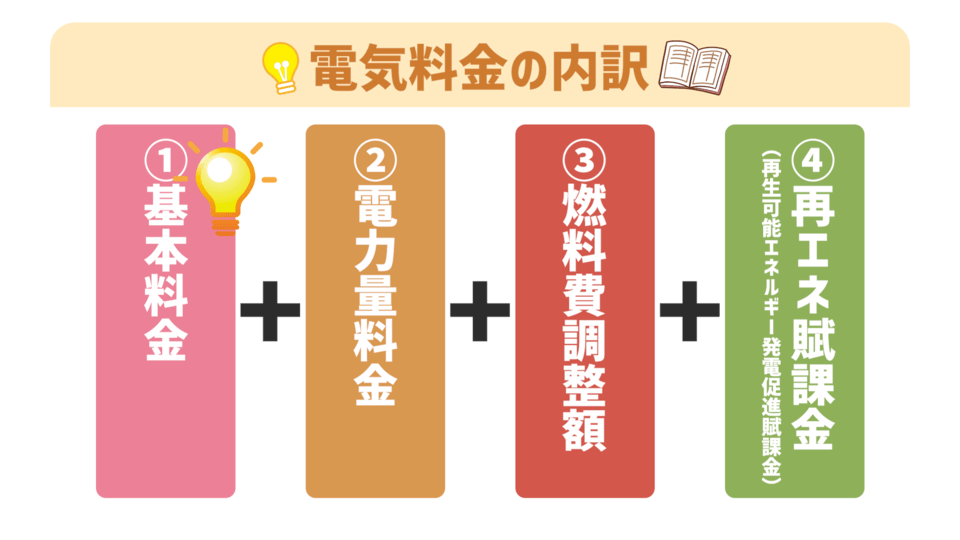

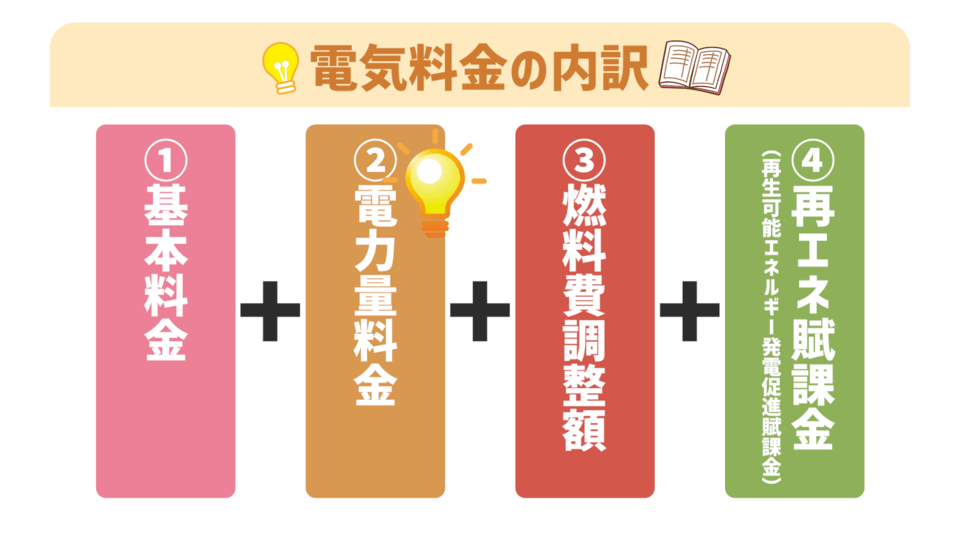

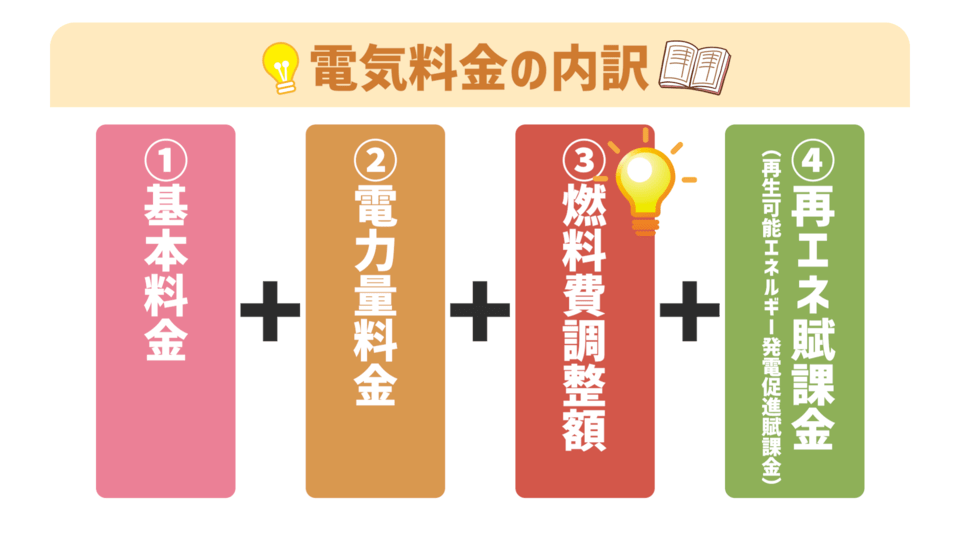

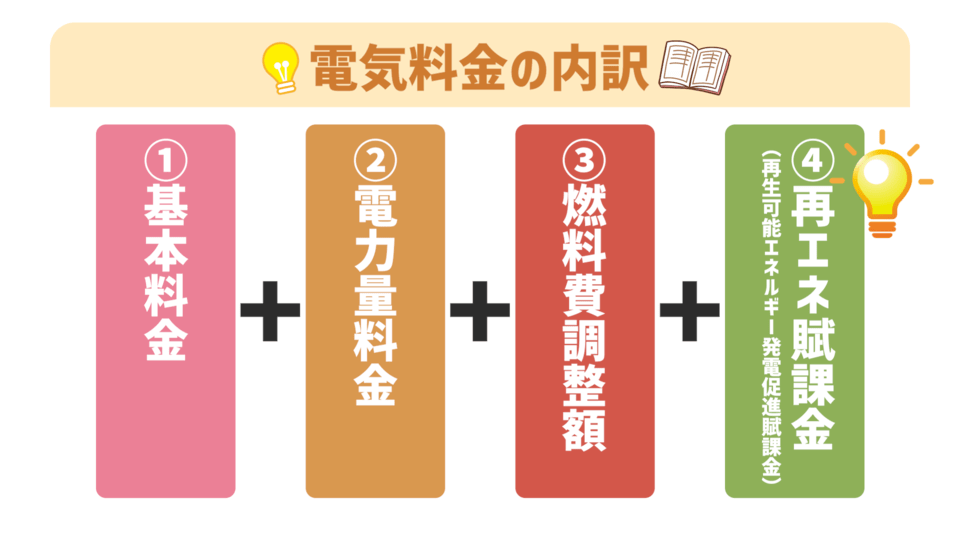

- 基本料金

- 電力量料金

- 燃料費調整額

- 再生可能エネルギー発電促進賦課金

電力料金算出の式は、シンプルに上記1~4の合計です。

①基本料金

基本料金というのは、電力会社が契約プランごとに設定した固定料金のことです。

基本料金は、電気を一切使わなかった場合も発生します。

要するに、必ず支払わなければいけないコストです。

なお、基本料金は電力会社の発電設備費や人件費などを賄う目的で設定されています。

- 最低料金制

- アンペア制

最低料金制

最低料金に、一定の電気使用量の料金が含まれています。

最低料金に含まれている以上の電力を使った場合、その分は上乗せして払うという仕組みです。

関西電力、中国電力、四国電力、沖縄電力などは最低料金制を採用しています。

アンペア制

アンペア制は以下のような仕組みです。

→ 低いアンペアで契約し、安い基本料金を払う。

→ 高いアンペアで契約し、高い基本料金を払う。

北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力などはアンペア制を採用しています。

②電力量料金

電力量料金は、使用した電力量に応じて発生する料金のことです。

電気を使えば使うほど、請求金額が増えるという仕組みになります。

電力量料金は、次の計算式で計算できます。

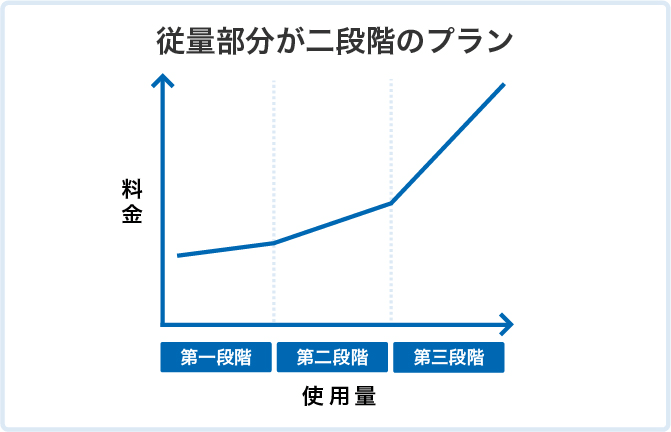

ちなみに、1kWhあたりの単価が3段階で設定されている場合もあります。

下図のように、使えば使うほど単価がアップしていく仕組みです。

- 120kWhまで(第一段階料金)

→ 1kWhあたり19.88円

- 120kWh~300kWh(第二段階料金)

→ 1kWhあたり26.48円

- 300kWh以上(第三段階料金)

→ 1kWhあたり30.57円

(出典:東京電力エナジーパートナー「料金単価表‐電灯(従来からの料金プラン)」)2022年11月13日時点

一般家庭の電力消費量は、1ヵ月で約180kWhです。

上記単価を適用すると、電気をたくさん使う人はあまり使わない人の約1.3~1.5倍の単価になります。

逆に言えば、電気を使いすぎている人は、少しの節約でも効果が高いということです。

③燃料費調整額

燃料費調整額というのは、燃料価格の変動を電気料金に反映させるための仕組みです。

電力会社は、LNG(天然ガス)や石炭といった燃料をもとに発電しています。

LNGや石炭の値段が上がれば燃料費調整額は高くなり、LNGや石炭の値段が下がれば燃料費調整額は安くなります。

つまり燃料費調整額は、電気料金請求額を減らす方向(=マイナス)になることもあるワケです。

企業努力だけではどうにもならないので、「燃料価格の変動については、電力会社と消費者で良いバランスで負担しあいましょう」という仕組みになっています。

旅行好きな人には「燃油サーチャージのようなもの」と言えば伝わるでしょう。

なお燃料費調整額は、消費者保護の観点から上限が設けられています。

いくら燃料価格が高騰しているからといって、それをすべて電気料金に反映させていたら生活がどんどん苦しくなります。

そこで、「上限を超えた分は、電力会社がかぶる」というルールになっているワケです。

しかし最近では経営が苦しくなり、上限撤廃をする電力会社も出てきています。

上限が撤廃された電力会社で契約していると、電気料金がとんでもなく高くなるリスクがあります。

④再生可能エネルギー発電促進賦課金

再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)は、2012年に開始した「再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度」とともに導入された料金です。

太陽光などの再生可能エネルギーによる発電を普及させる目的で、電力会社が一定期間・固定価格で再生可能エネルギーを買い取ることを義務付けた制度。

世の中には、太陽光発電の投資をしている人が結構います。

太陽光発電の投資家は、ソーラーパネルを設置して発電させ、作った電気を電力会社に売ることで利益を得ます。

この流れの中で、電力会社が再生可能エネルギーの買い取りにかかった費用の一部は、再エネ賦課金として消費者が負担することになっているのです。

一度ここまでの話を整理しましょう。

電気料金には、以下の4つの内訳があります。

→ 電気を使っても使わなくてもかかる最低料金。

→ 電気を使ったら使った分だけかかる従量課金。

→ 燃料価格の変動分のうち、消費者が負担する分。(マイナスになることもある)

→ 電力会社の再生可能エネルギー買い取りにかかった費用のうち、消費者が負担する分。

皆さんが電気料金として請求されるのは、上記の①~④を足し合わせた額です。

税金や社会保険料と同じで、「請求額しか見ておらず、どう計算されているか知らなかった!」という人は意外に多いはずです。

内訳が分からないことには、原因分析も対策もしようがないので、ぜひこれを機に覚えてください。

電気料金値上げの3つの原因

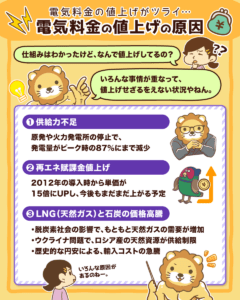

電気料金値上げの原因には、大きく以下の3つがあります。

- 供給力不足

- 再エネ賦課金値上げ

- LNG(天然ガス)と石炭の価格高騰

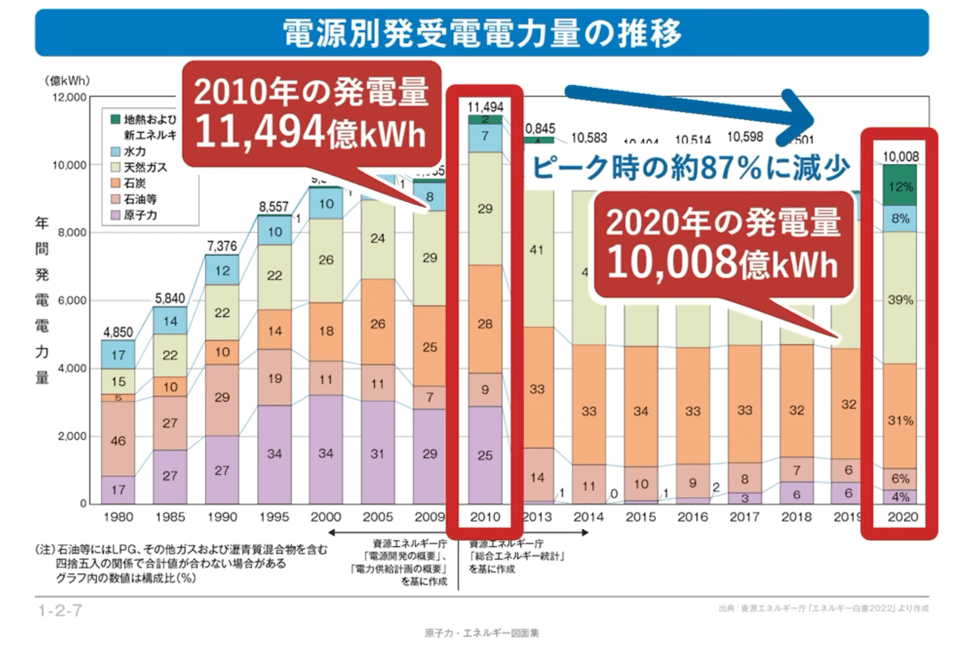

原因①:供給力不足

値上げ原因の1つ目は、供給力不足です。

まずは以下のグラフをご覧ください。

- 2010年の発電量:11,494億kWh

- 2020年の発電量:10,008億kWh

上記のように、日本の発電量はピーク時の約87%に減少しています。

要は、供給力が低下しているのです。

需要はあるのに供給が少ないという状況は、経済の原則から考えると、電気料金が上がるのは当然ともいえます。

電力供給量が減っている背景は、大きく2つあります。

1つ目は、東日本大震災をきっかけに、原発の稼働を止めたことです。

2010年時点で、原発の発電量は全体の25%を占めていました。

それが、2020年時点では全体の4%に低下しており、その影響の大きさは明らかです。

2つ目は、老朽化した火力発電所の休止・廃止です。

2016年の電力自由化や、太陽光などの再生可能エネルギーの導入などを背景に、電力会社は老朽化した低効率の火力発電所を止めています。

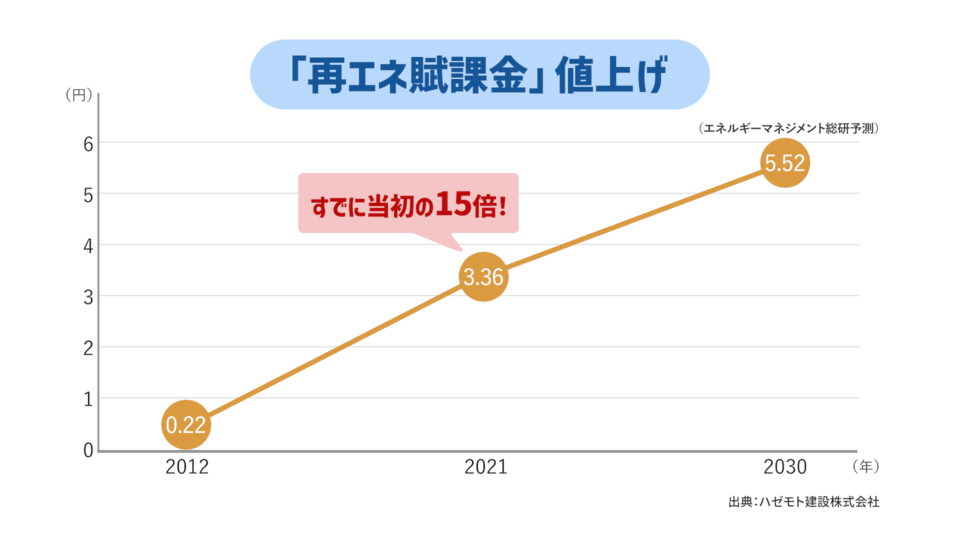

原因②:再エネ賦課金値上げ

値上げ原因の2つ目は、省エネ賦課金です。

省エネ賦課金は、2012年の制度導入以来、以下のようにどんどん値上がりしています。

- 2012年:1kWhあたり0.22円

- 2021年:1kWhあたり3.36円(この時点で当初の約15倍)

- 2030年:1kWhあたり5.52円となる見通し(エネルギーマネジメント総研予測)

このように、省エネ賦課金も電気料金昇の一因になっています。

先ほども解説した通り、省エネ賦課金というのは、電力会社が再生可能エネルギーの買い取りにかかった費用のうち、消費者が負担する分です。

これは定額ではなく、使用した電気量によって変わります。

電気を少なく使う人は少ない賦課金、電気を多く使う人は多くの賦課金を徴収されることになっているワケです。

1kWhあたりの単価が上昇を続けているため、電気の使用量が多い人ほど負担が大きくなります。

- 2012年

→ 180kWh × 0.22円 = 約40円/月(年間約500円)

- 2021年

→ 180kWh × 3.36円 = 約600円/月(年間約7,200円)

- 2030年予測

→ 180kWh × 5.52円 = 約990円/月(年間約12,000円)

電気料金を構成する4つの要素のうち、1つだけでもこの影響です。

他の要素も値上がりしていると、トータルでの影響額はそれなりの金額になります。

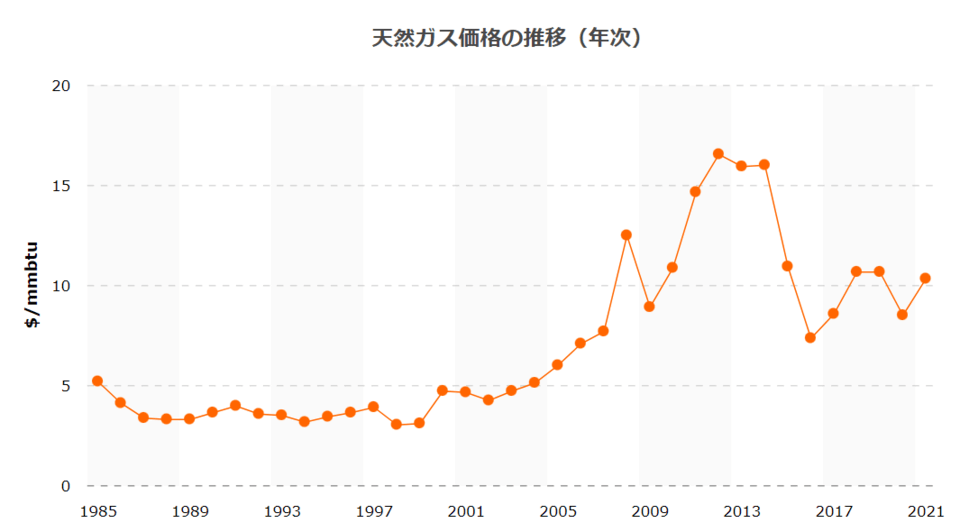

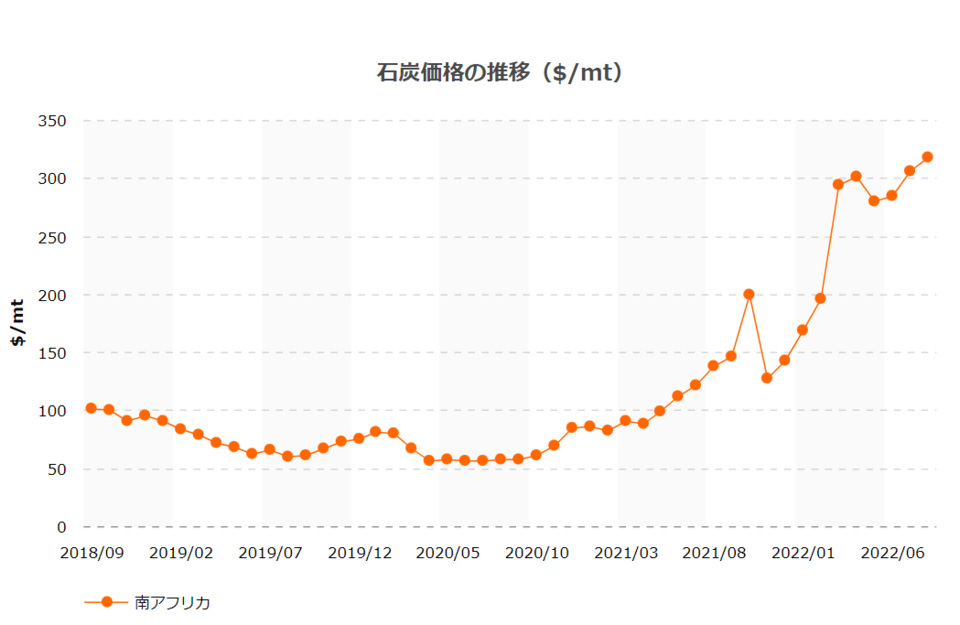

原因③:LNG(天然ガス)と石炭の価格高騰

値上げの原因の3つ目は、燃料価格の高騰です。

一体なぜ燃料価格が上昇しているかというと、大きく3つの理由があります。

- 脱炭素社会の影響で、そもそもLNG(天然ガス)の需要が増加している。

- ウクライナ情勢による影響。

- 円安。

理由①:脱炭素社会の影響で、そもそもLNG(天然ガス)の需要が増加している

石炭や石油をエネルギーにすると、大量のCO2(二酸化炭素)が排出されます。

これが、地球温暖化の一因になっているワケです。

一方、LNGは石炭や石油と比較してCO2の排出量が少なくなります。

そのため、最近はLNGの需要が強くなってきました。

理由②:ウクライナ情勢による影響

ロシア・ウクライナ問題で、ロシア産の天然ガス・石炭の輸出が制限されています。

ロシアは以下のデータからも分かるように、資源大国です。

- 天然ガスの輸出量

→ 1位:ロシア 2位:カタール 3位:アメリカ

- 石炭の輸出量

→ 1位:オーストラリア 2位:インドネシア 3位:ロシア

ロシアからの天然資源の供給が制限されたため、世界の多くの国々がエネルギー不足に陥っているというワケです。

以下の月次グラフを見ると、ここ最近の天然ガスと石炭の値上がりは凄まじいものがあります。

これだけ値上がりすると、やっていけない電力会社が出てくるのも仕方ありません。

理由③:円安

日本は、天然資源の多くを輸入に頼っています。

つまり、円安になればなるほど、仕入れのコストが上昇するということです。

1ドル100円の時は100円出せば石炭を1つ買えますが、1ドル150円ならば150円出さないと石炭1つを買えません。

2022年は凄まじい円安になっています。

10月20日には、32年ぶりに1ドル150円台を記録しました。

(参考:NHK NEWS WEB「円相場 一時1ドル=150円台 1990年以来 約32年ぶりの円安水準」)

まさに今解説した事例のように、燃料の仕入れコストが急騰しているワケです。

ここまで解説した、電気料金値上がりの主な原因についてまとめます。

原因①:供給力不足

- そもそも、日本の発電量はピーク時の87%に減少している。

- 原発や低効率の火力発電所を止めていることが要因。

原因②:再エネ賦課金値上げ

- 2012年の導入以来、賦課金の単価は15倍になっている。

- 今後もまだまだ上がる見込み。

原因③:LNG(天然ガス)と石炭の価格高騰

- 脱炭素社会に向けて、天然ガスの需要が増えている。

- ロシア・ウクライナ問題で、天然資源の供給量が急激に減り、価格が高騰。

- 歴史的な円安によって、さらにコストが上がっている。

ここまで色々と重なると、「値上げをするな!」という方が無理があるでしょう。

基本料金、電力量料金、燃料費調整額、再エネ賦課金という4つの要素どれを見ても、現状は値上げ以外の選択肢がありません。

政府の補助金については、それはそれとして期待しつつも、ある程度自衛する必要もありそうです。

家計防衛策4選

電気料金が高騰する中、どうやって家計を守るべきかについての結論は、以下の4つです。

① 節電

② 電力会社の乗り換え

普段からやっておくべきこと

③ 設備投資

④ 資産収入を増やす

防衛策①:節電

節電は、王道の電気料金カット法です。

電気料金を安く済ませるもっとも確実な方法を聞かれたら、「電気を使わないこと!」と回答しましょう。

ここでリベ大両学長の話を紹介します。

去年の冬、両学長がFIREしている友人に「寒い寒い」と言っていると、次のように言われたそうです。

友人「服、もっと着ればええやん!そんな薄着しておいて、寒い寒いとかおかしいで!」

先ほども紹介した通り、ドイツの現地メディア「The Local」によると、一部のドイツ市民は電気料金の高騰を受けて、以下のような対策をしています。

- ドライヤーを使わない

- クーラーを使わない

- 洗濯物は空気乾燥させる

- 暖房器具は2つの部屋でしか使わない など

(参考:BUSINESS INSIDER「水シャワー、ドライヤーなし、暖房制限… エネルギー危機で電気代が高騰、ドイツで広がる「節約」の数々」)

電気料金の内訳には4つの種類がありました。

基本料金は、電気を使わなくてもかかりますが、電力量料金、燃料費調整額、再エネ賦課金の3つは電力使用量に連動します。

余計な電気を使わなくなれば、当然それだけ電気料金は減ります。

「本当に今までのように電気を使わないと暮らせないのか?」と冷静に考える良い機会かもしれません。

防衛策②:電力会社の乗り換え

そもそもの使用電力量を減らす以外にできることと言えば、電力会社の乗り換えです。

電力会社を乗り換えることで、基本料金が安くなるだけではなく、電力量料金も安くなる可能性があります。

最近ではキャンペーンも多いので、それも込みで考えましょう。

電力会社の乗り換えの良いところは、以下の4点です。

- 手間があまりかからない。

- 乗り換えコストが低い。

- 申し込みが済めば、その後は特にすることはない。

- おすすめの電力会社を探すのがラク。

手間があまりかからない

乗り換えと聞くと、手間がかかると感じる人も多いかもしれませんが、電力会社の乗り換え手続きは、通常オンライン・電話のみで完了します。

乗り換えをすれば、今契約している電気の契約停止は自動的に行われます。

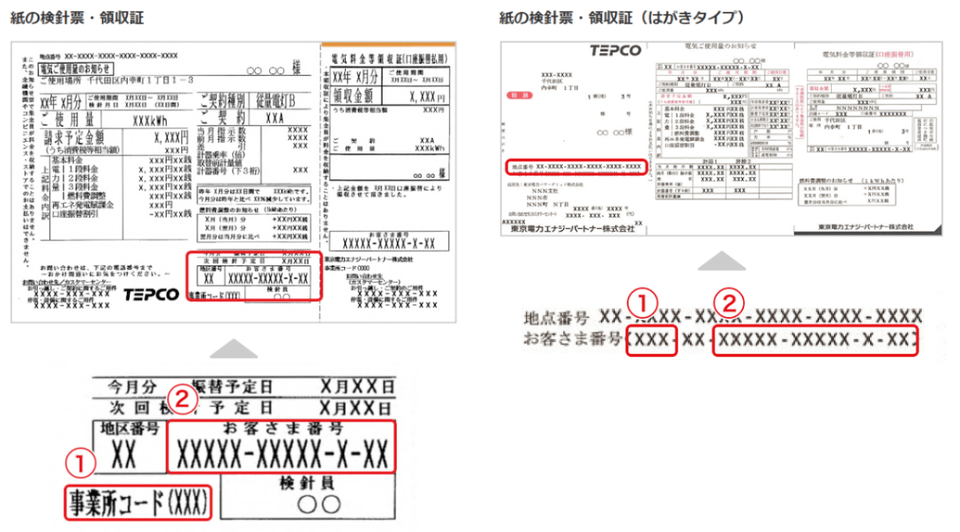

電力会社の乗り換えに必要な情報も、以下のような検針票があれば問題ありません。

乗り換えコストが低い

解約金・違約金などが発生しないところを選べば、今後もコストゼロで乗り換え可能です。

申し込みが済めば、その後は特にすることはない

申し込みが済めば、普段の生活で何か気を付ける必要があるワケではありません。

おすすめの電力会社を探すのがラク

「エネチェンジ」のような比較サイトを使えば、おすすめの電力会社は簡単に分かります。

以下の画面で郵便番号を入力して、簡単な条件を付け加えます。

「かんたん見直し」のボタンを押すと、乗り換え先の電力会社の候補や、今よりいくら安くなるかがスグに分かります。

- 人気の電力会社

- 電力供給実績が5年以上

- 解約金・違約金がかからない など

電力会社を変えることで、電気の質が変わるワケではなく、まったく同じ品質のものが提供されます。

今より安くなるなら、シンプルにその方がお得です。

乗り換えの際の注意点については、以下の3点をお伝えします。

市場連動型プランというのは、日本卸電力取引所(JPEX)の取引価格に連動して、電気料金の単価が決まるプランです。

電気料金が非常に安くなる可能性がある一方、異常に高騰する可能性もあります。

今のような環境では、市場連動型プランはハイリスクです。

解約金・違約金はかからない電力会社の方が多いです。

しかし、中には解約金・違約金を請求してくる電力会社もあります。

定期的に見直して、その時々で80点以上の選択肢を選ぶというスタンスであれば、乗り換えコストがかからない会社を選ぶべきです。

最安に見える電力会社でも、初年度はキャンペーンキャッシュバックなどを含めて最安になっており、翌年度以降は若干高めというケースもあります。

結論として、「解約金・違約金ナシ&定期的な見直し」の組み合わせがお得でしょう。

運営会社や、運営会社の親会社は、財務的な体力のある会社の方が良いです。

また、電力の供給実績(年数)も、長ければ長いほど安心感があります。

単に最安という理由で、よく分からない会社を選ぶのにはリスクも伴います。

比較サイトでシミュレーションした結果、以下のような結果になるのであれば、早く乗り換えを済ませてしまっても良いでしょう。

- キャンペーン込みで年間1万円以上節約になる

- 解約金・違約金がかからない

- 運営会社にも問題なさそう

電力会社の乗り換えは、100点がとれなかったり、大きなミスをしたりしても、蓄財に大きな影響が出るようなテーマではありません。

つまり、必要以上に怖がる必要はないというワケです。

「80点以上とれるならOK!」という具合で、身軽にやりましょう。

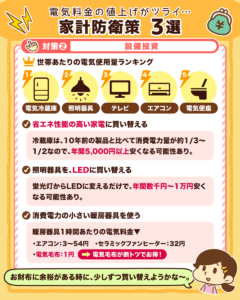

防衛策③:設備投資

ここまで解説した「①節電」「②電力会社乗り換え」は、即効性のある対策です。

これから説明する項目は、効果が出るまでに時間のかかる対策になります。

普段からこのような対策をしている人は、電気料金高騰のダメージを軽減できているでしょう。

設備投資の例としては、以下のようなものがあります。

- 冷蔵庫やテレビなどの家電を、省エネ性能の高いものに買い替える。

- 照明器具を、LEDに買い替える。

- 自宅にソーラーパネルを設置する。

ソーラーパネルに関しては、必ずしもやった方が良いワケではないので注意が必要です。

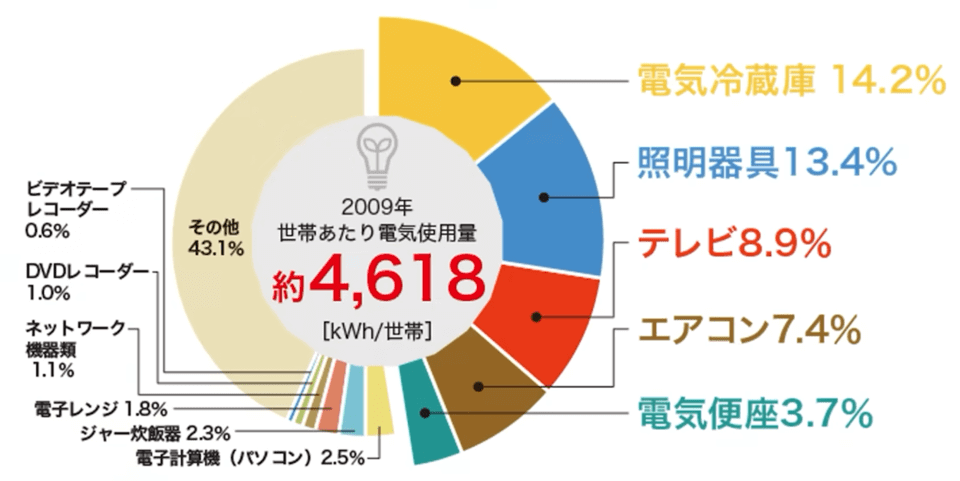

資源エネルギー庁によると、電力を食いがちな家電製品は以下の通りです。

電気使用量No.1の冷蔵庫ですが、ここ最近の進化は目覚ましく、10年前の製品と比べると消費電力量が1/3~半分程度になっています。

古い冷蔵庫を省エネ性能が高いものに変えるだけで、年間5,000円以上電気料金が安くなることも珍しくありません。

また、電気使用量No.2の照明器具については、蛍光灯をLEDに変えるだけで、電気料金は年間数千円~1万円程度安くなります。

電気食い虫No.4のエアコンに代えて、電気毛布を使うのもアリです。

- エアコン:3円~54円

- セラミックファンヒーター:32円

- 電気ストーブ:24円~27円

- オイルヒーター:13円~18円

- 電気毛布:1円

普段から省エネを意識した設備投資をしていれば、家電本体にお金を使っていたとしても、ランニングコスト込みでトータル安くなります。

「さしあたり今お金に困っているワケではない」「余裕があるうちに、省エネ家計を作っていきたい」という人は、設備投資についても気にしてください。

まさに備えあれば憂いなしの状況を作れるでしょう。

防衛策④:資産収入を増やす

最後の対策は資産収入を増やすという、一番効果の高い対策です。

リベ大でも、長い間言い続けてきたことです。

給料の伸びよりも、インフレ率の伸びの方が大きい場合、生活は段々と苦しくなっていきます。

日本では、給料の伸びはせいぜい年1%~2%程度でしょう。

税金・社会保険料といったコストの上昇も考えると、今回のように「エネルギー価格の高騰」が重なれば、苦しくなるのは当然です。

だからこそ、資産を買い資産所得を得ようと言い続けてきたワケです。

高配当株のようなキャッシュマシーンを買ってきた人は、電気料金の値上がり程度は余裕で吸収できているかもしれません。

インフレ率が年2%で、株価の成長率・配当金の成長率が年5%であれば、先ほどとはうって変わり毎年少しずつ生活はラクになっていきます。

成長率5%からインフレ率2%を差し引いても、3%ずつ余裕が拡大していくからです。

今のように不景気と言える時期には、配当金や利息といった、安定したインカムが出る投資の強さを実感できます。

「インカムなんて、ずるい!」「自分だって、少しずつラクになっていく生活にしたい!」と思っている人はいませんか?

皆さんも、今日やれることを、今日すぐにやり始めましょう。

それが皆さんの10年後の良い生活を作ります。

今はネット証券からクリック一つで優良な投資商品が買えるので、投資の面では良い時代です。

「ローマは1日にしてならず。」淡々と積み上げていきましょう。

まとめ:電気料金値上げの現状を知り、未来に向けてしっかりと対策していこう!

今回の記事では、以下の4点について解説しました。

電気関連の最新ニュース解説

そもそも電気料金の仕組みとは?

電気料金値上げの3つの原因

家計防衛策4選

イギリスも、ドイツも、アメリカも、電気料金が大変なことになっています。

前年比プラス数十%や、前年比プラス数十万円という電気料金です。

日本も他人事では済まないかもしれません。

皆さんが電気料金として請求される額は、一般に以下の①~④を足し合わせた額です。

→ 電気を使っても使わなくてもかかる最低料金。

→ 電気を使ったら使った分だけかかる従量課金。

→ 燃料価格の変動分のうち、消費者が負担する分。(マイナスになることもある)

→ 電力会社の再生可能エネルギー買い取りにかかった費用のうち、消費者が負担する分。

原因①:供給力不足

- そもそも、日本の発電量はピーク時の87%に減少している。

- 原発や低効率の火力発電所を止めていることが要因。

原因②:再エネ賦課金値上げ

- 2012年の導入以来、賦課金の単価は15倍になっている。

- 今後もまだまだ上がる見込み。

原因③:LNG(天然ガス)と石炭の価格高騰

- 脱炭素社会に向けて、天然ガスの需要が増えている。

- ロシア・ウクライナ問題で、天然資源の供給量が急激に減り、価格が高騰。

- 歴史的な円安によって、さらにコストが上がっている。

基本料金、電力量料金、燃料費調整額、再エネ賦課金という4つのどの要素から見ても、現状は値上げ以外の選択肢がありません。

① 節電

② 電力会社の乗り換え

普段からやっておくべきこと

③ 設備投資

④ 資産収入を増やす

リベ大でインフレの話題を出すたび、「日本ではインフレなんて起きないよ」という意見をいただきます。

もしもの事態・まさかの事態にどう備えていくかが、人生の主人公である皆さんの腕の見せどころです。

リベ大のオンラインコミュニティ「リベシティ」には、家計見直しチャットというものがあります。

今回解説したような家計見直しの相談ができるので、ここで相談したことで月額数万円支出が下がったという人もいます。

興味のある人は気軽に遊びに来てください。

ちなみに、電気料金だけではなく、ガス料金も値上がりしています。

プロパンガスを使っている人は、リベ大の過去記事も参考にして、ガス代を安くしてみてください。

今回解説した電気料金の話や、過去に解説したプロパンガス料金の話などからも分かるように、やれることはいくらでもあります。

以上、こぱんでした!

▼「お金を貯める力について詳しく知りたい!」という人に読んでほしい記事はこちら!

▼「電力会社の乗り換え方法について詳しく知りたい!」という人に読んでほしい記事はこちら!

▼現役FPが解説している水道光熱費の見直しに関する記事はこちら!

「お金にまつわる5つの力」を磨くための実践の場として、オンラインコミュニティ「リベシティ」をご活用ください♪

同じ志を持った仲間と一緒に成長していきましょう!

リベ大の書籍

貯める・増やす・稼ぐ・使う・守る…一生お金に困らない「5つの力」の基本をまとめた一冊!

2025/8/6発売

家族みんなが漫画で楽しく学べるお金の教養エンターテインメント!