皆さんがリベ大で日々学んでいるように、リベ大両学長も日々「お金のノウハウ」を蓄積しています。

今回の記事は、両学長がインプットしたニュースの中から、お得なモノやトレンドを毎月ピックアップしてお届けする人気企画、「お金のニュース」です。

リベ大では、以下のテーマに関係ないニュースは、一切紹介しません。

- 年収アップ(転職、副業、起業ネタ)

- 貯蓄額アップ(節約ネタ)

- 投資(株式投資、不動産投資ネタ)

- 資産防衛(節税対策、詐欺にあわないための知恵)

2023年3月版は、皆さんの資産形成に関係する重要なニュース8本を厳選しました。

「お金のニュース」は、以下のような人に向けた時間節約記事となっています。

「新聞を読む暇がない」

「ネット記事を見る時間もない」

「読んだけどよく意味が分からなかったから、解説してほしい」

毎月1本、このシリーズの記事を1年間読み続ければ、金融リテラシーが上がるネタを約100本も学べます。

コツコツと積み上げていくことで、毎月確実にレベルアップできるでしょう。

関連記事

解説動画:【知って得する】学長が選ぶ「お得」「トレンド」お金のニュースBest8

このブログの内容は以下の動画でも解説しています!

【2023年3月版】お金のニュースBest8

ニュース①:出生急減、80万人割れ 推計より11年早く

1つ目のニュースは、2023年3月1日の日本経済新聞から、「出生急減、80万人割れ 推計より11年早く」です。

2022年の出生数がついに80万人を切りました。

出生数の推移は、以下のようになっています。

2022年の出生率は、以下のような状態です。

- 出生数は7年連続で過去最少。(ピーク時の3分の1)

- 前年比の減少率は5.1%。

- 出生数80万人を割るのは、国の推計より11年早い。

急速な出生減の主な要因は、コロナ禍での結婚の減少と言われています。

とはいえ少子化そのものはコロナによる一時的な事態ではなく、コロナ以前からの長期トレンドでした。

岸田首相も、「危機的な状況」「社会機能を維持できるかどうかの瀬戸際」などと発言しています。

- 消費者が減る

- 働き手が減る

- 年金・医療・介護などが維持できなくなる

このような状況になると、昨年話題になったイーロン・マスク氏の発言が思い出されます。

「出生率が死亡率を上回るような変化がない限り、日本はいずれ消滅するだろう」(参考:日本経済新聞「マスク氏「日本はいずれ存在せず」 出生率低下に警鐘」)

少子化は国の大問題なので、政府も今後さまざまな対策をしていくことでしょう。

岸田首相が打ち出した「異次元の少子化対策」にも期待したいところです。

とはいえ私たち個人としては、ただ政府に期待して待っているだけではなく、自分なりの対策をすることも重要になります。

過去記事でも紹介した通り、「自分には、政府に”豊かな人生”を保障してもらう権利がある」という考え方は、裕福になれない悪しきお金のマインドの1つです。

この点について詳しく知りたい人は、以下の過去記事を参考にしてください。

このグラフは、1980年以降の日本の一人当たりGDPの推移を表しています。

仮に人口減少で日本全体のGDPが減ったとしても、一人当たりのGDPが維持できれば豊かさは大して変わらないはずです。

グラフを見ると分かるように、日本の一人当たりGDPは1992年頃から伸びていません。

「この20年、特に生活が良くなっていない」と感じている人がいれば、それは一人当たりGDPが伸びていないことも関係しています。

もし人口が減少しても、生産性が向上すれば一人当たりのGDPは増える可能性もあります。

中国が今や世界第2位のGDPを誇る経済大国になったにもかかわらず「新興国扱い」されているのは、一人当たりGDPが小さいからです。

人口が減少しても、生産性を向上させていけばまだ豊かになるチャンスはあります。

もっとも、日本の一人当たりGDPは世界27位です。

1990年~2000年頃は2位~5位だったことを考えると、どんどん低下しています。

生産性を高め、せめて一人当たりGDPは伸ばしたいところですが、そこすら他国に抜かれているという悲しい現実があります。

とはいえ、繰り返しになりますが「人口減 = 即終了」というワケではありません。

ニュース②:就活生調査、半数が転職視野 「終身雇用信頼できず」

2つ目のニュースは、2023年3月1日の日本経済新聞から、「就活生調査、半数が転職視野 「終身雇用信頼できず」」です。

就活生の半分以上が、最初から「転職」を意識しているそうです。

就活時点で転職を意識する背景として、以下のような点が挙げられます。

実際のところ、働き始めてみなければ分からないことはたくさんあります。

ましてや、就職が初めてという学生であればなおさらです。

得意分野を見つけた時や、能力が向上した時など、そのタイミングでより良い環境を探したいという話です。

コロナ禍などを通して、雇用の維持も会社自体の安定も「絶対ではない」ことが明白になったというワケです。

ちなみに33%の就活生が、副業(複業)できる企業を視野に入れているというデータもあります。

いつの時代も「最近の若者は!」という人がいますが、このデータ見る限り、若い人たちは頼もしく見えるのではないでしょうか。

記事で取り上げられている調査結果は、学生約100人に対するアンケート調査なので、「これが今の就活生の真実」というにはデータの数が少ないかもしれません。

とはいえ、転職・副業については、10年ほど前と比べるとずいぶん違う捉え方がされていることは事実でしょう。

「定年まで1つの会社で勤め上げるのが普通」という時代は終わりを迎え、働き方の変化を感じさせられるニュースでした。

- 今まで通りを貫こうとするのか

- 新しい道を探るのか

就活生たちのコメントには、次のようなものもありました。

重要なのは、「変化の波」に対応しようとすることです。

リベ大でもおすすめしている書籍ライフシフトでは、「変身資産」という考え方が紹介されていました。

「変わろうとすること」や「実際に変われること」は、1つの資産です。

この資産の「あり・なし」で、人生の難易度は大きく変わります。

「定年まで1つの会社で勤め上げる」以外の選択肢を視野に入れておくことは、これからの時代においては必須の考え方と言えるでしょう。

もっとも副業は、「今すぐ始めるのがおすすめ」というのがリベ大の考えです。

とにかく、頭の柔らかいうちに転職活動くらいは試しておくと良いでしょう。

転職活動は、以下のような自分にもつながっていきます。

- 「いつでも転職できる自分」を手に入れるための第一歩

- 「今の会社に貢献できる自分」を作るための手段

ニュース③:携帯新料金プランへの移行ユーザーは33.9%に、6割が「オンライン契約難しくない」総務省調べ

3つ目のニュースは、2023年3月6日のITmedia Mobileから、「携帯新料金プランへの移行ユーザーは33.9%に、6割が「オンライン契約難しくない」総務省調べ」です。

格安料金でスマホを使う人がますます増えています。

3月3日、総務省は「携帯電話事業者各社が提供する新料金プランへの移行動向」を発表しました。

新料金プランというのは、総務省にお尻を叩かれた通信事業者が、顧客のために新しく用意した「割安料金プラン」のことです。

総務省の発表内容をざっくりまとめると、以下のようになります。

- 新料金プランの契約数は、右肩上がりで増加中!

- 半分以上の人が、乗り換えで節約に成功!(節約額は平均で月2,000円)

- 手続きは難しくない!

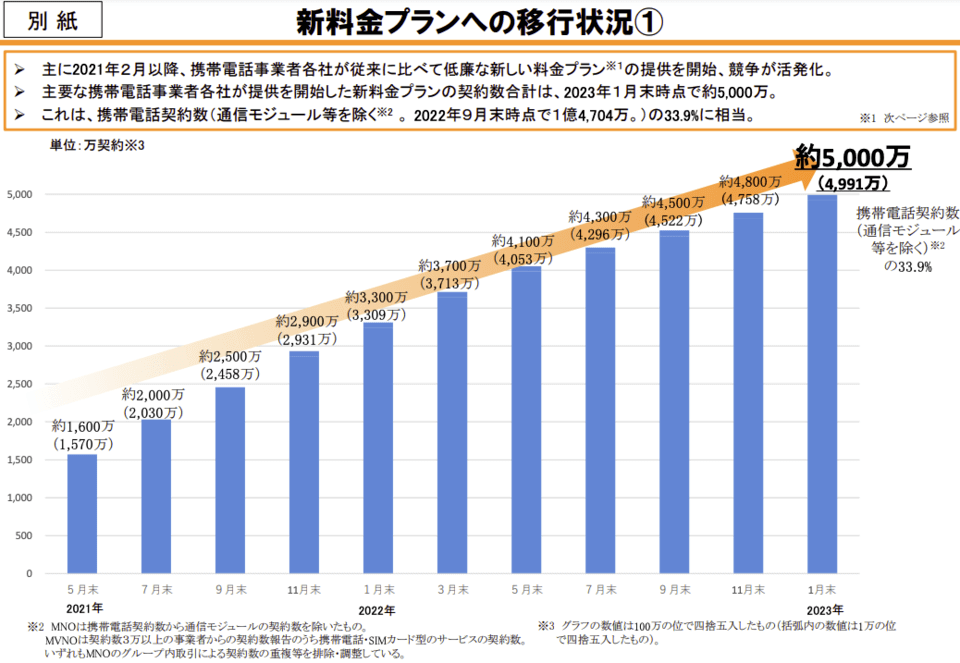

新料金プランへの移行状況

まずは、以下のグラフをご覧ください。

新料金プランの契約数の合計は、2023年1月末時点で約5,000万となっています。

ちなみに2021年5月時点では約1,600万でした。

5,000万という数字は、日本における全携帯電話契約数の33.9%に相当します。

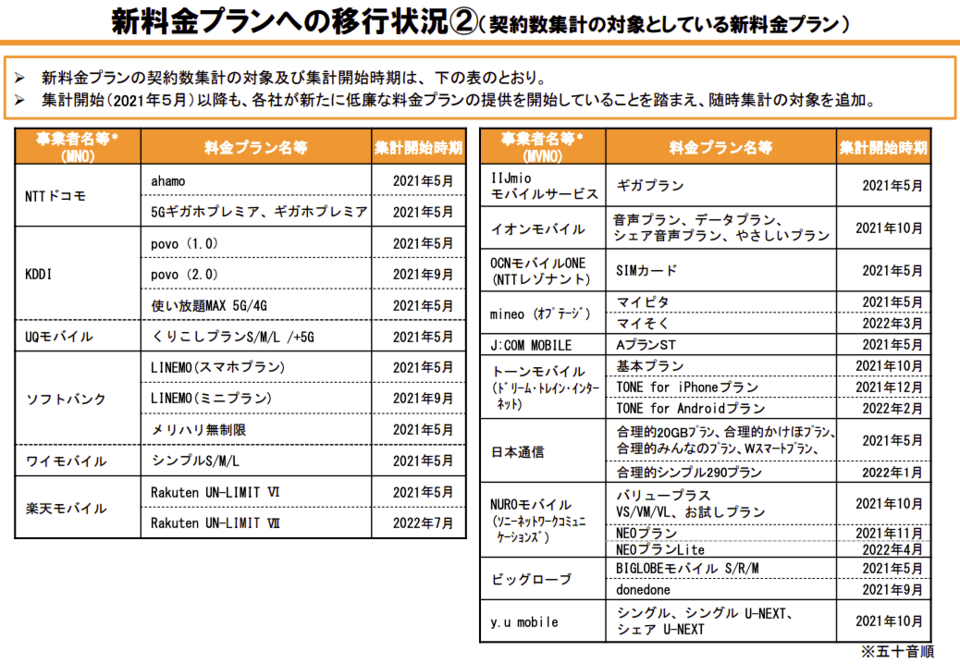

ちなみに「新料金プラン」には、以下のようなプランが該当します。

- ドコモのahamo

- KDDIのpovo

- ソフトバンクのLINEMO

- 楽天モバイルのRakuten UN-LIMIT VII

- mineoのマイピタ

- 日本通信の合理的シンプル290プラン

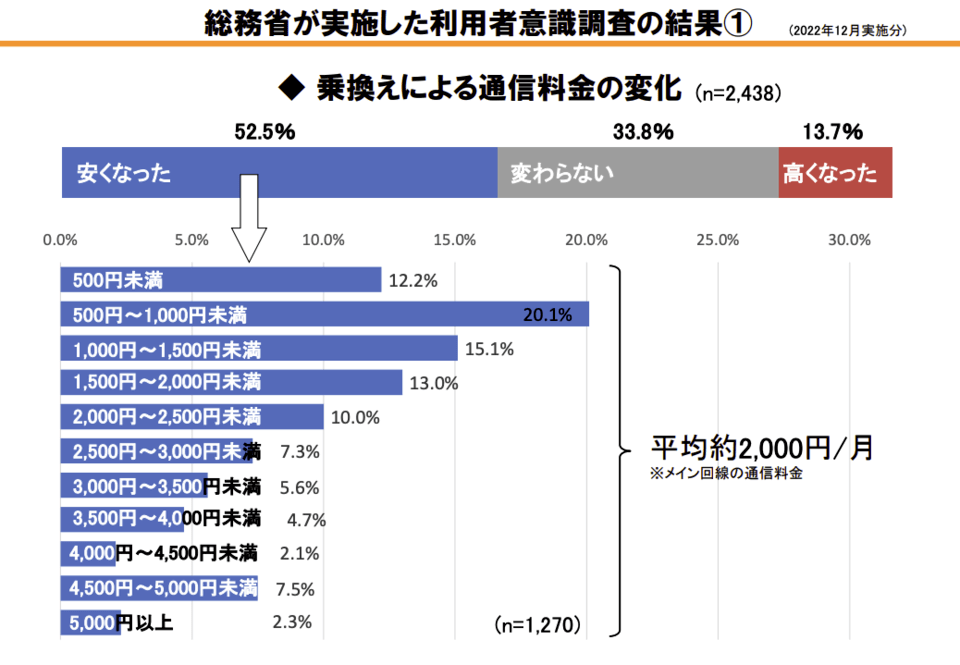

乗り換えによる通信料金の変化

まずは、「乗り換えによる通信料金の変化」を表した以下のグラフをご覧ください。

- 安くなった:52.5%(月額平均で約2,000円)

- 変わらない:33.8%

- 高くなった:13.7%

乗り換え前の契約にもよりますが、どうせ乗り換えるのであれば、乗り換えによる節約を実現してください。

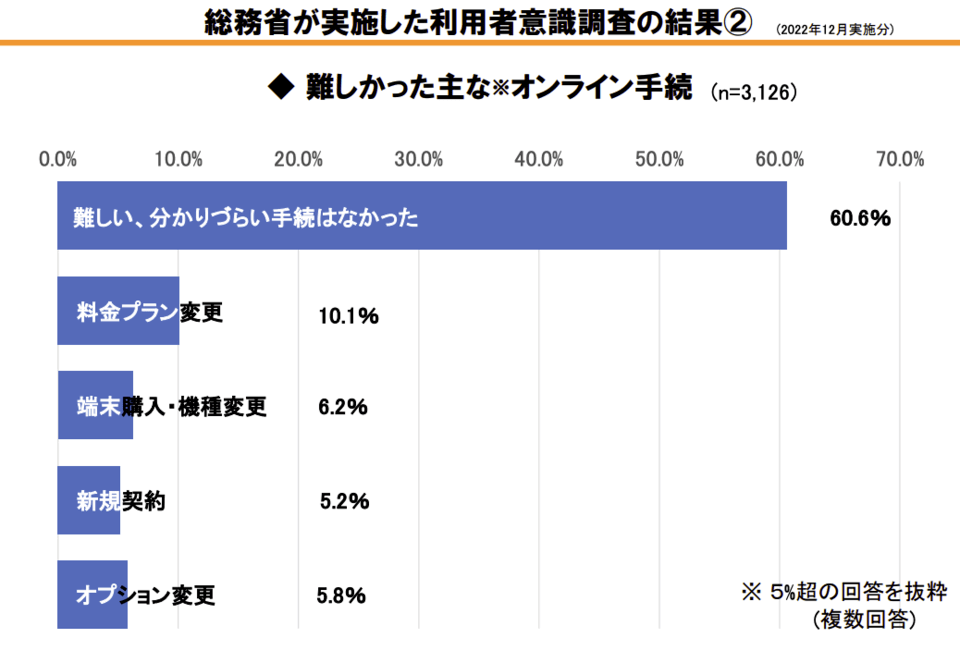

手続きは難しい?

最後に、「難しかった主なオンライン手続きは?」というアンケート結果を紹介します。

こちらも以下のグラフをご覧ください。

「ややこしそうだから、何もしたくない!」と思っている人は、ぜひ重い腰を上げて手続きしてください。

また2023年5月下旬以降には、携帯会社乗り換え手続きのワンストップ化も実現する予定です。

実現すると、乗り換え「前」の契約先での解約手続きが不要となり、乗り換え「先」の会社への申し込みだけで手続きが完結するようになります。

(参考:JIJI.COM「「ワンストップ化」5月下旬開始 携帯乗り換え、1社で完結―大手4社など」)

近い将来「格安SIM」や「新料金プラン」が当たり前になり、通信費は節約するモノという考え自体が古くなるかもしれません。

そうなれば、リベ大としても散々メッセージを発信してきた甲斐があります。

なおリベ大がおすすめする格安SIMのプランは、以下の過去記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

どうせ乗り換えるのであれば、一番お得なものを選びましょう。

ニュース④:上場企業4割が増配 今期予想

4つ目のニュースは、2023年3月8日の日本経済新聞から、「上場企業4割が増配 今期予想」です。

配当金を増額する会社がものすごく増えています。

2023年3月期は、上場企業の4割にあたる約900社が増配し、配当総額も過去最高(前期比6%アップ)となる見込みです。

日本企業の増配トレンドは、ずいぶん長いこと続いています。

このような理由もあり、リベ大でも数年前から高配当株投資をおすすめしていました。

以前は批判的な声もありましたが、景気のトレンドはこのように循環しながら伸びていくものです。

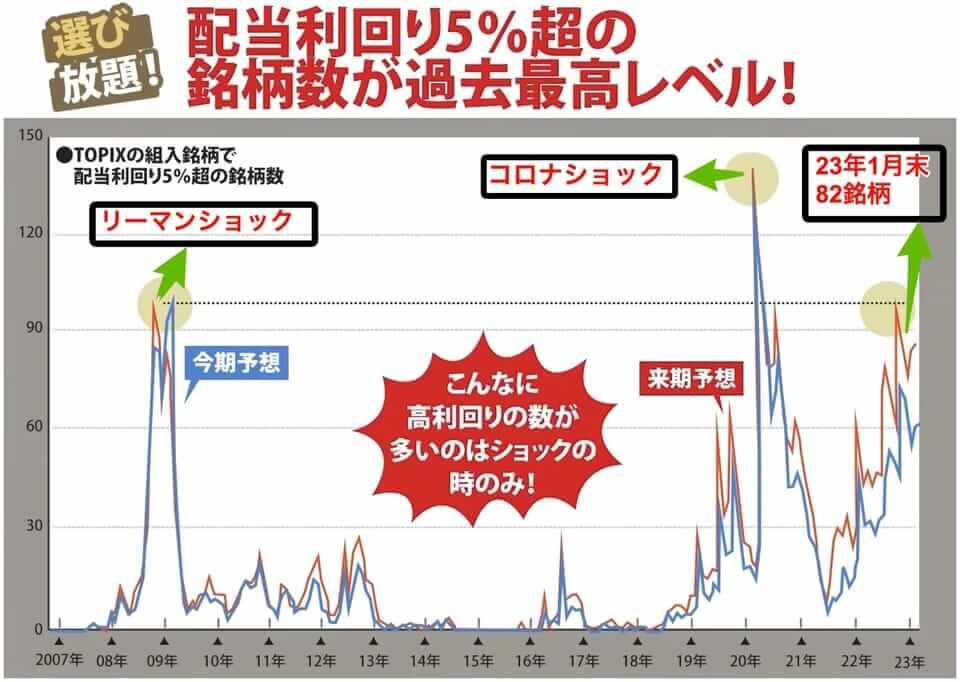

上記グラフは、TOPIX組み入れ銘柄でアナリスト予想があるもののうち、配当利回りが5%を超える銘柄数の推移です。

2023年1月末時点の数は82銘柄で、リーマンショック・コロナショックなどのタイミングに近い高水準になっています。

高配当株の“数”だけを見ると、バーゲンセール状態というワケです。

経済社会における最強の先行指数は「株価」です。

つまり株価から、以下のような図式が成り立ちます。

株価が上がっている

→ これから経済は良くなる

株価が下がっている

→ これから経済は悪くなる

今、なぜこれほど高配当株が増えているのかというと、「配当金が増えている」のに「株価が上がらない」からです。

株価が上がらない理由は、基本的には「将来の景気後退を織り込んでいるから」と考えるのが妥当でしょう。

リベ大でおすすめしている高配当株投資の目的は、「長く」「安定して」高水準の配当金をもらい続けることです。

高水準の配当金を出し続けることができるのは、高い収益性を持ち、財務の状況が健全な会社だけです。

よって、「高配当株がめちゃくちゃ増えて、選び放題!」「あれもこれも買っちゃえ!」のように、うかつな投資はしないように気をつけてください。

中には配当利回りが高いだけで、収益力・財務・成長性などが低い会社もたくさんあります。

高配当株が増えている時は、魅力的な高配当株が1社増えたら罠銘柄が5社くらい増えている感覚で見ておくべきです。

石橋を叩いて渡るくらい、慎重な銘柄選定を続けてください。

「リベ大流、高配当株投資の大前提」を解説した以下の記事も、ぜひ参考にしてください。

なおリベ大のオンラインコミュニティ「リベシティ」では、定期的に優良高配当株銘柄を紹介しています。

https://X.com/freelife_blog/status/1624229994485665797

「銘柄の選び方が分からない!」という人も参考にできる内容なので、見てみたいという人はぜひリベシティに遊びに来てください。

ニュース⑤:東京 賃貸マンションの家賃も高い “統計開始以降 最高額も”

5つ目のニュースは、2023年3月7日のNHK 首都圏ナビから、「東京 賃貸マンションの家賃も高い “統計開始以降 最高額も”」です。

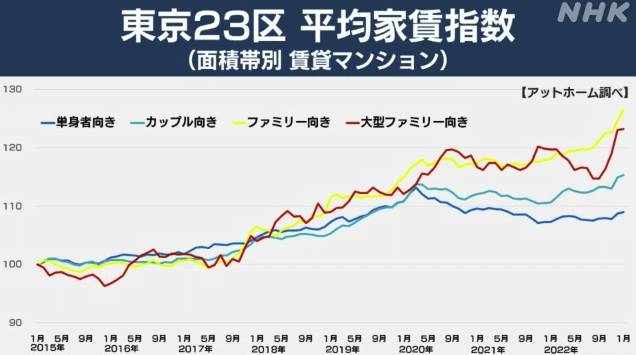

東京の家賃が、過去最高レベルに上がっています。

過去8年と比べても、かなり高い水準にあることが分かります。

2015年の家賃水準を100とすると、2023年のファミリー向け物件の家賃水準は120を大きく超えています。

つまり、たった8年で家賃が1.2倍以上になったワケです

東京23区の平均家賃は以下の通りです。

広さ30㎡以上の物件に関しては、統計を取り始めた2015年以降、最高額になっています。

最近は賃貸マンションを借りるのも高く、新築マンションを買うのも高いという状況です。

2022年、東京23区の新築マンションの平均価格は、8,236万円になっています。

(参考:日本経済新聞「首都圏新築マンション、最高の6288万円 22年平均価格」)

新築は諦めて中古マンションを買おうとした場合も、価格が高い状況は変わりません。

(参考:NHK 首都圏ナビ「東京23区は中古マンションも高い… 平均7000万円の衝撃」)

とにかく、東京23区の家にはお金がかかるという状況になっています。

中国人を筆頭に、海外のお金持ちが高級マンションを現金買いしており、「都心部は、お金持ちしか住めなくなる」と言っている人もいます。

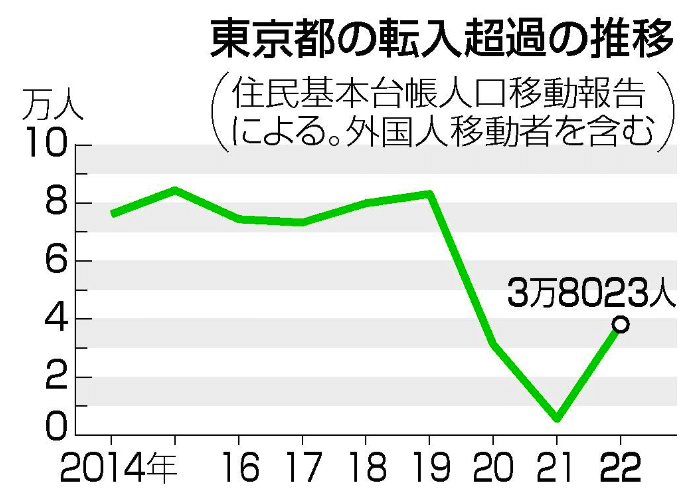

このグラフは、東京都に引っ越してきた人の数(転入者)から、東京都から引っ越していった人の数(転出者)を引いた数を表しています。

東京の人口の増え具合は、コロナ禍の2020年・2021年には歯止めがかかっていたものの、2022年には再び加速しつつあります。

このデータを見る限り、いくらお金がかかっても、やはり東京には魅力があるようです。

「どこに住むのか?」という問題は、私たちのお財布事情に大きな関係があります。

- 全世帯平均の可処分所得:全国3位

- 中間層の基礎支出(食費や家賃など):全国1位

- 可処分所得と基礎支出の差額:全国42位

(参考:日本経済新聞「20代前半、大都市に集中 東京への流入超は10年で5割増」)

要するに東京暮らしは、「よく稼ぎ・めちゃくちゃ使い・あまり貯まらない」という生活スタイルになりがちということです。

住む場所を選ぶ時は、自分の目指す生活スタイルと合っているのかをしっかり考える必要があります。

東京の家にますますお金がかかるこのタイミングは、「自分の目指す生活スタイル」や「それを実現するために良い場所」などを改めて考える良い機会かもしれません。

時代の変化が早くなっているので、しっかり考えて行動しないと、いつの間にか理想のポジションを取り損なってしまう可能性もあります。

ちなみに両学長は、お金を貯めたいのであれば、必ずしも地方移住が良いとは考えていません。

都市圏に稼ぎやすい仕事が集まるのもまた事実です。

両学長のように、都市圏に住み「かなり稼いで、そこそこ使って、たくさん貯める」というスタイルを目指すのも良いでしょう。

ニュース⑥:「たわらノーロード」一部ファンドの信託報酬率を業界最低水準に引き下げ

6つ目のニュースは、2023年3月24日のアセットマネジメントOne株式会社のリリースから、「「たわらノーロード」一部ファンドの信託報酬率を業界最低水準に引き下げ」です。

「たわらノーロード」シリーズの一部ファンドの信託報酬率が下がります。

「たわらノーロード」シリーズというのは、アセットマネジメントOne株式会社が運用する、購入手数料無料で信託報酬率も低いインデックスファンドです。

シリーズ累計の純資産総額は6,000億円を超えており、十分な規模があります。

最近では、eMAXIS Slimシリーズの影に隠れている印象を持っている人もいるかもしれません。

リベ大でも、「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」や「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」を、最も優良なインデックスファンドの1つとして紹介しています。

このような状況下で存在感を高めるために、たわらノーロードシリーズは今回の値下げに踏み切ったものと考えられます。

信託報酬率が下がった商品を、一部紹介します。

- たわらノーロード先進国株式:0.10989% → 0.09889%

- たわらノーロード新興国株式:0.374% → 0.1859%

- たわらノーロード全世界株式:0.132% → 0.1133%

- たわらノーロードバランス(8資産均等型):0.154% → 0.143%

まさに「業界最低水準」の低コストを実現しています。

例えば100万円を年利5.0%で50年運用すると約1,210万円になりますが、年利4.9%で50年運用すると約1,150万円です。

たった0.1%の差が、将来的には60万円近い差につながるワケです。

運用額や運用期間が伸びれば、この差はさらに広がります。

このようなことは「一事が万事」なので、低コストにこだわる人はお金を最高効率で増やし続け、コスト管理が雑な人は資産の伸び方もグダグダになります。

金融・投資の世界においては、「同じことをやるならコストは最安」というのが正義です。

なぜなら貯蓄型保険の中身は、超割高な手数料を取られる投資信託と、薄い保障の保険商品のセット商品だからです。

リベ大で繰り返しお伝えしているように、保険は保険、投資は投資で分けて考えましょう。

ちなみに、元本割れする貯蓄型保険の解約になかなか踏み切れないという人は、以下の記事も参考にしてください。

今回紹介した「たわらノーロード」の信託報酬率を見てしまうと、銀行の窓口で高い手数料率のファンドを買えなくなるかもしれません。

インデックス投資家としては、「低コスト万歳!」「企業努力でコストを削減してくれてありがとう!」と全力で叫び続けたいところです。

コストにこだわらない投資家ばかりだと、運用会社もコストにこだわってくれません。

今回のニュースを見て、「eMAXIS Slimシリーズから、たわらシリーズに乗り換えた方が良いの?」と感じた人もいるかもしれません。

乗り換えなくても良い理由は、eMAXIS Slimシリーズは「業界最安水準」のコスト維持を掲げており、他社がコストを引き下げると、対抗値下げをする傾向にあるからです。

と言った矢先、「eMAXIS Slimシリーズ 信託報酬率引き下げ!」のニュースが飛び込んできました。

8つのファンドについて、5月11日から信託報酬率が引き下げられることが決まりました。

たわらノーロードの信託報酬率引き下げ発表から、1週間足らずでの対応です。

| eMAXIS Slimシリーズ | たわらノーロードシリーズ | 信託報酬率の比較結果 | ||

| 商品 | 信託報酬率 | 商品 | 信託報酬率 | |

| 先進国株式 インデックス |

0.09889% | 先進国株式 | 0.09889% | 同じ |

| 新興国株式 インデックス |

0.1859% | 新興国株式 | 0.1859% | 同じ |

| 全世界株式 (オール・カントリー) |

0.11325% | 全世界株式 | 0.1133% | eMAXIS Slimの勝ち (信託報酬率が低い) |

| バランス (8資産均等型) |

0.143% | バランス (8資産均等型) |

0.143% | 同じ |

※上記は税込表示 2023年4月6日時点の情報に基づく

eMAXIS Slimシリーズが、たわらノーロードシリーズをガッツリ意識していることが分かるでしょう。

ニュースリリースにも「以下の引き下げは他社類似ファンドの情報を基に決定されたものです」とハッキリ書かれています。

業界最低水準の運用コストを求める際、こちらで乗り換えをしなくても勝手にコストの引き下げをしてくれる意味でも、eMAXIS Slimシリーズはやはり優良ファンドです。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)やeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)は、これからも安心して長期で持ち続けられるファンドといえるでしょう。

ニュース⑦:児童手当、所得制限撤廃へ

7つ目のニュースは、2023年3月25日の日本経済新聞から、「児童手当、所得制限撤廃へ」です。

政府が3月末にまとめる少子化対策の叩き台について、主な内容が判明しました。

その柱として、児童手当の所得制限撤廃が明記されそうです。

現在の児童手当は、15歳までの子どもがいる世帯に対し、原則月1万円~1万5千円が支給されています。

児童手当を全て貯めると約200万円になるため、高校以降の学費のアテにしている家庭も少なくありません。

年収が高い家庭の場合、減額もしくは支給されないという残念な事態が発生します。

具体的には、以下のようなイメージです。

- 世帯主の年収が960万円以上

→ 月5千円に減額 - 世帯主の年収が1,200万円以上

→ 完全に支給されない

実際両学長の周りにも、支給を受けられない人がたくさんいるそうです。

人よりも多く稼いで税金をたくさん納めた結果、本来もらえるはずの児童手当がもらえないというのは、釈然としない気持ちになる人も多いでしょう。

よって、児童手当の所得制限は高所得者層にはかなり評判の悪い制度です。

このような制度を維持しつつ、「なんで少子化が止まらないんだろう…」というのは、少しナンセンスかもしれません。

また子どもに関する話題は、「子どものいる家庭」と「子どものいない家庭」で対立構造になりがちです。

しかし経済という大きな面では、長い目で見ると利害は一致しているはずです。

子どもが増えるというのは、未来の働き手・消費者・納税者が増えるということです。

つまり、結果的には日本で暮らす全てのプレイヤーに恩恵があるはずです。

このような経済的メリットを抜きにしても、以下のような社会になれば多くの人が幸せになれるでしょう。

子どもを持ちたいと思う人が、迷わず子どもを産める豊かな社会。

生まれてきた子どもが、豊かに暮らせる社会。

リベ大では少しでもこのような社会に近づくように、微力ながら皆さんの収入・資産アップに貢献していきたいと考えています。

また今回のようなニュースについても、積極的に発信し続けていきます。

所得制限の撤廃を含めた児童手当の改正案のまとめは、以下の通りです。

- 所得制限の撤廃

- 対象年齢を15歳 →18歳に引き上げ

- 多子世帯への加算(子どもの数が増えたら支給額を増やす)

見直しの時期までは踏み込まれないようですが、引き続き続報を待ちましょう。

新しい情報があれば、リベ大でもタイムリーに解説していきます。

ニュース⑧:2022年の都内現金落とし物、最多39.9億円 コロナ緩和が影響か

8つ目のニュースは、2023年3月15日の毎日新聞から、「2022年の都内現金落とし物、最多39.9億円 コロナ緩和が影響か」です。

東京では、毎日1,000万円以上のお金が落とし物として届けられているそうです。

- 落とし物として警視庁に届けられた現金:約39億9,700万円

- 届けられた現金のうち持ち主に返還された金額:約29億5,000万円

- 拾った人に引き渡された金額:約4億8,000万円

届けられた現金は、これまで最多だった2019年の約38億8,400万円を超えて過去最多だったそうです。

拾った人に渡された金額が全部で4億8,000万円だったことから、取りに来ない人も結構いることが分かります。

ここまで落とし物が増えている理由について、記事では以下のように書かれています。

新型コロナウイルスの水際対策の大幅緩和や、社会経済活動の再開で人の流れが急に戻ったことが影響しているのではないか。

この記事から皆さんにお伝えしたいことは、「現金を持ち歩くのは、極力やめましょう!」ということです。

もちろん、緊急用に最低限の小銭・紙幣は持っておいた方が良いでしょう。

- ATMなどで下ろすのに手間がかかる。

- 持ち運びが面倒。(財布が小銭でパンパンになる)

- 支払い時、紙幣や小銭を数えるのに手間がかかる。

- おつりの計算・手渡しに手間がかかる。

- 今持っている以上の金額は使えない。

- 紛失・盗難に遭ったら戻ってきにくい。

- 手垢など、衛生面が良くない。

- 千円札は、約1~2年でボロボロになり廃棄が必要。

- ポイントなども一切付かない。

最近では、クレジットカードとスマホだけで多くの店で支払いが可能になりました。

決済のラクさやポイント面の有利さなどを考えると、完全に現金の上位互換と言っても良いでしょう。

そして家計簿アプリと連動させれば、収支の把握も簡単です。

仮に悪用された場合も、正しく対応していれば被害額を負担する必要はありません。

またスマホは、きちんとロックをかけておけば第三者が使うことはできません。

事前に設定しておくことで、スマホが今どこにあるのかを検索することもできます。

「キャッシュ is King」というのはその通りですが、なにも現金で持っておく必要はありません。

王様には、銀行口座や証券口座など、安全なところにいてもらいましょう。

まとめ:2023年3月版のお金のニュースを振り返ろう

2023年のお金のニュース、今回読んでもらった人は25本のニュースノックを受けたことになります。

今年も全ての球を取りにいく人は、間違いなくお金に強くなっていくでしょう。

自分が当たり前だと感じているお金の話が、友人に話してみたら「なんだそのマニアックな話は!」のように変わっていくはずです。

また、リベ大のオンラインコミュニティ「リベシティ」は、資産を増やす実戦の場として最高の街なので、興味のある人ある人はチェックしてみてください。

それでは、今月も最後はイチロー氏の名言を紹介します。

「小さなことを積み重ねることが、とんでもないところへ行くただ一つの道」

これからもリベ大を通じて、少しずつお金に関して学んでいきましょう。

その結果として、年収が400万円から450万円にアップしたり、年間貯金額が40万円から60万円にアップしたりという成果につながることを願っています。

関連記事

▼今回の記事に興味を持ってくれた人に読んでほしい記事はこちら!

「お金にまつわる5つの力」を磨くための実践の場として、オンラインコミュニティ「リベシティ」をご活用ください♪

同じ志を持った仲間と一緒に成長していきましょう!

リベ大の書籍

貯める・増やす・稼ぐ・使う・守る…一生お金に困らない「5つの力」の基本をまとめた一冊!

2025/8/6発売

家族みんなが漫画で楽しく学べるお金の教養エンターテインメント!