こんにちは、こぱんです!

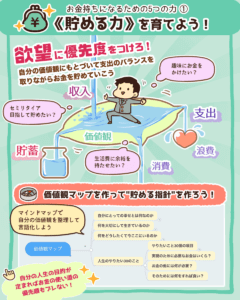

リベ大では、経済的自由を目指すための「貯める力」、支出のバランスをコントロールする力に関する情報も発信しています。

▼図解:貯める力

しかし、その一方で、「使う力は大丈夫かな?」と少し心配になることもあります。

お金は使わない限り、価値を引き出すことができません。

だからこそ、ぜひ「使う力」も意識してほしいのです。

▼図解:使う力

1億円を抱き抱えたままお墓に入ることになる

ただお金を貯め込むだけの人生になる

過度にお金を貯め込むことは、自分の人生を無駄遣いするようなもので、社会にも悪影響を与えます。

そのため、世界の学者・作家の中には「お金は腐らせるべきだ」と言う人もいます。

そこで今回は、「腐るお金」と幸せになるための「旬なお金」の2つについて、具体例を交えて解説します。

- 「腐るお金」の考え方

- 「旬なお金」の使い方

特に、下記に当てはまる人にはおすすめの内容です。

- 節約生活に疲れてきた

- 投資の成績に一喜一憂している

- お金を貯め込み増やすばかりで、お金から豊かさを引き出せていないと感じている

目次

解説動画:幸せなお金持ちになりたいなら知っておくべき「腐るお金」と「旬なお金」

このブログの内容は下記の動画でも解説しています!

「腐るお金」の考え方について

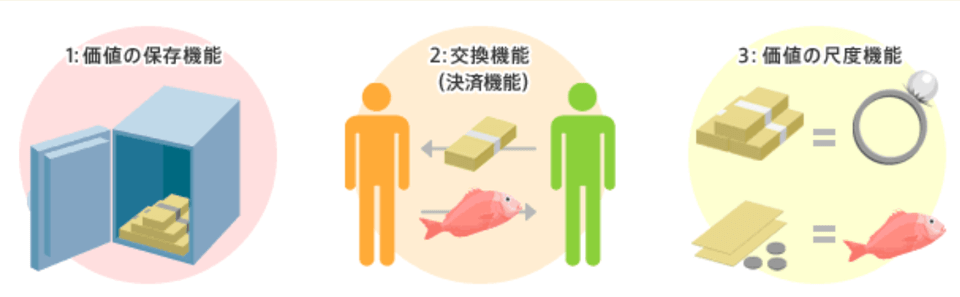

一般的な「お金の3つの機能」

一般的に、お金には3つの機能があると言われています。

- 価値の保存機能(銀行に預けたり、金庫にしまっておけば富を蓄えられる)

- 交換機能(買い物などの取引に使える)

- 価値の尺度機能(安いものと高いものの区別がつく)

教科書的な説明では、お金が持つ機能は上記の「価値の保存機能」「交換機能」「価値の尺度機能」の3つです。

しかし、この3つの機能の中には、最も重要なお金の機能が入っていません。

最も重要なお金の機能:「自己増殖機能」

実は「お金はお金を生み出す」という自己増殖機能こそが、最も重要なお金の機能です。

銀行預金を例に挙げれば、銀行に預けておくと、1年後には利息がついてお金は増えているでしょう。

金融が発達した現代では、お金を株式や債券に変えていけば、ますます早いスピードで自己増殖していきます。

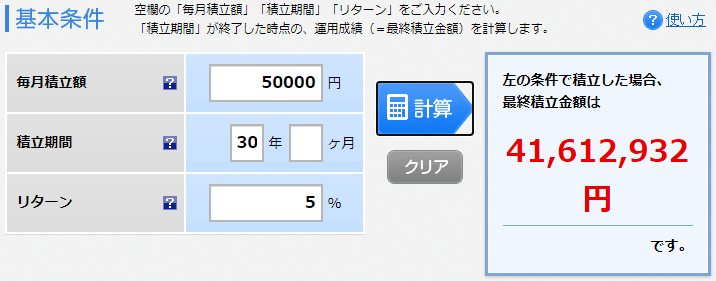

もし、月5万円の貯蓄を年利5%で運用すれば、30年後には約4,160万円になります。

上記の例において、元本は1,800万円(5万円 × 12ヶ月 × 30年)しかないので、お金の「自己増殖の凄さ」が分かります。

このお金の自己増殖機能を、「グロい」と表現している人もいるほどです。

例えば「空っぽの冷蔵庫が、いつの間にか牛肉とジャガイモでいっぱいだった!」とはなりません。

食べ物は放置すれば腐っていき、消費すればなくなりますが、お金は違います。

使わなければなくならない

貯め込めば貯め込むほど、自己増殖して増えていく

今まさにお金持ちになっている人の正体は、このお金の特徴に気づいた人たちなのです。

皆さんもお金持ちになりたいなら、ひたすら「貯め込んで自己増殖させていく」しかありません。

しかし、ひたすらお金を貯め込み続けることの弊害もあります。

お金持ちが自分のところでお金を閉じ込める

→ 社会にお金が流れなくなる

→ 経済が停滞してしまう

お金が流れず苦しんでいる人の中には、コロナ禍でお客さんが来なくて困っている飲食店のオーナーもいます。

「S&P500なんか買ってないで、うちでお金を使ってくれ!そうすれば、人件費も、家賃も、仕入れ先への材料費も払えるのに…。」

スタッフ、大家、取引先にお金が流れれば、そこから経済が動くという事実も、みなさんは理解しておくべきでしょう。

そんな、人がお金を溜め込んでしまう理由でもある「お金の自己増殖機能」に気づき、対策を考えた人がいました。

「もしお金が腐っていくなら、人はお金を貯め込まなくなって、経済がキレイに循環するのでは?」そんな発想から生まれたのが「腐るお金」です。

お金が腐っていくと経済はどうなるのか?

世界大恐慌後の1932年、オーストリアにヴェルグルという町がありました。

町は大きな負債を抱え、失業者が溢れていたのです。

そこで当時の町長が、経済対策として1ヵ月につき1%ずつ価値が低下するお金を発行しました。

月初めに額面の1%分のスタンプを買って紙幣に貼らないと、お金が使えないシステムです。

このお金は持っていても増えないばかりか、だんだん価値が減っていくので、人々はどんどんお金を使うようになりました。

さらに、お金の価値が毎月減るということは、お金を借りても利子を払う必要がなくなるため、皆はお金を借りて仕事を始めましたのです。

そんなヴェルグルの町は、腐るお金を発行して2年が過ぎたころには大きく変わっていました。

町から失業者の姿が消えた

税収も増えて町の負債は消滅

腐るお金の導入で、オーストリア国内最速で、世界恐慌から立ち直った町となったのです。

これは「ヴェルグルの奇跡」と呼ばれ、実は最近、日本でも「腐るお金」は活躍しています。

最近日本でも活躍した「腐るお金」

最初に「腐るお金」として期待されたのが、コロナウィルス感染症拡大の経済対策で配られた、一律10万円の「特別定額給付金」です。

ただ、残念ながら「ヴェルグルの奇跡」と違い、その大半が貯金に回ってしまいました。

麻生太郎副総理兼財務相は24日、新型コロナウイルス対策で配られた一律10万円の「特別定額給付金」の多くは貯金に回り、景気浮揚効果は限定的だったとの認識を示した。

その一方で、GoToトラベルで配られた「地域共通クーポン」は、まさに「腐るお金」として活躍しました。

旅行代金の15%相当額が、地域共通クーポンとして配布

旅行期間中に限り、旅行先の都道府県 + 隣接都道府県で使用可能

お釣りは出ない

そして、地域共通クーポンは、旅行期間中に使い切らなければ紙切れになるものでした。

まさに「腐るお金」ですが、実際の運用においては課題も見つかっています。

電子クーポンを使ってもらうには対応が煩雑

受け取ったクーポンの現金化に時間がかかる

それでも、地域共通クーポンのおかげで経済的に助かったお店も多かったでしょう。

もし「現金キャッシュバック」だったら、使わないで貯め込む人の方がはるかに多かったはずです。

- 必ずある程度のお金は貯めこむべき

- お金を貯めることばかりに目がいって、超ドケチになってはいけない

お金が「自由の土台」である以上、「自由に暮らしたい!」と願うなら、ある程度のお金は必ず貯めこまなくてはいけません。

しかし、超ドケチとなれば、お金は流れず、経済も動かない悲劇に繋がります。

使う力とのバランスが大事だからこそ、「お金を腐らせなければ…」という考えも生まれるわけです。

ちなみに今、ドイツ・バイエルン州では、「キームガウアー」という腐るお金が流通しているそうです。

キームガウアーの最大の特徴は、使わなければその価値が一定割合で下がっていくことである。(中略)正確には、3ヶ月ごとに紙幣価値の2%が失われていく。(中略)キームガウアーは強い購買力を保持し、ユーロよりも2.9倍の速さで流通していると推定されている。

だからこそ、ムダな支出を抑える「貯める力」だけではなく、旬なものにはお金を出す「使う力」も大切なのです。

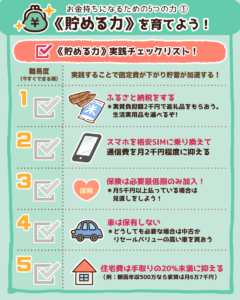

「貯める力」を高めてムダな支出を抑制する

その一方で「旬なお金」にはキッチリ使っていく

そこで次は、「旬なお金の使い方」について具体的に解説していきます。

旬なお金の使い方について

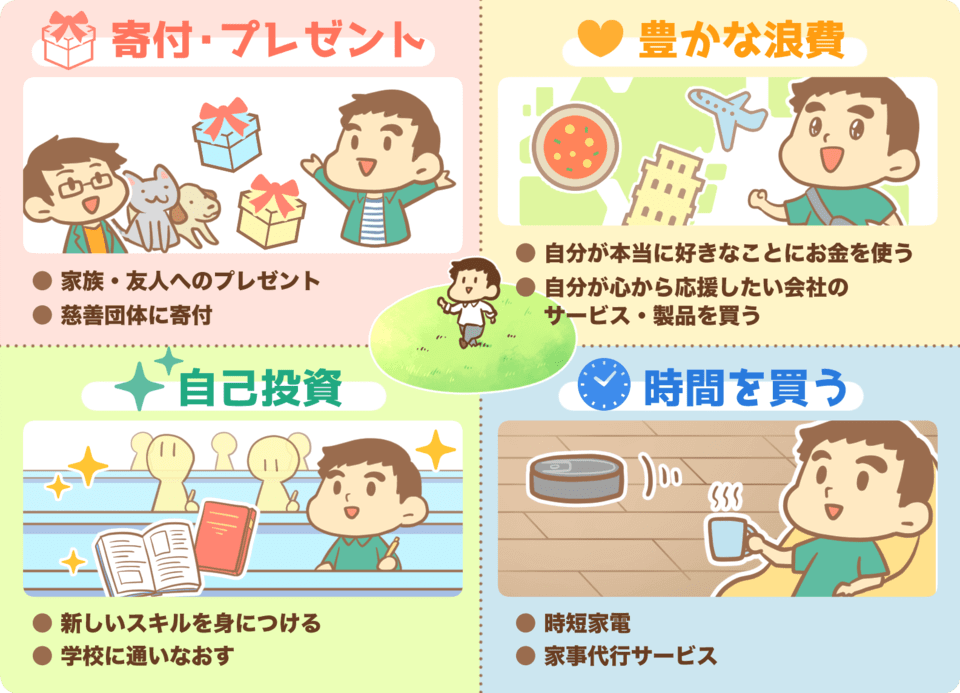

リベ大書籍「お金の大学」では良いお金の使い方も紹介しています。

- 寄付・プレゼント(家族や友人へのプレゼント)

- 豊かな浪費(自分が本当に好きなことにお金を使う)

- 自己投資(新しいスキルを身につける)

- 時間を買う(時短家電、家事代行サービス)

食材に食べ時、旬があるように、お金にも使い時、旬があります。

そこで今回は、「お金を使うタイミング」という切り口で解説します。

「使う力」における正解は人それぞれですが、ひとつの考え方として、皆さんの「貯める力」と「使う力」のバランスをとるヒントになれば幸いです。

毎年50万円、100万円と貯蓄ができるようになり、さらに資産運用によってお金が増え始めると、以下のような悩みを持つ人は少なくありません。

「これ…買って良いのかなあ…。」

「買わない方がお金貯まるしなぁ…。」

「お金使うのもったいないしなぁ…。」

このような悩みは、「貯める力」が高まってしまったがゆえの弊害です。

そんな時は「旬のお金かどうか」という軸で考えると、お金を使うべきかどうか判断しやすくなります。

例えば、自分に以下のような問いかけをしてみましょう。

「これは、今買わないと価値がないものなのか?」

「それは、今じゃないとできないことなのか?」

「同じ金額を支出するなら、今がベストなタイミングなのか?」

- ①レアなイベント(オリンピックなど)

- ②親孝行

- ③子供の教育費

旬なお金の使い方①:レアなイベント(オリンピックなど)

過去、日本で行われた夏のオリンピックは1964年の東京オリンピックだけです。

2021年の東京オリンピックは、57年ぶりとなります。

最も楽しめる年齢の時に、このイベントに当たるどうかはまさに運次第と言えるでしょう。

その時、同じ1,000円でお弁当を買っても、まったく価値は違います。

- コンビニでお弁当を買って食べる

- オリンピックの競技場で買ったお弁当を食べる

なぜなら、オリンピックなどのレアなイベントで使うお金が「旬のお金」だからです。

旬なお金の使い方②:親孝行

「もっと親孝行しておけば良かった」というのは、多くの人が抱く後悔の代表です。

久しぶりに実家に帰ると、白髪混ざりで小さくなった親の姿を見て、ビックリしたことはありませんか?

親孝行は、いつかできなくなる日がきます。

手元にある10万円を複利3%で運用するよりも、そのお金で旅行をして思い出を作った方が、人生は豊かになるかもしれません。

つまり、親孝行のためのお金もまた、「旬のお金」と言えるでしょう。

旬なお金の使い方③:子供の教育費

子供というのは、熱しやすく冷めやすいものです。

「あれがやりたい!これがやりたい!」という言葉に乗せられて、何でも習い事をさせていたら、家計はあっという間に破綻してしまうでしょう。

しかし、幼少期・思春期の経験は、その後の人生に非常に大きな影響を与えます。

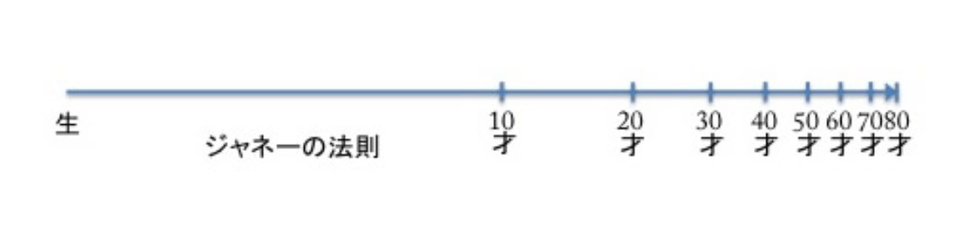

皆さんも歳をとるたびに、時間が経つのが早くなると感じませんか?

実は、「0歳~20歳までの20年間」と「21歳~80歳までの60年間」は、体感では前者の方が長いそうです。

歳を重ねるごとに体感時間が短くなっていくことを、ジャネーの法則と言います。

この記事を読んでいる皆さんは、体感時間でいうと、おそらくとっくに人生の折り返し地点を過ぎています。

言うまでもなく若い時の時間は、貴重です。

子供が15歳になった頃、

「ようやくウチの家計にもゆとりができた。やりたいことをやらせてあげよう。」と言っても、もう子供の熱は冷めているでしょう。

いろいろなことを吸収できる、最高の時期を逃してしまっているかもしれません。

小さな子どもへの投資が、何より価値の高いものになりえるのは「旬のお金」だからでしょう

学長にとっての「旬のお金」

今、学長にとって一番「旬なお金」は、YouTube、リベシティなど、リベラルアーツ大学に関わっているたくさんの仲間たちへのお金です。

リベ大のサービスは、利益最優先でやっているものではありません。

本気で商売をしているYouTuberから見れば、「もっとがっつりマネタイズしなよ」と笑われてしまうでしょう。

そのため、関わっている仲間たちに「リベ大一本だけで食べていける」ようなお金を払うことは、なかなか難しいのが現状です。

しかし、たとえ少なかったとしても、可能な限りのお金を払えれば、以下のように皆がハッピーになれる形が作れます。

今より良いコンテンツを継続的に多くの人に届けることができる

仲間たちも副業収入が得られるようになり小金持ちに近づける(「稼ぐ力」でいう事業所得)

今、リベ大の各種コンテンツが伸びているのは、運とタイミングに恵まれたからに間違いありません。

時代が少し違えば、このように人気は出なかったでしょう。

今、ここでリベ大サービスにお金を使い続ける

情報発信の質を高める

みんながハッピーになれる形を作る

これは、まさに今しかできないことです。

1年遅れていたら成立はせず、手を抜いてしまえば、すぐに流れは変わってしまいます。

旬なお金を使う時の注意点

「旬なお金」を使う時の注意点は、限定という言葉に惑わされないことです。

ハロウィンやクリスマスなどのイベントの度にお金を使っていたら、いくらあっても足りません。

自分で「これは旬なお金だ!」と判断するのと、他の人に「これは旬だ」と思い込まされるのでは全く違います。

「収入の10%を自分のモノとして取っておけ」というバビロンの大富豪の教えがあります。

旬なお金の判断に自信がない人は、最低限この原則を守っておけば良いでしょう。

関連動画

確実にお金が貯まる7つの教訓 ~90年以上語り継がれている『お金持ちになるための絶対的ルール』~【マンガで解説】

言い換えれば、下記のような場合は、お金の使い方が間違っていることが多いです。

もちろん、人生には原則から外れた使い方をしなければいけない時もあります。

しかし原則というのは、いつどんな時でも成立するから原則なのです。

ヘタに例外を作ると、10人のうち9人は失敗してしまうので、くれぐれも気を付けてください。

これを機に、自分にとっての「旬のお金」を考えてみるよ!

まとめ:「貯める」と「使う」のバランスを見極めて幸せなお金持ちになろう

今回は、「腐るお金」と幸せになるための「旬なお金」の2つについて解説してきました。

- 「腐るお金」の考え方

- 「旬なお金」の使い方

お金には自己増殖という「グロい」機能があるので、人は無限に貯め込み続けます。

なぜなら、お金持ちになるには、それが一番合理的だからです。

オーストリアのヴェルグルで導入されたような、1ヵ月ごとに1%ずつ価値が減少する「腐るお金」は、日本には流通していません。

そのため、お金持ちを目指し始めた人は、ついついドケチになってしまいます。

お金を貯め込むことばかりで使わないことは、社会にとっても、本人にとっても不幸なことです。

「貯める力」と「使う力」のバランスこそが、幸せな金持ちになる重要なポイントです。

上手にお金を使うには、そのお金が「旬なお金」かどうか、ぜひ、自分に問いかけてみてください。

「これは、今買わないと価値がないものなのか?」

「それは、今じゃないとできないことなのか?」

「同じ金額を支出するなら、今がベストなタイミングなのか?」

→ 答えがYesなら、その支出は価値の高い支出

今回のように、なかなか答えのでない話も含めて、リベシティではお金にまつわる5つの力について学ぶことができます。

さらに学長マガジンでは、両学長の事業家目線の話もたくさん知れるので、興味のある人はぜひご参加ください。

「貯める力」が育ち始めると、今度はなかなかお金を手放せなくなります。

このようなことを考えているうちに、お金を使う旬はあっという間に過ぎ去っていきます。

お金は上手に使うと、間違いなく幸福度が上がります。

「価値観マップ」は、自分が何にお金を使うと幸せになれるのか知るためのツールとしてもおすすめです。

また価値観マップを作っていない人は、ぜひ作ってみてください。

すでに作っている人も、価値観は変わっていくため、定期的に見直したり、タイムバケットも作ってみましょう。

これからも一緒に学んで、自由への道を歩んでいきましょう^^

以上、こぱんでした!

「お金にまつわる5つの力」を磨くための実践の場として、オンラインコミュニティ「リベシティ」をご活用ください♪

同じ志を持った仲間と一緒に成長していきましょう!

リベ大の書籍

貯める・増やす・稼ぐ・使う・守る…一生お金に困らない「5つの力」の基本をまとめた一冊!

2025/8/6発売

家族みんなが漫画で楽しく学べるお金の教養エンターテインメント!

▼「お金の使い方について学びたい!」という人に読んでほしい記事がこちら!