突然ですが、皆さんはマイナンバーカードを持っていますか?

マイナンバーカードの取得に関しては、人によって状況・考え方は様々でしょう。

「とっくに取得したよ!確定申告でもマイナンバーカードを使っているよ!」

「実はまだ通知カードのまま保管しているよ。」

「身分証明書は運転免許証で十分だから、作る必要性を感じないよ。」

マイナンバーカードは政府のデジタル化事業の1つとして、2016年1月から交付が開始されました。

2024年3月時点のマイナンバーカードの交付率は、約79.7%です。

(参考:総務省「マイナンバーカード交付状況について」)

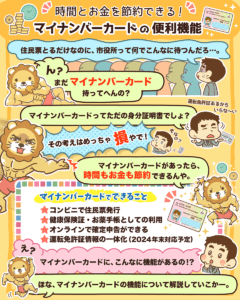

そこで今回の記事では、マイナンバーカードを使ったお金と時間の節約法について解説します。

リベ大は、あくまで体感ベースですが「デジタル化の速さと資産総額には相関関係がある」と考えています。

マネーリテラシーが高い人ほど時間の価値を理解しているため、デジタル化に積極的です。

デジタル化によって生産性を上げ、時短によって生まれた時間で新しい取り組みをしている人もいます。

今回の記事を読めば、マイナンバーカードの活用により身の回りをデジタル化でき、どのように時間とお金を節約できるかが分かります。

以下の図解を見てから記事を読み進めると理解しやすくなるので、参考にしてください。

▼図解:100%得するマイナンバーカード

目次

解説動画:【100%トクする】マイナンバーカードでできる「時間とお金」の節約法について解説

このブログの内容は以下の動画でも解説しています!

マイナンバーカードでできる時間とお金の節約法5選

マイナンバーカードでできる時間とお金の節約法は以下の5つです。

- ①保険証不要!医療のデータを簡単に管理できる

- ②手間を削減!確定申告でふるさと納税の申告が簡単にできる

- ③スマホで簡単!公的年金を確認できる

- ④役所に行かなくてOK!コンビニエンスストアで各種証明書を取得できる

- ⑤オンラインで完結!電子申告で青色申告特別控除を活用できる

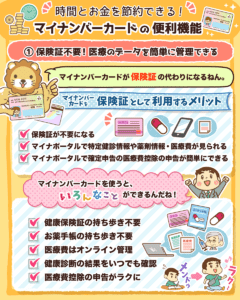

節約法①:保険証不要!医療のデータを簡単に管理できる

ほとんどの人は、病院に行く時に保険証(健康保険被保険者証)を持っていくはずです。

しかしマイナンバーカードがあれば、保険証の代わりにできます。

実は、マイナンバーカードを保険証として利用すると、以下のような3つのメリットがあります。

- ①就職や転職時も保険証の切り替えが不要になる

- ②特定健診情報や薬剤情報・医療費が簡単に確認できる

- ③確定申告の医療費控除の申告が簡単にできる

メリット①:就職や転職時も保険証の切り替えが不要になる

リベ大で学ぶ皆さんの中には、年収アップのために転職したり、会社から独立して個人事業主になったりする人もいるでしょう。

その場合、今までは保険証の切り替え手続きが必要で、手続き中は保険証が手元にありません。

そうなると、医療費を3割ではなく10割支払う場面があるかもしれません。

しかし、マイナンバーカードを保険証として利用する場合、就職や転職をしても切り替えが不要です。

今後、日本では転職や独立など、1つの会社に囚われない働き方をする人が増えていくでしょう。

そんな時代で、毎回保険証の切り替えに時間を使う必要はありません。

ただ、全ての医療機関や薬局がマイナンバーカードの保険証利用に対応しているわけではありません。

「マイナ受付」と書かれているステッカーやポスターを確認したり、厚生労働省のホームページで対象を確認してみましょう。

メリット②:特定健診情報や薬剤情報・医療費が簡単に確認できる

皆さんは、行政手続きのオンライン窓口であるマイナポータルをご存知でしょうか?

オンライン申請のほか、行政機関等が保有する自身の情報の確認やお知らせ通知を受け取れます。

マイナポータルにログインして確認できることは以下の通りです。

- 医療機関を受診して受け取った薬の情報

- 医療機関に支払った医療費の情報

- 特定健診などの健診結果の情報

- 保険証の情報

つまり、お薬手帳や保険証を持ち歩く必要は無くなり、医療費や健康診断の結果をいつでも確認できます。

マイナポータルで薬剤情報や医療費を管理できると、お薬手帳を探す手間や、医療費の領収書紛失時の再発行の手間が無くなります。

メリット③:確定申告の医療費控除の申告が簡単にできる

医療費控除は、1年間に原則10万円以上の医療費を支払った場合に受けられる税金の控除です。

マイナポータルからその年の医療費通知情報(保険診療分)を取得すると、医療費控除の申告が簡単にできます。

皆さんの中にも、医療費控除の申告に以下のような手間をかけていた人も多いでしょう。

- 医療機関ごとの領収書を整理

- エクセルなどに1つ1つ入力

- 医療費の明細書を作成

注意点としては、医療費控除の対象となる、通院する際に利用したバスや電車などの交通費(領収書不要)は別途計算する必要があります。

交通費はマイナポータルに反映されないので、忘れずに記録をつけるようにしましょう。

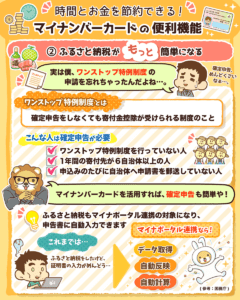

節約法②:手間を削減!確定申告でふるさと納税の申告が簡単にできる

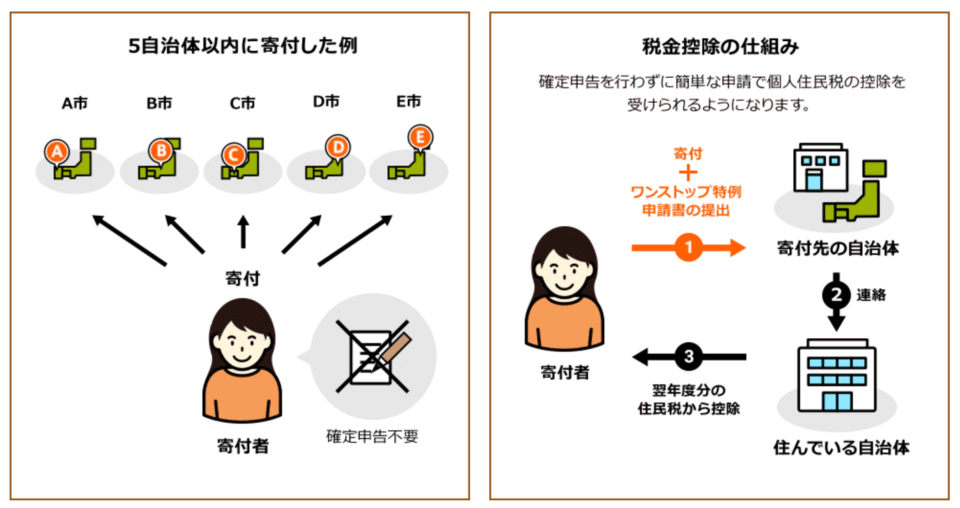

ふるさと納税とは、自治体に寄附した金額の一部(一般的には寄附金額の合計から2,000円を引いた金額)が所得税や住民税から控除される制度です。

仕組みを分かりやすく示したのが、以下の図解になります。

そして、寄附をした自治体によっては、自治体から返礼品を受け取れます。

なお、ふるさと納税については過去の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてください。

ふるさと納税において、確定申告をしない人はワンストップ特例制度が利用できます。

寄付した自治体が年間で5自治体以内であれば、確定申告を行わなくても寄付金控除を受けられるワケです。

一方で、確定申告をする人はワンストップ特例制度が使えません。

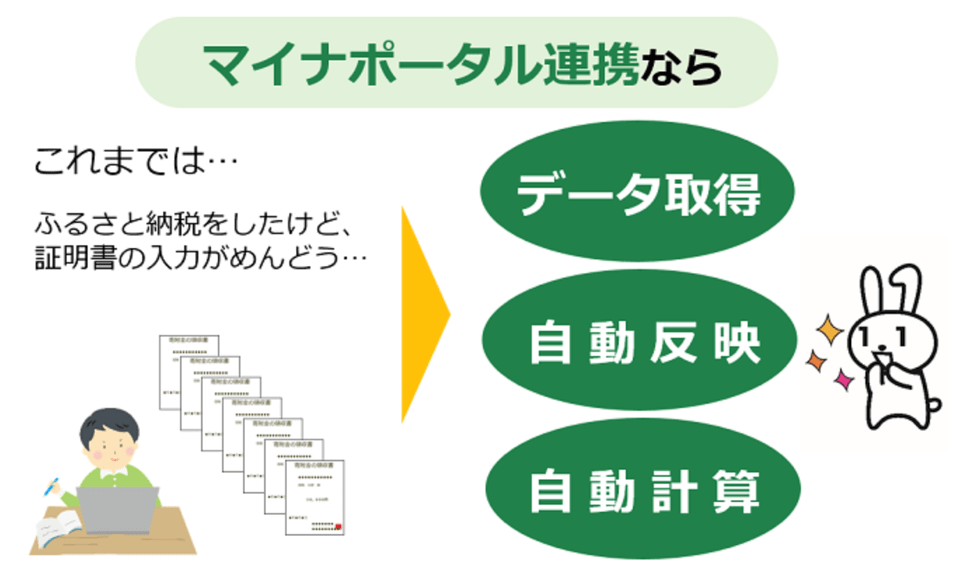

この場合にマイナンバーカードを活用すれば、マイナポータル連携によって、ふるさと納税の情報をまとめて取得し、確定申告書に自動入力できるので、簡単に確定申告ができます。

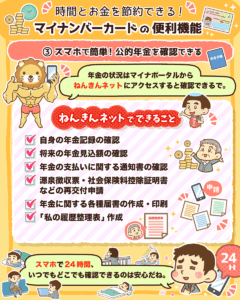

節約法③:スマホで簡単!公的年金を確認できる

皆さん、年金手帳が2022年4月に廃止されたのを知っていましたか?

年金手帳もデジタル化され、オンラインで確認できるようになりました。

年金の状況については、マイナポータルから「ねんきんネット」にアクセスすることで確認できます。

ねんきんネットは、インターネットを通じて24時間どこからでも年金の情報を手軽に確認できるサービスです。

具体的には、以下の9つがねんきんネットで行えます。

- 自身の年金記録の確認

- 将来の年金見込額の確認

- 電子版「ねんきん定期便」の確認

- 電子版「被保険者記録照会回答票」の確認

- 年金の支払いに関する通知書の確認

- 源泉徴収票・社会保険料控除証明書などの再交付申請

- 年金に関する各種届書の作成・印刷

- 持ち主不明の年金記録の検索

- 「私の履歴整理表」作成

マイナンバーカードがあれば、マイナポータルから簡単に自分の年金の状況を確認できます。

老後のお金については、多くの人が公的年金を柱として考えているはずです。

節約法④:役所に行かなくてOK!コンビニエンスストアで各種証明書を取得できる

引越しや就職などライフスタイルが変わる場面や、会社や不動産の登記をする場面で、住民票の写しや印鑑登録証明書などが必要になることがあります。

そんな時、役所の窓口に行くために平日に休暇を取ったり、朝一で役所に行ったのに長時間待たされたり、という経験はありませんか?

各種証明書を取得するには、役所まで行く時間や手続きをする時間、受け取るまでの待ち時間など、膨大な時間がかかります。

しかし、マイナンバーカードを使えば、毎日6時30分から23時までなら全国最寄りのコンビニで簡単に証明書が取得でき、多くの時間を節約できます。

- 住民票の写し

- 住民票記載事項証明書

- 印鑑登録証明書

- 各種税証明書

- 戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)

- 戸籍の附票の写し

※一部のキオスク端末(マルチコピー機)がない店舗では取得できません

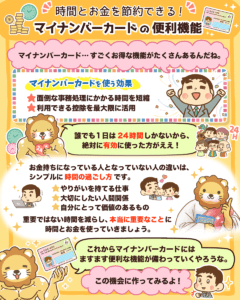

1日の時間は、どんな人も24時間しかありません。

皆さんも、リベ大両学長も、投資の神様であるウォーレン・バフェット氏も、同じ24時間を過ごしています。

同じ時間を過ごしているにもかかわらず、数カ月、数年が経過した後に、お金持ちになっている人とそうでない人がいるのは、時間の過ごし方が違うからです。

時間の使い方は、たいていの場合において「一事が万事」です。

ちょっとした無駄な時間の使い方をしている人ほど、トータルで見ても無駄な時間ばかりを使っていて、その結果時間が無くなってしまいます。

大切なことに時間を使うためには大きな無駄を潰すのが一番ですが、まずは小さな無駄を潰すことから始めましょう。

役所の窓口で使う時間は、多くの人にとって価値が低い時間のはずです。

自分にとって価値の無い行動はどんどん時短して、価値のある行動に時間を使いましょう。

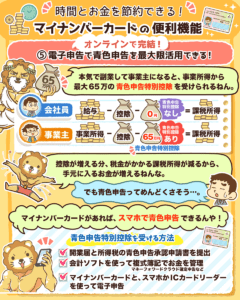

節約法⑤:オンラインで完結!電子申告で青色申告特別控除を活用できる

マイナンバーカードとマイナポータルを活用すれば、オンラインの電子申告で各種控除を簡単に受けられるようになり、時短と節税につながります。

控除とは、金額などを差し引くことを意味します。

所得税や住民税という税金は、給与に対してかかるわけではなく、給与から色々な控除を差し引いた後の課税所得に対してかかります。

そして課税所得の計算は、以下の計算式で表すことが可能です。

- 会社員の場合:給与所得 - 控除 = 課税所得

- 個人事業主の場合:売上 - 経費 - 控除 = 課税所得

つまり、控除をたくさん増やせると課税所得が減り、結果的に税金も減ります。

しかし残念ながら、控除の1つである青色申告特別控除(最大65万円)は個人事業主が事業所得に対して使える控除なので、給与所得しかない会社員は使えません。

会社員でも副業(事業)に取り組むことで、青色申告特別控除を活用できるようになります。

踏み出し方が分からないという人は、ぜひ以下の記事も参考にしてください。

また、どのような副業を始めたら良いか分からないという人もいるかもしれません。

そんな時は、リベ大がオススメする副業15選+αの中で、興味のあるものから始めてみましょう。

以上、マイナンバーカードでできる時間とお金の節約法5選について解説しました。

今回紹介した以外にも、マイナンバーカードを利用した行政手続の簡略化はありますし、今後ますます便利になっていくはずです。

まとめ:マイナンバーカードの活用で生まれた時間を本当に重要なことに使っていこう!

今回の記事では、以下の点について解説しました。

マイナンバーカードでできる時間とお金の節約法5選

- ①保険証不要!医療のデータを簡単に管理できる

- ②手間を削減!確定申告でふるさと納税の申告が簡単にできる

- ③スマホで簡単!公的年金を確認できる

- ④役所に行かなくてOK!コンビニエンスストアで各種証明書を取得できる

- ⑤オンラインで完結!電子申告で青色申告特別控除を活用できる

マイナンバーカードが発表された当初は、「身分証明書なら運転免許証があるから、マイナンバーカードはいらない!」という意見もありました。

情報漏洩やプライバシーの侵害などに対する不安の声は、以前から多くあります。

また、マイナンバーカードを使う際に暗証番号を一定回数間違えると、役所の窓口で再設定しないとカードが使えなくなるため、いざ必要な時に利用できない点も課題と言えるでしょう。

ちなみに、マイナンバーカードには以下の通り有効期限があります。

申請日が2022年3月31日までの場合

- 20歳未満:カードの発行から5回目の誕生日まで

- 20歳以上:カードの発行から10回目の誕生日まで

申請日が2022年4月1日以降の場合

- 18歳未満:カードの発行から5回目の誕生日まで

- 18歳以上:カードの発行から10回目の誕生日まで

未成年の場合は5年に1回のペースで更新手続きが必要なので、子供の年齢によりマイナンバーカードをどのタイミングで発行するか悩む人もいるかもしれません。

しかしマイナンバーカードを発行すれば、これまで面倒だった行政手続が簡略化され、様々な手続きのオンライン化やワンストップ化の恩恵を受けられます。

- 子育て、介護、引越し、死亡・相続

- 社会保険・税手続

- 法人設立

- 旅券申請、在留申請、入国手続 など

マイナンバーカードを活用して、面倒な手続きから解放され、効率化により生み出された時間を本当に重要なことに使っていきましょう。

例えば、やりがいのある仕事や大切な人間関係、自分が価値を感じるものなどです。

これらに時間とお金を使えれば、今よりも充実した暮らしができるはずです。

今回紹介したようにマイナンバーカードを活用すれば、あまり重要ではないことに使う時間を減らせます。

時間は、できる限り有意義なものに使っていきましょう。

以上、こぱんでした!

▼上手な時間の使い方について学びたい人に読んでほしい記事がこちら!

「お金にまつわる5つの力」を磨くための実践の場として、オンラインコミュニティ「リベシティ」をご活用ください♪

同じ志を持った仲間と一緒に成長していきましょう!

リベ大の書籍

貯める・増やす・稼ぐ・使う・守る…一生お金に困らない「5つの力」の基本をまとめた一冊!

2025/8/6発売

家族みんなが漫画で楽しく学べるお金の教養エンターテインメント!